放射光のあらゆる表情を一括撮影 ~アンジュレータからの放射パターンの全体像を世界ではじめてエネルギーごとに可視化~(プレスリリース)

- 公開日

- 2025年04月30日

- BL03XU(理研 分析科学 III)

2025年4月30日

高輝度光科学研究センター

理化学研究所

|

高輝度光科学研究センター(JASRI)研究DX推進室の工藤統吾特任研究員、分光イメージング推進室の鈴木伸司研究員、ビームライン光学技術推進室の佐野睦主幹研究員、糸賀俊朗主幹研究員、回折・散乱推進室の増永啓康主幹研究員(技術担当)、ビームライン光学技術推進室の後藤俊治特別嘱託研究職員、理化学研究所放射光科学研究センターの高橋直上級技師らのグループは、大型放射光施設SPring-8[※1]のBL03XUにおいて、ダイヤモンド薄膜とシリコンドリフト検出器(SDD)[※2]を用いることで、放射光X線ビームの詳細なプロファイルを可視化する新しい測定法を開発することにはじめて成功しました。 |

従来、アンジュレータ放射光の正確なビーム中心の決定は、偏向電磁石からの放射光の混入によって困難でした。各国の放射光施設では、この問題を解決するために、アンジュレータギャップ値ごとのX線ビーム位置モニター(XBPM)による測定値の補正や、偏向電磁石からの放射光の混入を最小限に抑えるためのマグネット配置のなどの対策が導入されています。しかし、このようにビームモニター技術が進歩しているにもかかわらず、偏向電磁石からの放射光の混入を完全に無くすことは依然として難しいのが現状です。そのため、X線ビーム中心を正確に決定するための新しい方法が求められていました。研究グループは、この問題を解決するためにエネルギー分解能を有する2次元検出器を用いたピンホールカメラ[※5]型ビームモニターが有効であることを明らかにしてきました(注2)。この方法を推し進め、更に検出器のエネルギー分解能を向上させることで、より詳細なビーム形状の情報を得ることができると予想しました。

【研究内容と成果】

本研究では、薄いダイヤモンド膜を散乱体として使用し、シンクロトロン放射ビームの詳細なプロファイルを可視化する方法を開発しました。

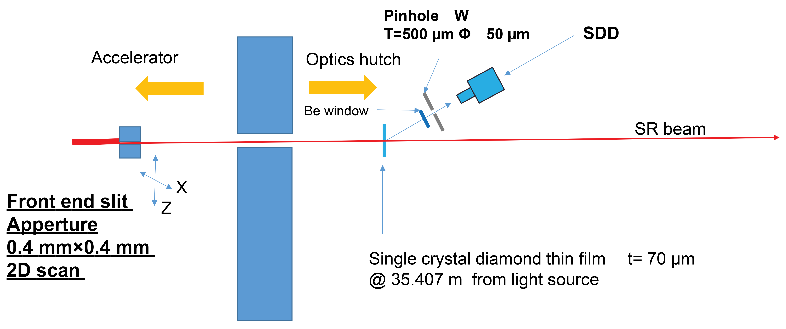

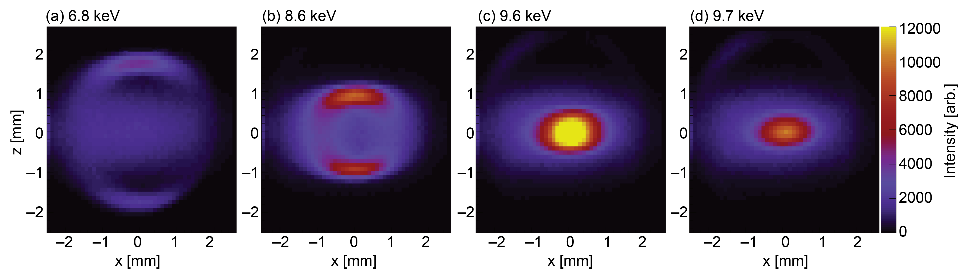

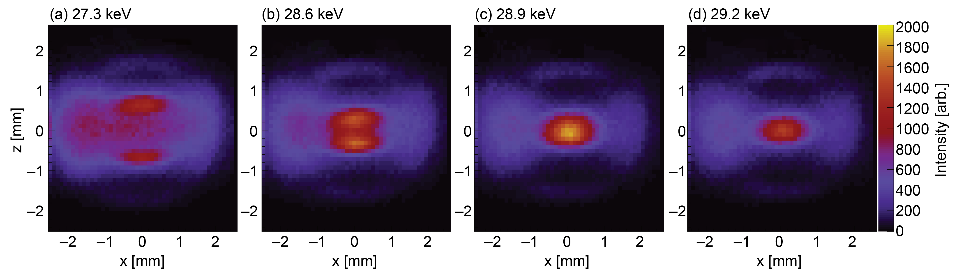

まず、フロントエンドスリット(FES)を0.4 mm×0.4 mmの開口で2次元スキャンすることにより、固定位置に配置したSDDを使用してエネルギー分解能イメージを取得することに成功しました(図1、図3、図4、図5)。これらの画像から、FES上流の前置スリット(開口φ4 mm)を通過後の広範囲のアンジュレータ放射分布が計測され、SPECTRA[※6](注3)による計算機シミュレーションと良好に一致しました。このような測定はこれまで行われておらず、本研究の重要な成果の一つです。

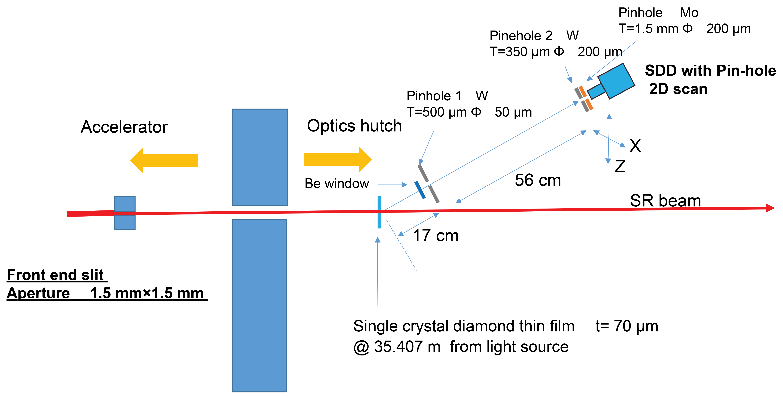

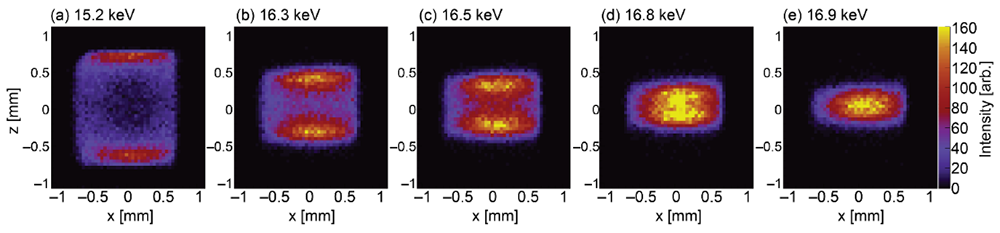

次に、FESは固定位置のままで、ダイヤモンド膜を通過したX線をピンホールカメラの原理で結像し、SDDの二次元スキャンで測定しました(図2)。この構成により、FESによって整形された1.5 mm×1.5 mmの開口サイズ内のピンクX線ビームの各エネルギーレベルでの放射パターン分布を可視化することで、ビーム中心を正確に決定することが可能になりました(図6)。

これらの方法では、従来のアプローチでの大きな問題であった周辺の偏向電磁石からの放射光の混入(数%)がエネルギー分解により0.01%以下に抑制されることで効果的に排除され、真のビーム中心を直接かつ高精度に決定できます。

本研究で開発された測定法は、放射光施設のビームラインの初期アライメントの効率化に貢献することが期待されます。また今後、2次元検出器や多素子SDDを用いることで、より高速なビーム位置の測定や光源の安定化フィードバックへの応用が期待されます。また、現在計画が進められているSPring-8-II計画における光源の放射光ビーム診断・制御への応用も期待されます。

図1 広視野X線ビームモニターのセットアップ図。 図の左から放射光(SR beam)が入射し、FES(フロントエンドスリット)を通って、ダイヤモンド薄膜を通過する。散乱光はピンホールを通り、SDD(シリコンドリフト検出器)で検出される。

図2 光軸計測X線ビームモニターのセットアップ図。図1とは異なり、ピンホールが2つの構成となっている。

図3 1次光のビーム形状(a)~(d)は検出したX線のエネルギーの違いを示す。

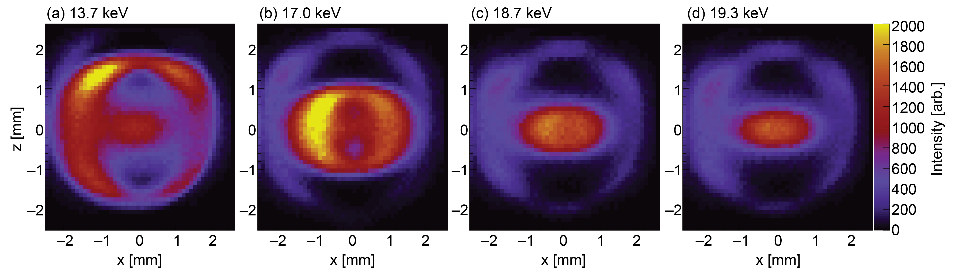

図4 2次光のビーム形状

図5 3次光のビーム形状

図6 高空間分解能型ビームモニターシステムによるビーム画像

注1)H.Tanaka et,al., Journal of Synchrotron Radiation 31 (2024) 1420-1437.

注2)T. Kudo, M. Sano, T. Itoga, T. Matsumoto and S. Takahashi, Journal of Synchrotron Radiation 29 (2022) 670-676.

注3)Tanaka, T. (2021). Journal of Synchrotron Radiation 28, 1267-1272.

【用語解説】

※1. 大型放射光施設SPring-8

SPring-8(スプリングエイト)は、理化学研究所が所有し、兵庫県の播磨科学公園都市に位置する世界最高水準の放射光を生成する大型施設です。利用者への支援などはJASRIが担当しています。名称の「SPring-8」は、「Super Photon ring-8 GeV」に由来します。この施設では、放射光を活用して、ナノテクノロジーやバイオサイエンス、さらには産業分野に至るまで多岐にわたる研究が行われています。

※2. シリコンドリフト検出器(SDD)

シリコンドリフト検出器は、エネルギー分散型X線検出器の一種であり、半導体技術を基にした装置です。従来型のシリコン検出器(Si(Li)検出器)と比べて、高い計数率での動作が可能でありながら、同等のエネルギー分解能を維持できます。つまり、エネルギー分解能を保ったまま、多数のX線を効率よく検出できます。

※3. フロントエンドスリット(FES)

フロントエンドスリットは、シンクロトロン放射光の強力なビームサイズを制御するために設けられた、加速器内の高熱負荷対応スリットです。ビームを斜め方向から入射させることで、熱を広い面積に分散させながらビームの形状を整えます。そのため、構造としてはビーム方向に長く、水冷機構を備えた形状となっています。

※4. アンジュレータ

アンジュレータとは、加速器によってほぼ光速まで加速された電子ビームを、周期的な磁場を作るネオジム磁石の配列によって蛇行運動させることで、強い電磁波を生成する装置です。SPring-8では、このアンジュレータを中心とした放射光源が用いられています。

※5. ピンホールカメラ

ピンホールカメラ(針穴カメラ)は、理科教材としても知られるシンプルなカメラで、箱の片面に小さな穴を開け、反対側に半透明のスクリーンを取り付けることで像を映し出します。この原理はレンズが使えないX線領域でも応用可能です。本研究では、X線の強度が低下し画像が暗くなるという特徴が、光子を一つずつ分離して検出する上で有利に働いています。

※6. SPECTRA

SPECTRAは、偏向電磁石やアンジュレータから発生するシンクロトロン放射の光学特性を計算できるソフトウェアです。各種SR(放射光)光源の設計や評価に用いられています。

https://spectrax.org/spectra/index.html

|

《問い合わせ先》 |

- 現在の記事

- 放射光のあらゆる表情を一括撮影 ~アンジュレータからの放射パターンの全体像を世界ではじめてエネルギーごとに可視化~(プレスリリース)

spring8.or.jp

spring8.or.jp