世界初!白金酸化物で新規層状物質群を創出 ―計算支援による高圧物質開発の革新―(プレスリリース)

- 公開日

- 2025年08月22日

- BL02B1(単結晶構造解析)

2025年8月22日

大阪大学

東京大学

◆白金酸化物において世界初のルチル型構造を層母体とした層状ホモロガス系列Na(PtO2)2n+1 (n = 1, 2)の合成に成功

◆白金は化学的不活性や強い還元傾向があるため酸化物の開発が遅れていたが、高圧合成法による超高酸化雰囲気を活用することでこの問題を克服

◆固体化学的知見と第一原理計算による安定性予測を効果的に組み合わせることで、新しい層状物質群の開拓に成功

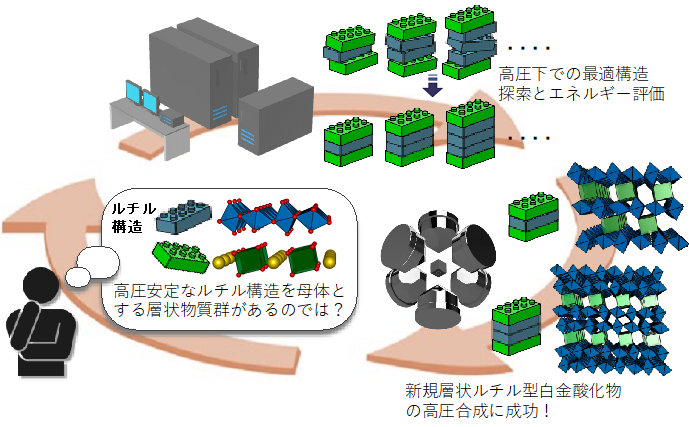

図1 固体化学的な知見と第一原理計算の効果的な連携による新規層状物質群の発見。

|

大阪大学大学院基礎工学研究科の小林康仁さん(博士後期課程)、髙橋英史准教授、石渡晋太郎教授らの研究グループは、東京大学大学院新領域創成科学研究科の鬼頭俊介助教らと共同で、白金酸化物においてルチル型構造※1を層母体とした世界初の層状ホモロガス系列※2 Na(PtO2)2n+1 (n = 1, 2)の合成、及びその構造同定に成功しました。これは酸化物の構造に関する知見をベースとした第一原理計算※3による構造安定性予測と、超高圧合成を組み合わせることで得られた成果です(図1)。 |

本研究は、酸化物の構造および高圧合成に関して長年培われてきた固体化学的知見に、第一原理計算による構造安定性予測を融合させることで、高圧下に眠る準安定相を可視化し、新物質合成に成功した例だと言えます。まさに固体化学における不易流行の実践例と位置づけることができます。

研究の背景遷移金属酸化物は高温超伝導、電池材料、触媒など多様な機能を示す物質群であり、特に3d遷移金属酸化物におけるペロブスカイト型構造※4を層母体とした層状ホモロガス系列Ruddlesden-Popper相※5はその典型です。一方で、白金を含む後期5d遷移金属は、貴金属ゆえの高い化学的不活性さや還元傾向により、酸化物との相性が悪く物質探索が困難です。しかし、白金は遷移金属特有の酸素による八面体配位だけではなく平面四配位の形成も可能というユニークな特徴を有する元素でもあり、潜在的に結晶構造の大きな多様性を秘めていると考えられます。

研究の内容

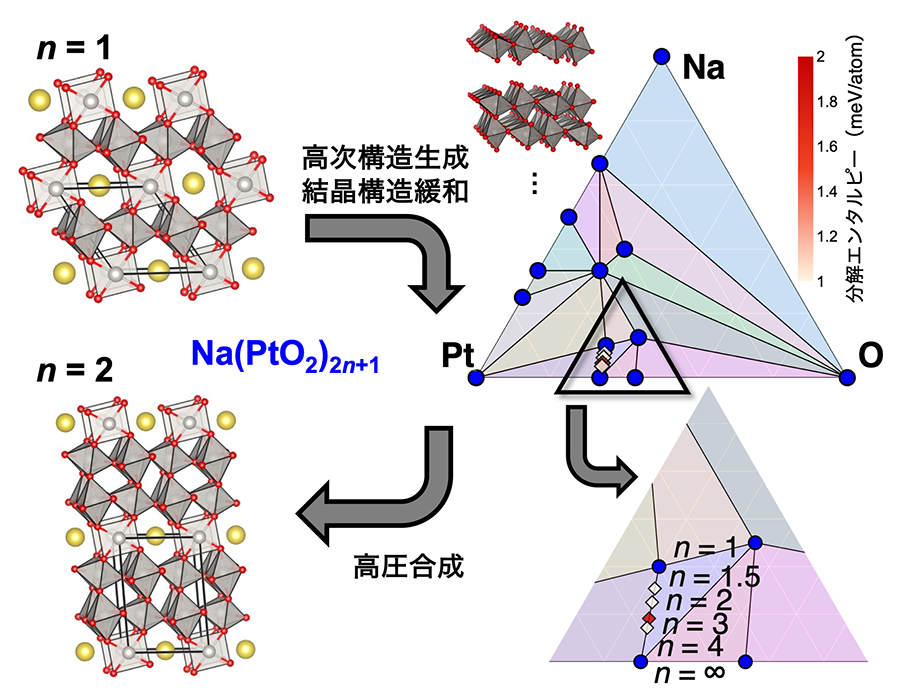

石渡教授らの研究グループは、超高酸化雰囲気を可能にする高圧合成法を活用することで、ナトリウム(Na)と白金(Pt)からなる新規な酸化物NaPt3O6の単結晶合成に成功しました。 大型放射光施設SPring-8※6(BL02B1)で単結晶を用いたX線回折実験※7を行った結果、PtO6八面体がルチル型構造の母体による2次元層を形成し、層間でPtO4平面が重なりながら1次元鎖を形成するという珍しい構造をもつことを明らかにしました。 高圧合成で得られる層状ホモロガス系列酸化物の代表例としては、ペロブスカイト型構造を層母体とするRuddlesden-Popper相が知られており、一般式はペロブスカイト層の枚数をnとして、An+1BnO3n+1と表されます。 一方、ルチル型構造はペロブスカイト型構造と同様に圧力下で安定化しやすい稠密な構造をもつにも関わらず、これを層母体とした層状ホモロガス系列は発見されていませんでした。 本研究では、新物質NaPt3O6がルチル構造を内包する層状物質であることに着目し、ルチル型層の枚数nを2以上にした高次の層状構造を設計し、第一原理計算を活用して高圧下で最適化された構造のエネルギーを評価することで、n=2のNaPt5O10が高圧合成で得られることを予測しました。 この計算結果を受けて実際に高圧合成を試み、得られた単結晶のX線回折実験を行ったところ、第一原理計算で得たものと同様の結晶構造であることを明らかにしました(図2)。 よって、これらの新物質はNa(PtO2)2n+1 (n = 1, 2)という一般式で表される層状ホモロガス系列であることを明らかにしました(n=∞は触媒材料として知られるルチル型PtO2)。 今後、n=3以上のものも含めた様々なルチル型層状酸化物が見出されることが期待されます。

図2 Na(PtO2)2n+1の結晶構造(左)と第一原理計算によるエネルギー相図(右)。

本研究成果は、従来のペロブスカイト型構造を基盤とするホモロガス系列において追求されてきた機能性酸化物群に対し、「ルチル型」という新しい構造モチーフを基盤とする機能性酸化物群を提供することが期待されます。今後は、磁性・伝導性・触媒特性などに関する系統的研究が期待され、スピントロニクスや酸素還元触媒への展開も視野に入ります。さらに本研究は、第一原理計算を物質探索の出発点とするアプローチが、未知の準安定相の系統的開拓を可能にする有効な戦略であることを示しており、材料科学の新たな指針を提示する成果だといえます。

特記事項本研究は、科学研究費助成事業(KAKEN)「ポストスピントロニクス創成に向けた準安定強相関物質の網羅的開拓」(JP25H00420)、「準安定スピントロニクス材料の戦略的高圧合成」(JP22H0034)、「アシンメトリ量子物質の開拓」(JP23H04871) 及び「量子金属における創発現象の相関設計」(25H01248)、科学技術振興機構(JST)のCREST(JPMJCR2435)及びFOREST(JPMJFR236K)などの支援を受けて行われました。また、名古屋大学大学院理学研究科の中埜彰俊氏、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の佐賀山基氏、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの山崎裕一氏らの協力を得て行われました。

【用語説明】

※1. ルチル型構造

酸化物にみられる結晶構造の一種で、二酸化チタンTiO2などに代表される。酸素原子が遷移金属原子の周りを八面体状に配位したユニットが、頂点共有と辺共有によって配列した結晶構造。

※2. ホモロガス系列

化学において、構造が類似しており、かつ特定の繰り返し単位が加わることで分子式が系統的に変化する化合物群を指す。例えば、メタン、エタン、プロパンなどのアルカンはホモロガス系列の一種である。

※3. 第一原理計算

物質の性質を実験データや経験的なパラメーターに頼らず、量子力学の基本法則(第一原理)のみに基づいて予測・解析する計算手法。材料開発や新物質探索において、高性能な材料設計を効率的に行うために用いられる。

※4. ペロブスカイト型構造

鉱物であるペロブスカイト(チタン酸カルシウム:CaTiO3)に代表される結晶構造。酸素原子が遷移金属原子の周りを八面体状に配位したユニットが、頂点共有のみによって配列した結晶構造。

※5. Ruddlesden-Popper相

ペロブスカイト型構造が2次元層を形成した結晶構造を持つ化合物群を指す。ペロブスカイト層と岩塩型の層が交互に積み重なった構造をしており、層の数や組み合わせによって様々な物性を示すことが知られている。特に高温超伝導材料や、熱電変換材料、イオン伝導体などの機能性セラミックスで重要な役割を果たす。

※6. 大型放射光施設SPring-8

兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、その利用者支援などは高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁場によって進行方向を曲げた時に発生する強力な電磁波のこと。SPring-8(スプリングエイト)では、放射光を用いて、ナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

※7. X線回折実験

X線を用いて結晶構造を調べる実験手法のひとつ。X線を試料に照射し、どの方向にどのような強さでX線が散乱されたかを測ることで、試料の中の原子の並び方や原子間の距離を決定する。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

- 現在の記事

- 世界初!白金酸化物で新規層状物質群を創出 ―計算支援による高圧物質開発の革新―(プレスリリース)

office.osaka-u.ac.jp

office.osaka-u.ac.jp