次世代放射光源のための高性能ビーム入射用磁石を開発(プレスリリース)

- 公開日

- 2025年09月11日

- 加速器他

2025年9月10日

高輝度光科学研究センター

理化学研究所

|

高輝度光科学研究センター(JASRI)加速器部門の高野史郎副部門長、理化学研究所(理研)放射光科学研究センターの田中均副センター長らの共同研究グループは、次世代放射光源のための高性能ビーム入射用磁石を開発しました。 |

光源性能の飛躍を目指す次世代放射光源では、電子ビームのエミッタンス[6]を大幅に低減するために蓄積リングにマルチベンドアクロマット(MBA)ラティス[7]を採用します。MBAラティスはエミッタンス低減に大きな効果がある反面、電子ビームが安定に周回できる領域を従来と比べて狭くする欠点があります。

現在のSPring-8ではオフアクシスビーム入射[8]を採用して蓄積ビームから10mm以上離れた場所からビームを入射していましたが、NanoTerasuやSPring-8-Ⅱ計画に代表される次世代放射光源では蓄積ビームのすぐ近く(数mm以内の場所)から、狭くなった安定周回領域の内側にビームを入射する必要がありました。このため、現在のSPring-8で蓄積リングへのビーム入射に使用されているパルスセプタム磁石をそのまま用いることができず、蓄積ビームのすぐ近くからビームを入射可能な新しい磁石の開発が必要となりました。

パルスセプタム磁石には、入射ビームの軌道を曲げるための強い偏向磁場が近接する蓄積ビームの側に染み出さないように磁場を遮るセプタム板と呼ばれる遮蔽板があります。

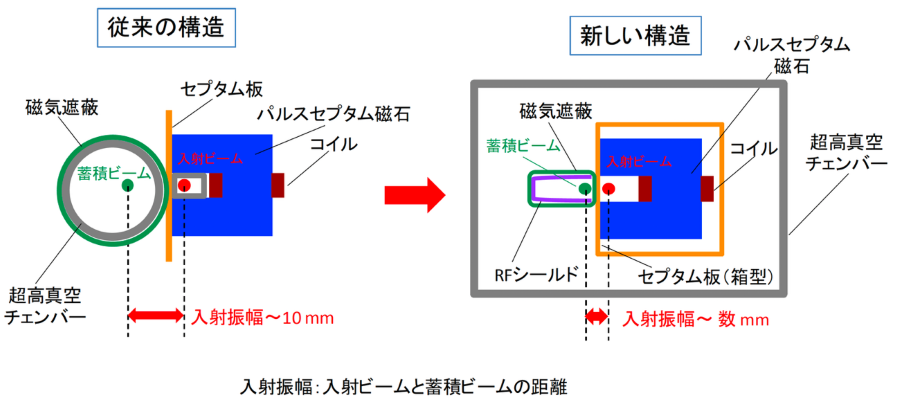

現在のSPring-8で用いられているパルスセプタム磁石は大気中に設置され、蓄積ビームが通る超高真空チェンバーとともに使用されます(図1)。入射ビームと蓄積ビームとの間にはセプタム板と真空チェンバーの壁面という物理的な壁が存在するために、この二層の壁の厚さが蓄積ビームのすぐ近くからのビーム入射を困難にしていました。

今回の開発では、パルスセプタム磁石自体を真空チェンバー内に格納する構造を採用しました。入射ビームと蓄積ビームとを隔てる真空チェンバーの壁を撤廃するとともに(図1)、セプタム板を可能な限り薄く設計することで、次世代放射光源のビーム入射の課題を解決しました。

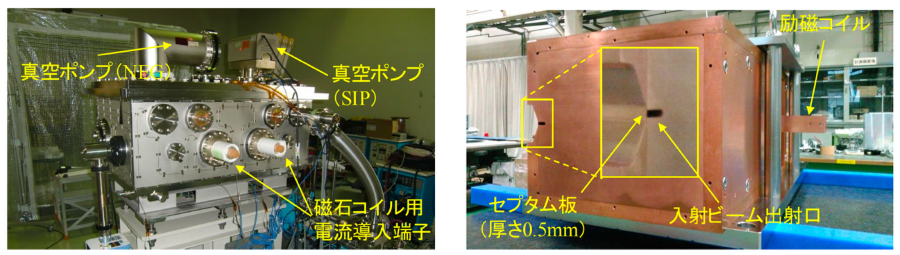

今回開発した新しいパルスセプタム磁石のプロトタイプを図2に示します。セプタム板を可能な限り薄くしビーム入射点において、厚さを0.5mmとしました。磁石の形状を工夫して、セプタム板のすぐ近くまで入射ビームの軌道を曲げるための偏向磁場の強度が減少しないようにすることで、セプタム板に極力近づけてビームを入射できるようにしました。また、入射ビームを偏向するための強い磁場が蓄積ビーム側に染み出して蓄積ビームを擾乱しないように、漏れ磁場を抑制しました。パルスセプタム磁石を格納する真空チェンバーは、蓄積リングの超高真空チェンバーと直接接続されて使用されます。真空チェンバー内を超高真空とするために、ガス放出源となる空気だまり(エアポケット)を生じないように磁石やチェンバー内部を設計しました。

完成したプロトタイプを用いて、入射ビームを偏向するための磁場の分布と偏向磁場の蓄積ビーム側への染み出しについて詳細な測定を行なった結果、蓄積ビームに3mmまで近づけてビームを入射することが可能であること、ビーム電流を一定に保つためのトップアップ入射[9]において蓄積ビームが擾乱を受けないことを確認しました。また、ベーキングと呼ばれる加熱脱ガス処理を行なった結果、8x10-8 Paの超高真空に到達しました。磁場測定及び真空性能試験の結果から、本開発で製作したプロトタイプがSPring-8-Ⅱ計画及びNanoTerasuのビーム入射用磁石として要求される性能を十分に満たすことが確認されました。

図1 ビーム入射経路の末端に用いられるパルスセプタム磁石の構造。従来の構造(左)と、新しい構造(右)

図2 開発したパルスセプタム磁石のプロトタイプ。真空チェンバーの外観(左)と、チェンバー内に格納されたセプタム磁石部(右)。

本研究で開発されたプロトタイプは、NanoTerasuの蓄積リングに既に設置されてビーム入射用の磁石として実運用されています。

稼働開始から約四半世紀を経過したSPring-8は、次世代光源へ大幅にアップグレードするSPring-8-Ⅱ計画が始動しました。今回の成果により、SPring-8-Ⅱにおいて損失のない安定なビーム入射、ユーザーの利用実験の妨げとならない透明なトップアップ入射の実現に不可欠な、高性能のビーム入射用磁石の技術が得られました。SPring-8-Ⅱにおいて使用する実機の詳細設計は現在進行中です。

世界的な規模で光源性能の飛躍を目指す次世代リング型光源を建設する機運が高まる中で、ビーム入射の課題を解決するために必要な要素技術となる、蓄積ビームの直近からビーム入射を可能にする革新的な入射用磁石を開発したことが、今回の重要な成果といえます。

本研究は、文部科学省・次世代加速器要素技術開発プログラムの支援を受けました。

【共同研究グループ】

高輝度光科学研究センター 加速器部門

高野 史郎 (タカノ・シロウ)

深見 健司 (フカミ・ケンジ)

近藤 力 (コンドウ・チカラ)

正木 満博 (マサキ・ミツヒロ)

大石 真也 (オオイシ・マサヤ)

小路 正純 (ショウジ・マサズミ)

田島 美典 (タジマ・ミノリ)

田村 和宏 (タムラ・カズヒロ)

谷内 努 (タニウチ・ツトム)

山口 博 (ヤマグチ・ヒロシ)

渡部 貴宏 (ワタナベ・タカヒロ)

理化学研究所 放射光科学研究センター

田中 均 (タナカ・ヒトシ)

稲垣 隆宏 (イナガキ・タカヒロ)

株式会社トーキン MSA事業本部

尾形 敢一郎 (オガタ・カンイチロウ)

齋藤 喜之 (サイトウ・ヨシユキ)

株式会社NAT/量子科学技術研究開発機構 NanoTerasuセンター

岩下 大器 (イワシタ・タイキ)

【用語解説】

[1]. 大型放射光施設「SPring-8」

理研が所有する、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界でもトップクラスの放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援などはJASRIが行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来する。放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

[2]. グリーン、グリーン化

グリーンとは、省エネルギー・省資源で、持続的発展が可能な特性を指し、グリーン化とは、施設やシステムを持続的発展が可能な省エネルギー・省資源な形態に変えていくことを表す。SACLAやSPring-8の利用実験を通じて地球温暖化や天然資源の枯渇などの環境問題に対処するためのイノベーションを創出することで、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、施設自体もグリーン化していくことが要請される注1)。

注1)2021年8月23日プレスリリース「SPring-8・SACLA グリーンファシリティ宣言」

https://www.riken.jp/pr/news/2021/20210823_2/

[3]. SPring-8-Ⅱ

SPring-8の大幅な性能向上を目指した次期計画の名称。

[4]. 3 GeV高輝度放射光施設NanoTerasu

国の主体機関である国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)と地域パートナーの代表機関である一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)による官民地域パートナーシップという新しい枠組みによって整備・運営する特定先端大型研究施設で、東北大学青葉山新キャンパス内に立地する。最新の円型加速器設計を国内で初めて採用した第4世代放射光施設で、従来の100倍の高輝度化と高コヒーレント化を実現することで、物質構造の解析に加え、機能に影響を与える「電子状態」、「ダイナミクス」等の詳細な解析が可能。

[5]. 蓄積リング

SPring-8やNanoTerasuでは、蓄積リングと呼ばれる大型の円形加速器に電子ビームを蓄積して光速とほぼ同じ速さで周回させて、放射光を発生させている。SPring-8-Ⅱへの大改修では、光源性能向上のため現在の蓄積リングが撤去されて新たな蓄積リングが建設される。

[6]. エミッタンス

ビームの断面積と角度広がりをかけた値で、電子ビームの品質を表す指標の一つ。エミッタンスが大きいと低品質で大きく広がりやすい電子ビーム、エミッタンスが小さいと小さくシャープで良質な電子ビームといえる。単位はnm-radなど。

[7]. マルチベンドアクロマット(MBA)ラティス

ラティスとは、放射光リングを構成する磁石の単位構造のことを指し、ラティスが4以上の偏向磁石から構成され、かつラティスの両端でエネルギー分散関数がゼロに閉じる条件を満たす場合をマルチベンドアクロマット(MBA)ラティスと呼ぶ。エミッタンス([6]を参照)が偏向磁石の偏向角の3乗に依存するため、回折限界光源と呼ばれる最近の低エミッタンスリングでは、マルチベンドアクロマットラティスが採用されている。MBAはmulti-bend achromatの略。

[8]. オフアクシスビーム入射

電子ビームを軌道上に入射させる手法の一つ。電子ビームを直接軌道上に導きたいが、そこには以前に入射した電子ビームが周回している。そこで、周回ビームを弾き飛ばすことなく、軌道上へ入射ビームを落とし込むため、軌道から数ミリずれたところに電子ビームを入射させて、放射減衰で電子ビームの振動を軌道へ収斂(しゅうれん)させる入射方式。

[9]. トップアップ入射

蓄積リングを周回するビームの強度(ビーム電流)は時間の経過とともに徐々に減少していく。そこで、微小な電流分の電子を蓄積ビーム電流の減少に応じて間欠的に入射することにより、ほぼ一定のビームの強度を保つことが可能となる。このような継ぎ足し入射をトップアップ入射と呼ぶ。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

- 現在の記事

- 次世代放射光源のための高性能ビーム入射用磁石を開発(プレスリリース)

ml.riken.jp

ml.riken.jp