X線CTで全固体電池の内部構造を可視化 ― 高性能化への設計指針を提示 ―(プレスリリース)

- 公開日

- 2025年10月14日

- BL20XU(医学・イメージングII)

2025年10月14日

立命館大学

高輝度光科学研究センター

本研究成果は、2025年10月8日に、アメリカ化学会の「ACS Nano」誌にオンライン掲載されました。

発表のポイント

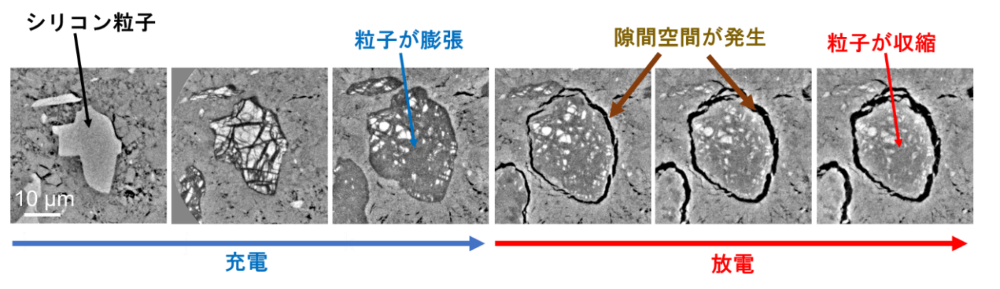

●全固体電池作動中にシリコン負極が充放電反応で膨張・収縮するようすをとらえ、電極と固体電解質の接合部分に生じる微小な隙間(ボイド)や亀裂を観察しました。

●特に、シリコンの体積が縮む際にも電極表面に固体電解質の一部が張り付き、電極が完全には孤立しないことが充放電サイクルの安定性に寄与していることを発見しました。

●本成果は、全固体電池のサイクル性能を飛躍的に高める設計指針につながると期待されます。

|

スマートフォンや電気自動車などに幅広く使われているリチウムイオン電池では、液体の電解液が一般的に用いられています。一方、次世代電池として注目されている全固体電池※1は電解液を固体材料に置き換えることで安全性の向上や、急速充電の可能性が注目されています。しかし、固体電解質を使う全固体電池内部では、液体電解質のような容易な形状変化は望めないために、材料同士の接触性低下が大きなデメリットです。 |

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く充放電を繰り返せることから広く普及している二次電池です。一方で、電気自動車用途には液体電解液の可燃性による安全性や、さらなる大容量化への課題があります。次世代電池として期待される全固体電池は、電解液の代わりに固体の電解質を用いることで安全性を高められるだけでなく、エネルギー密度の向上や高速充電も可能になると考えられ、世界中で研究開発が進められています。一方で、固体で構成された電池内部では、充放電に伴う電極材料と固体電解質の接触状態の変化など、液体電解液を用いる従来電池とは異なる現象が起こります。そのメカニズムを理解し、課題を解決するには、電池の内部で起こる変化を詳細に観察する必要があります。しかし電池は密閉構造であり、動作中に中を見ることは容易ではありません。そのため、従来は電池を一度分解してから顕微鏡で断面を調べる手法などが取られてきました。しかしこの方法では、実際の動作中にどのような変化が起きているかを追うことはできず、電池劣化の原因解明や性能向上の指針を得るうえで制約がありました。

<研究の内容>

物質を良く透過する高いエネルギーのX線が使える大型放射光施設SPring-8のビームラインにおいて、ナノオーダーの構造を観察できるX線CT装置を用いて全固体電池をそのまま透視し、充放電しながら内部構造の変化を逐次観察することに挑みました。X線CTは医療用のCTスキャンと同様の原理で、X線透過像から試料内部の三次元構造を再構成する技術です。今回は特に位相差イメージングという手法を用いることで、シリコンや硫化物電解質のような軽元素からなる材料同士の境界も高いコントラストで識別することに成功しました。その結果、全固体電池の性能を左右する電極-電解質界面の様子を、従来にない精細さでとらえることができました。

今回観察に用いたのは、正極にニッケル・コバルト・マンガン酸リチウム、負極にシリコン、固体電解質に硫化物(塩化リチウム六フッ化リン硫黄:一般的な全固体電池用電解質材料)を組み合わせた全固体電池セルです。このセルを放射光X線CT装置に設置し、充放電させながら、内部の様子を追跡しました。三次元画像解析により、図1に示すように、シリコン負極内の個々のシリコン粒子が充電に伴って膨張し、放電時には大きく収縮する様子が明らかになりました。このときシリコン粒子と固体電解質の境界を見ると、シリコンが縮むにつれて周囲に殻状の隙間が形成され、電極と電解質の界面の一部が剥がれていく様子がとらえられました。一般にシリコン負極では、液体電解液を用いる電池でも大きな体積変化が問題となりますが、全固体電池の場合もシリコンの収縮に追従できず固体電解質が変形・剥離することで、電極界面の一部にイオンが通れない隙間が生じることを直接証明しました。

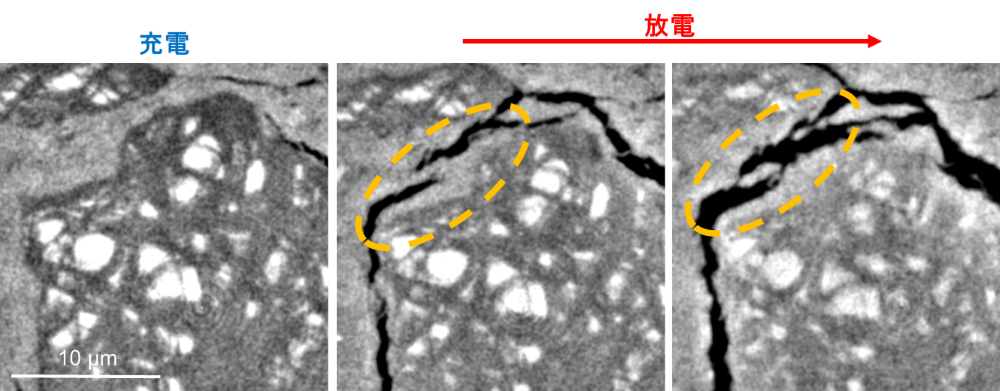

一方で、興味深いことにシリコン粒子が固体電解質から完全に離れてしまうわけではないこともわかりました。図2に示す拡大画像では、シリコン粒子の表面に固体電解質が薄く残って「橋」のように繋がっている部分があり、リチウムイオンの通路が部分的に維持されていました。実際、初回の充放電サイクル後も、安定な充放電効率が観測されます。このことは、シリコンと固体電解質の接触が一度途切れても完全には失われず、ある程度は再び接触を回復してイオンが通れるようになる可能性を示しています。

また、シリコン粒子の周囲で起こる界面剥離(隙間形成)には方向による差があることが判明しました。シリコン粒子の左右側面(水平方向)から隙間が生じ始め、次いで下側(固体電解質側)、最後に上側(集電体側)の順で剥離が進む様子が観察されました。これは電池内部で上下方向にかかっている圧力が左右より大きいため、上下から押さえられている部分では粒子の動きが抑えられ、隙間が生じにくいためと考えられます。このような不均一な反応が進行することは、シリコン粒子の孤立を抑制させることに寄与しているものと考えられます。

<社会的な意義>

今回の研究成果は、次世代電池として期待される「全固体電池」の性能向上に向けた重要な知見を提供するものです。

特に、シリコンなどの大容量な電極材料を用いた際に課題となっていた「電極と固体電解質の界面接触劣化」の実態をX線CTによる三次元観察で明らかにしました。これにより、電池内部でリチウムイオンが通る経路を維持するための設計指針が得られ、以下のような技術革新につながることが期待されます。

・電池のサイクル寿命の向上

・急速充電が可能な電気自動車の実現

・安全性の高い大容量エネルギー貯蔵システムの開発

今後は、電池材料の改良や製造プロセスの工夫によって、電極と電解質の界面の安定性をさらに高める技術開発が進むと考えられます。研究グループでは、今回解明されたメカニズムをもとに、より長寿命で高性能な全固体電池の実現に向けた材料設計や新たな計測技術の開発にも取り組んでいきます。

本研究の一部は、科学技術振興機構(通称「JST」)未来社会創造事業「共通基盤」領域、本格研究「マルチスケール計測・計算技術の融合による高スループット・デバイス開発支援プラットフォーム(課題番号:JPMJMI24G1)」、および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 官民による若手研究者発掘支援事業「全固体二次電池のX線三次元イメージング測定技術の開発と電極設計」の支援により実施されました。

【用語解説】

※1. 全固体電池

液体電解液の代わりに固体電解質を用いた電池。可燃性の有機電解液を使わないため安全性が高く、エネルギー密度の向上や高速充電も期待される次世代型の二次電池。現在、車載用電池などへの応用を目指して盛んに研究開発が行われている。

※2. 大型放射光施設SPring-8

理化学研究所が所有する兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す大型放射光施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8(スプリングエイト)の名前はSuper Photon ring-8 GeVに由来。SPring-8では、放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われている。

※3. X線CT(X線コンピューター断層撮影)

X線を利用して物体の内部を非破壊で撮影する手法。試料に様々な角度からX線を照射して透過像を取得し、コンピューターで再構成することで内部の三次元構造を映し出す。高エネルギーの放射光X線を用いることで、電池内部の微細構造変化まで観察可能になる。BL20XUでは、観察対象の大きさに応じて、ミクロンオーダーの構造を観察する”マイクロCT”、さらに高精細なナノメートルオーダーの構造を観察する”ナノCT”の二つの測定モードを切り替えて観察することができる。

※4. シリコン負極

電池の負極にシリコンを用いたもの。従来主流の炭素系負極に比べて理論容量が桁違いに大きく電池の高容量化が可能とされている。しかし充放電に伴いシリコンは約4倍もの体積変化(膨張・収縮)を起こすため内部構造が壊れやすく、十分なサイクル寿命を確保することが難しいという課題がある。全固体電池では液体電解液による副反応が抑えられる利点はあるが、機械的な劣化の問題は残るため、本研究ではそのメカニズムを調べた。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

- 現在の記事

- X線CTで全固体電池の内部構造を可視化 ― 高性能化への設計指針を提示 ―(プレスリリース)

st.ritsumei.ac.jp

st.ritsumei.ac.jp