Topic 16 高分解能バルク敏感光電子分光手法の開拓

強相関電子系物質の示す特異な物性の謎が次々に明らかに

固体に一定エネルギーの光を照射すると、そのエネルギーをもらった固体内の電子(光電子という)が外に飛び出す。光電効果と呼ばれるこの現象において生じる光電子のエネルギーを測定し、固体内の電子の状態を調べる方法を光電子分光という。日本の光電子分光研究の第一人者である大阪大学大学院基礎工学研究科の菅滋正教授(現・名誉教授)は、長年にわたるその優れた業績により、2008年度ヘルムホルツ・フンボルト研究賞を受賞した。この国際的な栄誉賞は、傑出した学術業績を挙げ、今後とも世界の最先端で活躍が期待される現役研究者らに授与される。SPring-8はその菅教授の受賞に決定的な役割を果たしたのである。

世界が認める菅滋正教授の大きな功績

菅滋正大阪大学教授はこれまでにドイツ研究協会のザイボルト賞、我が国の島津賞などを受賞してきたが、ヘルムホルツ・フンボルト研究賞は、ドイツのヘルツホルム協会とアレキサンダー・フォン・フンボルト財団とが設けた国際的栄誉賞で、日本人としては初めての快挙である。

「受賞対象となった主テーマは『バルク敏感光電子分光による固体物理学研究』というものでした。バルクとは固体状物質の内部のことなのです」と菅教授が語るように、電子間の相互作用の強い「強相関電子系物質」の内部(バルク)の電子状態を、光電子分光法を用い世界で初めて解明したのがその業績だ。菅教授は、東京大学物性研究所の助教授だった1976年当時から放射光を用いた光電子分光の研究に携わった。1989年に大阪大学教授に就任後は、文部省高エネルギー物理学研究所の客員教授を兼任し、我が国の放射光施設の発展と研究推進に尽力した。また、SPring-8の建設に際しては、諸外国に先駆け、「軟X線」を光源にした「バルク敏感光電子分光法」を開拓することを狙い、菅教授は分光系から実験系までの設計・建設・立ち上げに一貫して関わった。軟X線とは、通常のX線より低エネルギーの2 keV(キロ電子ボルト)以下、波長にすると0.6 nm(ナノメートル=10-9 m)以上の軟らかいX線である。

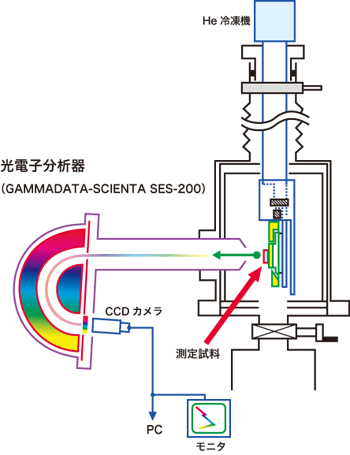

1990年代半ばから始まったこの一連の作業には、菅教授が東大や阪大で育成した若手研究者・大学院生らが総力を挙げて参画した。特に「twin-helicalアンジュレータ」の採用は、軟X線分光の分野でSPring-8が世界をリードするきっかけとなった。twin-helicalアンジュレータとは、周期磁場を用いて電子ビームをらせん状にうねらせ円偏光放射光を発生させる装置である。このSPring-8の軟X線固体分光ビームラインBL25SUとそこに設置された高分解能光電子分光測定装置(図1)とは、今日に至るまで軟X線分光測定実験施設として世界最高レベルの性能を維持しており、当初の狙い通りに「バルク敏感光電子分光」という新分野の開拓に成功した。

この装置は、試料を設定し放射光(軟X線)を照射する測定槽、光電子の運動エネルギーを選別しその数を計測する光電子分析器などからなる。試料から飛び出した光電子は長円筒状の電子レンズ部(高エネルギーの光電子はここで減速される)を経て静電半球部に入る。おわん形の静電半球部の外円球部に低い電圧、内円球部には高い電圧をかけるとその間の空洞部には静電場が生じ、飛び込んだ光電子の軌道は曲げられる。電圧を調整することにより一定エネルギーをもつ光電子だけが空洞部を通り抜けられるようにし、出口の光電子検出器(CCDカメラ)でその数をカウントする。

固体内部の電子状態の観測に成功する

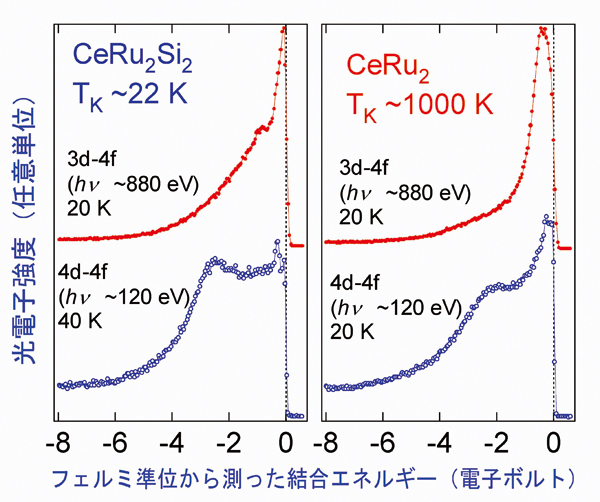

21世紀に入る直前、菅滋正教授や大阪大学の関山明助手(現・教授)らは、自らが開発設計した超高分解能軟X線分光器と高分解能光電子分光測定装置を用い、世界で初めて2種類の固体(CeRu2Si2 及び CeRu2)の真のバルク電子状態を解明してみせた(図2)。それまで全世界に普及していた装置の場合は、高エネルギー領域の光を用いると測定装置分解能が不十分になり、逆に、低エネルギー領域の光を用いると分解能は十分だが固体の表面しか観測できないという難点があった。そのため、表面のそれとは様相の大きく異なる固体物質内部(バルク)の電子状態については、必要な情報がほとんど得られない状況だった。

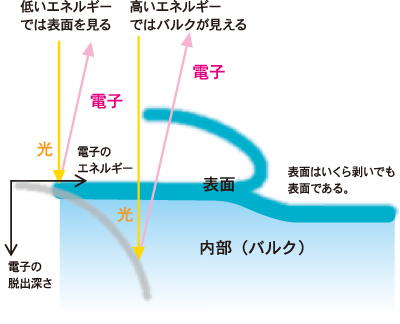

一方、菅教授らが国内の技術力を総結集して開発した方法では、1 keV付近のエネルギー領域でも、それまでのほぼ10倍もの分解能で固体内部の真の電子状態を測定することが可能になったのである(図3)。それまでの光電子分光の弱点をほぼ克服することに成功したこの方法は、新しい希土類化合物、超伝導体、さらには、新奇な物理的特性を示す種々の遷移金属化合物など、いわゆる強相関電子系物質の電子状態の研究に飛躍的な発展をもたらし続けている。

SPring-8は高輝度X線の光源として注目され相応の成果を上げてきたが、同施設は高輝度軟X線光源としても世界最強の能力を有することが証明されており、諸外国からの国際共同研究申し込みが引きも切らない。なお、本研究業績は2000年1月27日に英科学誌『Nature』に発表された。

さらに菅教授らは、2002年、従来の常識を覆す軟X線角度分解光電子分光にも世界で初めて成功した。これは光電子の放出角度からその運動量を測定する方法で、物質のバンド(固体内の電子存在領域)構造を直接3次元的に調べることができるようになった。また硬X線光電子分光(HAXPES)の重要性にもいち早く着目し、SPring-8の理研物理科学IIビームラインBL19LXUなどを用いた研究の開始以降、同分野でも世界をリードしている。

上段(赤丸):今回世界で初めて高分解能測定された Ce 3d-4f 共鳴スペクトルで、物質内部(バルク)の電子状態を強く反映している。下段(青丸):従来の測定法による Ce 4d-4f 共鳴スペクトル。今回の研究でこれが主に物質表面の電子状態を反映していることが確認された。

図3.放射光軟X線による物質内部の観測の様子とその原理

光電子顕微鏡の開発でも世界をリード

菅教授は光電子分光分野の研究に留まることなく、新しい計測手法の開拓や新学術領域の開拓にも情熱を注いできた。たとえば、マイクロサイズやナノサイズの磁性体の研究にとって不可欠な存在となっている光電子顕微鏡(PEEM)の開発などは、菅教授とドイツのKirschner教授との我が国における共同研究がその端緒となった。1998年から2000年にわたるその研究では、完全な円偏光をつくりだせるSPring-8の軟X線固体分光ビームライン BL25SUの優位性なども立証された。また、菅教授はナノサイズ磁性研究の切り札と考えられているスピン偏極走査トンネル顕微鏡(spinSTM)の開発にも関わり、大阪教育大学、マックス・プランク微細構造研究所、カールスルーエ大学などとの共同研究を通して大きな成果を上げている。SPring-8放射光PEEMと実験室でのspinSTMを組み合わせた研究は、ユビキタス社会への切り札とも考えられている。

強相関電子系物質やナノサイズ磁性体などの研究分野におけるドイツとの強力な連携プロジェクト推進の統括者として、菅教授にかかる期待はなお大きい。諸外国の放射光研究者などからは、常に若手研究者のプロジェクト参加を図り、次世代を担う世界的レベルの研究者育成に尽力してきた功績も高く評価されている。なお、ヘルムホルツ・フンボルト研究賞受賞者は菅教授のみで、その授賞式は同年6月24日にベルリンで催された(78ページの写真参照)。

菅教授は、「SPring-8の放射光による世界最先端の光電子分光研究が評価されうれしいかぎりです。今後ともSPring-8が世界をリードし、世界中から集まる若手研究者と国内研究者との学術文化交流の場、さらには相互理解の場となって、国際的な科学の発展や平和の促進に貢献することを願ってやみません」と、その受賞の喜びと今後の抱負を語っている。

- 目次に戻る

- 次のページ

Topic 17 硬X線光電子分光(HAXPES) - 前のページ

電子物性 /機能発現に関わる電子の動きを見る