Topic 17 硬X線光電子分光(HAXPES)

ノーベル賞学者モットを悩ませた謎に挑む

電流を通さない物質は絶縁体と呼ばれる。通常の絶縁体はバンド絶縁体と呼ばれるもので、もともと自由に動ける電子をもっていないので電気は流れない。ところが酸化ニッケルのように、物理学的常識からすると自由電子をもつ伝導体であるにもかかわらず、なぜか絶縁体としての特性を示すものがある。1977年にノーベル物理学賞を受賞したネヴィル・フランシス・モット(Nevill Francis Mott)もその謎に注目し、新たな概念でそのメカニズムの解釈を試みたことから、それらは「モット絶縁体」と呼ばれている。その謎は完全解明されないままになっていたが、最近、SPring-8での研究により、ついにその謎が解き明かされた。

バンド理論が当てはまらないのはなぜなのか?

電気的特性をはじめとし、固体のもつさまざまな性質はその固体の中を動き回る多数の電子のふるまいによって決まる。電子にはエネルギーの低いものからエネルギーの高いものまでいろいろある。バンドと呼ばれる電子の受け入れ領域にそれら電子をエネルギーの低いものから順次詰め込んでいく。すると物理学者フェルミの名にちなんで「フェルミ海」と呼ばれる電子がぎっしり詰まった状態、すなわち「電子の海」ができあがる。

このフェルミ海ではエネルギーの低い電子ほど海の底のほうに、またエネルギーの高い電子ほど海面近くに存在することになる。通常の海は深海部ほど海水の動きは小さく、表層部ほど動きが激しいが、電子からなるフェルミ海もそれと似た状況にある。個々の固体の性質は海面近くにあるごく少数の電子によって決まると考えられるので、ある固体の性質を調べるにはフェルミ海表層にある電子の特徴や様態を熟知することが必要だ。

固体の結晶中にある諸電子の様態を記述し把握するには、1930年ごろに確立された「バンド理論」という固体物理学の基礎理論が用いられる。それは、同じ原子配列の規則的な繰り返し構造をもつ物質の電子の状態を量子力学に基づき記述する理論で、物理現象の解明に多大な貢献を重ねてきた。

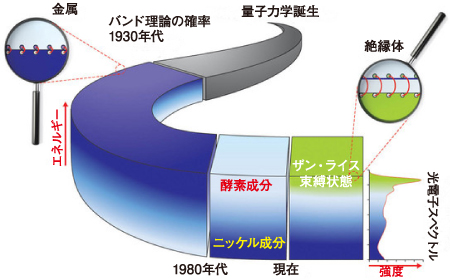

だが困ったことに、バンド理論に基づくと酸化ニッケルは金属であるはずなのに、現実には電気を通さぬ絶縁体であるという奇妙な問題が浮上した。物理学の巨匠N.F.モットらはその謎の解明に挑み、酸化ニッケルの電子の海の表層近くにある電子群は、過度に詰まった状態に陥り自由な動きがとれなくなっている(図1の青色部)と結論づけた。大通りを埋め尽くす物見高い群衆のゆえに互いに個人的な動きがとれなくなってしまっている異常事態にも似た図式を描いてみたわけである。

1980年代前半に入るとさらにその解釈は一変し、より異なる見解がとられるようになった。フェルミ海の表層部の電子は実は酸素の電子であって(図1の水色部)、ニッケルの電子は海面よりずっと深いところに位置していることが判明、それが絶縁体となる要因だと考えられるようになったのだ。ただ、この新解釈の登場によりすべての問題が解決したわけではなかった。

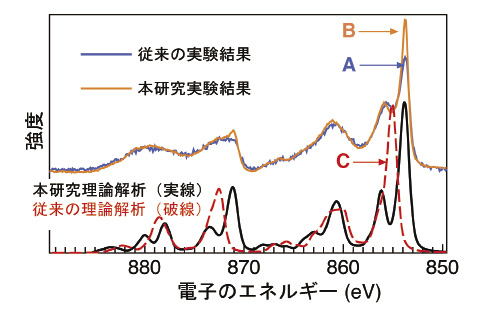

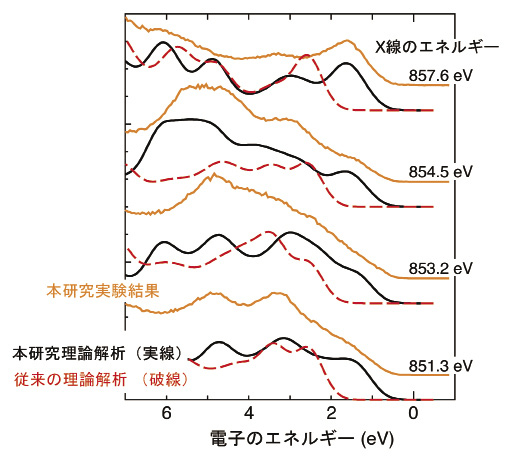

「この理論の問題点は、酸化ニッケルの硬X線内殻光電子分光法による実験データ・グラフ(図2の青線)と、理論解析データ・グラフ(図2の赤色破線)の表す両光電子スペクトル曲線のピーク位置が一致せず、しかも後者は1ピークになっていることでした(図2のAとCのピークの位置がずれ、Cは1ピークになっている)。また、軟X線価電子帯光電子分光法によりX線エネルギーに対する光電子エネルギースペクトルの依存度を調べてみても、実験結果(図3の橙色グラフ)と従来の理論解析結果(図3の赤色破線グラフ)との間の相関性は低く、その点でも従来の理論は不完全なものでした」と理化学研究所放射光科学総合研究センター量子秩序研究グループ励起秩序研究チームの辛埴チームリーダー(東京大学物性研究所教授兼任)は語る。

金属でありながら絶縁体である酸化ニッケルの謎に挑んだ多くの物理学者たちは、フェルミ海表層面近くの電子群は過度に凝集して自由に動けなくなっており、そのため絶縁体になると考えた。だが1980年代にその解釈は一変し、海面近くの電子は酸素の電子であると解釈されるようになり、最近までそれが通説となっていた。

従来の理論解析(赤色破線)ではピークCは単独のピークであったのに対して、本研究の理論解析(黒色実線)ではピークCが2つに分裂し、実験結果とも合致することが立証された。また、従来までの実験結果(青線)と比べてピークAの強度がピークBまで増大し、強度の点においても実験結果と理論解析がほぼ一致した。

SPring-8硬X線の威力でその謎を解く!

そこで同センターの石川哲也センター長や辛チームリーダー、田口宗孝研究員らは、「硬X線内殻光電子分光法」と「軟X線価電子帯光電子分光法」という2つの手法を用いて酸化ニッケルのフェルミ海の水面近くにある電子の特徴・性質を調べることにした。硬X線内殻光電子分光法とは、硬X線(3 keV〜100 keVものエネルギーの高いX線)を使ってフェルミ海の底にある電子を個々に取り出したとき、その穴を海面近くの電子がどのようにして埋め合わせるかを観測し、それによって海面近くの電子の性質を調べる手法である。一方、軟X線価電子帯光電子分光法は、軟X線(100 eV〜3000 eVくらいのエネルギーをもつX線)を用いてフェルミ海の表層部の電子を直接取り出し、その特徴や性質を調べる方法である。なお、X線を使って取り出されたそれらの電子は光電子と呼ばれている。

研究チームが今回用いた硬X線内殻光電子分光法は、SPring-8の理研物理科学IビームラインBL29XUを用いることにより初めて可能になった。従来の内殻光電子分光では、X線のエネルギーが小さいため固体表面の電子しか調べられなかったが、硬X線を用いることにより初めて固体内部の電子の性質を調べることが可能になった。その結果、酸化ニッケルの内部には、ニッケルと酸素とが複雑に絡み合って生じる「ザン・ライス束縛状態」という特異な電子様態が存在することが判明した。本来、それは銅酸化物高温超伝導体のメカニズムを説明するために、1988年、スイス連邦工科大学のフー・チュン・ザン(Fu-Chun Zhang、現・香港大学)とトーマス・モーリス・ライス (Thomas Maurice Rice)が理論的に導き出した概念である。

今回の実験により、そのような特異状況下の電子に起因するエネルギー成分が格段に増加し、そのために従来よりもピーク強度が大きくなることが検証された(図2のB点)。さらにまた、理研物理科学IIIビームラインBL17SUの軟X線価電子帯光電子分光装置を用い、異なるエネルギーのX線に応じたフェルミ海表層部の電子の様子とそのエネルギーピークの様態が調べられた。その結果、ザン・ライス束縛状態に起因する電子成分を考慮した新理論解析値と実験データ値をもとにした2曲線の増減様態はほぼ一致した(図3の黒色実線と橙色実線)。

辛チームリーダー、田口研究員らはこれら2つの異なる実験結果を矛盾なく説明する理論解析を行い、酸化ニッケルの伝導機構の担い手はザン・ライス束縛状態下の電子であること(図1の緑色の部分)を発見した。また、従来、伝導の担い手と考えられてきた酸素の電子は海面よりも深いところにあり、ニッケルの電子はさらに深いところに存在することも判明した。電子のザン・ライス束縛状態は銅酸化物高温超伝導体において重要な役割を果たしていることで知られるが、その特異な状態は銅酸化物高温超伝導体に限定されるものではなく、電荷移動型絶縁体一般にも存在する可能性のあることが示された。

「新たなデバイスの開発には、その素材の電子状態を正確に理解することが先決です。それゆえ、酸化ニッケルの絶縁性がニッケルと酸素の複雑な絡み合いに起因するというこの新発見は、各種の遷移金属酸化物を次世代エレクトロニクスの材料や熱電材料に用いる際の重要な指針になるでしょう」と辛チームリーダーは語っている。これら一連の研究成果は2008年5月の米物理学会速報誌『Physical Review Letters』に掲載された。

硬X線に比べてエネルギーの低い軟X線を利用し、フェルミ海の海面近くにある電子を直接観測した。実験ではさまざまなエネルギーの軟X線を用いて光電子スペクトルのエネルギー依存性を調べた。従来の理論解析の結果と異なり、ザン・ライス束縛状態の成分も考慮した新理論解析の結果は、低エネルギー領域(0 eV 〜 約4 eVまでの電子のエネルギー範囲)の実験スペクトルの形状がX線のエネルギーによって変化していく様子とほぼ一致している。