環境・エネルギー

人類生存の礎をミクロに解明する

高輝度、高平行性、波長可変性が不可能を可能に

現在の我々は、何らかのエネルギーを消費するものに囲まれており、エネルギーの消費活動にともない、地球環境への影響についても考え、さらに実際に行動する必要性に迫られている。材料科学の分野では石油に代わる新たなエネルギー貯蔵システムの開発や有毒物質の解毒など生活と直結した課題が多い。

しかし一足跳びに開発や解毒が達成されるわけではなく、まずは身の回りに起こっている、あるいは起ころうとしている現象を理解することが求められる。

たとえば乾電池の場合、マンガン乾電池から容量増を実現するためアルカリ乾電池となり、1次電池(1回しか使えない)から2次電池(充電することで繰り返し利用可)が必要とされたことからリチウムイオン2次電池が生まれるに至った。次世代においては、現状の問題を解決することをめざし、全固体化電池やポリマーの利用による形状可変な電池が新たな2次電池として利用できるようになっていくと予測されるであろう。

これらの背景にはその時々で的確にニーズに応えてきたシーズがある。その一つに放射光(あるいは広義にはX線といっていいかもしれないが)を用いた材料研究が挙げられる。

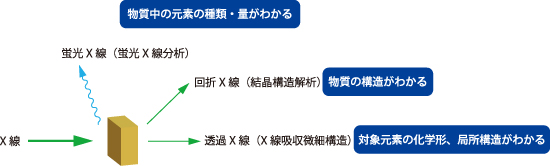

材料研究とは、材料そのものの構造や構成元素について知ることである。これがわかると我々が普段利用している化学反応のメカニズムに迫ることができる。放射光は、「この材料は何か」「これはどうして起こるのか」「ではどうしたらいいか」という疑問に対して一つの答えを与えてくれる手段である。図1は放射光と物質の相互作用の一例を示したものであるが見ての通り、物質への放射光照射により新たなものを生み出すものではなく、物質の状態を探るためのものとなっている。放射光での実験手法を材料研究での立場と結びつけると、「結晶構造解析」は材料の構造を解明する、「X線吸収微細構造」は材料に含まれる元素の化学状態や局所構造を解明する、「蛍光X線分析」は材料を構成する元素やその量を解明する、といったものである。もちろんこれらの解析手法は放射光のみならず実験室光源においても古くから用いられているが、SPring-8の放射光のいくつかの特性のうち、高い輝度、波長可変性、パルス性、高い平行性といったものを利用している。本項の研究例に則して具体例を挙げると、測定時間の大幅な短縮(日オーダーから数分へ)、適切な波長(エネルギー)選択、ミリ秒オーダーでの時間分解計測、サブミクロンオーダーの2次元分析であり、現在の諸技術の進歩をもってしても実験室系では不可能な測定環境を実現している。

図1.X線と物質の相互作用

ナノビーム技術の限界への挑戦

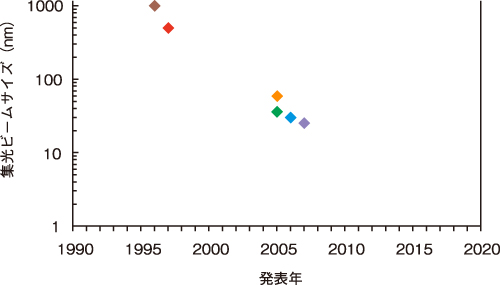

ナノポーラス材料、電池材料、ダイオキシン発生メカニズム、重金属汚染土壌の浄化メカニズムなどのような研究分野に対して、今後必要不可欠となっていく放射光の基盤技術がナノビーム集光である。研究例のほとんどはいわゆるバルクビームを用いたもので、照射面積から見れば平均的な情報ということになる。近年の研究では材料の性質を決める反応場が極微細な領域であることが明らかになっており、より正確に事象を理解するために上述の実験手法とナノビーム技術を組み合わせた研究がキーとなっていくことが予想される。X線領域での集光光学素子の進歩は、放射光の歴史とともに歩んできたといえる。集光素子の種類としてはいくつかあるが、材料研究すなわち前項で述べたような実験手法に適したものは全反射ミラーによるものと、フレネル回折を利用したものの2種類となる。素子そのものは1950年代から使われているが、マイクロビームと呼べるものになるのは第2世代放射光施設が登場する1990年代以降である。KEKのPF(フォトンファクトリー)に代表されるような第2世代の放射光源を用いて、2枚の全反射ミラーを組み合わせるシステムで1 μm (8.5 keV)、フレネルゾーンプレートと呼ばれる回折型のもので0.5 μm (8.54 keV)といった実績がある。ところが集光サイズ、つまり空間分解能と集光したX線の明るさは相反する関係をもつため、第2世代の光源ではマイクロビームを達成しても応用研究に耐えうる明るさを満たすことは困難であった。SPring-8のような第3世代光源とともに、ビームサイズはnm(ナノメートル=10-9 m)のオーダーとなり、かつ明るい集光ビームが得られるようになった。代表的なビームサイズは全反射ミラー型で30 nm (15 keV)、フレネルゾーンプレートの場合で31 nm (8 keV)である。図2は、これらの集光ビームサイズの変遷をまとめたものである。XFEL(X線自由電子レーザー)のような新しい光源の登場とともにナノビームの限界への挑戦が始まると思われるし、それによって材料研究への新たな試みも生まれることであろう。

SPring-8での集光素子開発はこのような極限集光への挑戦ともうひとつ、ここでしか成しえていないこととして、高エネルギーX線領域での集光技術開発がある。全反射ミラー型では0.4 μm (80 keV)、フレネルゾーンプレートの場合で0.5 μm (100 keV)という結果が得られている。高エネルギーX線領域でのマイクロビームは、最近着目されている重金属元素(カドミウム、ウラン、アンチモン、ヨウ素など)を効率よく検出することができるため、材料研究の立場からも関心が高まっている。研究例では走査型顕微鏡によるカドミウム蓄積植物の分析として応用が開始されたところである。

以上のようにたった10年前までは夢物語と思えたビームサイズも光源となるSPring-8の登場で現実のものとなった。最近の研究や技術の進歩スピードを思えば、ナノビームを用いた材料研究が盛んになる日はすぐそこであろう。たとえば直径数百ナノメートルの1粒の触媒粒子の表層数十ナノメートルの化学状態の解明や細胞内の器官(小胞体やミトコンドリアなど)内の金属元素の分布などが直近の目標として達成されるであろう。この学術成果集の研究例が礎となり、新たな材料研究へと発展していくことが期待される

図2.集光ビームサイズの変遷