Topic 26 ごみ焼却でのダイオキシン発生のメカニズム

「完全燃焼しても生成される理由」を解明

強い毒性をもつ物質の多いダイオキシン類は、金属精錬の燃焼工程、紙などの塩素漂白工程など、さまざまな場で発生しているが、ごみ焼却炉の燃焼工程における不完全燃焼が最大の発生源とされる。そのため近年、ごみ焼却炉では、800℃以上の高温で完全燃焼を図り、急速冷却し、排ガス中のダイオキシンを活性炭で吸着するといった処理が施されるようになり、ダイオキシンの排出量は減少している。ただしこうした処理にもかかわらず、なおダイオキシンは発生している。そのメカニズムが、SPring-8における分析によって世界で初めて解明され、ダイオキシンをシャットアウトするための貴重な研究成果と注目されている。

ダイオキシン発生での銅化合物の役割

ポリ塩化ジベンゾ-p-ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)をダイオキシン類と呼ぶが、PCDDは75、PCDFは135の種類がある。つまりダイオキシンとは、210種類の化学物質の総称である。酸素をはさんだ2個のベンゼン環に1個から9個の塩素が結合している構造が共通している。骨格の構造と塩素が結合している部位と数によって毒性が異なる。

ごみ焼却炉において、ダイオキシンの排出抑制策がさまざま模索され、近年では、完全燃焼と炉内温度の管理が実践されている。にもかかわらず、ごみ焼却炉で排ガスが冷却される過程でダイオキシンは再合成されている。

排ガスには、「飛灰」と呼ばれる煤塵が含まれており、これが冷却されていく過程で再合成が始まり、300〜400℃で最大量になり、200℃を下回ると終息する。そしてこの排ガス中での反応には触媒が存在する。ごみに含まれる銅線や基板、顔料などに含まれる銅が銅化合物をつくり、これが触媒の役割を果たし、再合成に寄与していることが、数々の実験で確かめられているのだ。しかし、その触媒作用の実際の反応については、これまで明らかにされていない。

「私たちは、ダイオキシン生成において銅化合物がどのような作用をもたらすのかを詳細に解明したいと考えたのです」と語るのは、京都大学大学院工学研究科で都市環境工学を専攻する高岡昌輝准教授。彼は、ごみ焼却炉の冷却過程で生じるダイオキシンの再合成を防止して、排出量を減らす研究を続けてきたが、この研究には再合成のメカニズムの詳細を知る必要があった。飛灰冷却の過程で本当に銅化合物がダイオキシンの合成に寄与しているのか、どのような銅化合物がどのようなメカニズムで再合成を促進しているのか、を解明するということである。

秘密解明の切り札「XAFS」

その謎を解く切り札として期待されたのが、SPring-8のXAFSビームラインBL01B1だった。XAFS(ザフス) は、X線吸収微細構造(X-ray Absorption Fine Structure)の略称である。試料にX線を照射しながら、エネルギーを連続的に変化させ、物質により吸収されるX線量を測定する。するとエネルギー吸収量が急激に増加する「吸収端」と呼ばれるエネルギー領域が観察される。吸収端は元素ごとに異なり、吸収端の周りでは、吸収スペクトルに微細な変動が観察される。この吸収量の変化の様子を「吸収スペクトル」と呼ぶ。吸収スペクトルは物質の原子構造を反映している。これがXAFSである。

XAFSの解析は、吸収端の極近傍の領域と、吸収端より上で少し離れた領域の2つに分けて行われる。前者の領域の微細構造をXANES、後者の領域の微細構造をEXAFSと呼ぶ。XANESは電子状態に敏感なため、X線吸収原子の価数や結合している原子の元素種とその割合がわかる。EXAFSはX線吸収原子から発生した光電子の波と周りの原子で散乱された光電子の波が、強めあったり打ち消しあったりすることで現れるため、X線吸収原子から周りの原子までの距離やその個数(配位数)を知ることができる。

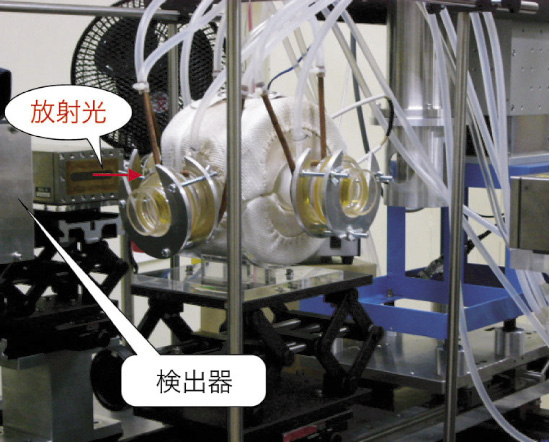

2000年10月から高岡准教授らのグループは、焼却炉から採った飛灰中の銅の分析をSPring-8で始めた。大学内で温度やガスの状態を実際の焼却炉内とほぼ同じ環境にして得た飛灰をSPring-8に持ち込んで分析を試みたが、満足できる結果は得られなかった。そこで2003年10月から飛灰の実物をガラス容器に入れ、温度やガスの状態を実際の焼却炉内と同様にして直接その場での観察が開始された(図1)。

白い容器に飛灰を入れ、放射光を照射。容器中は焼却炉と同じ温度に加熱して測定を行う。

銅から奪われた塩素がダイオキシンの材料になる

まず温度を変化させながら、X線を照射し、得られたスペクトルを標準物質のスペクトルと比較し、温度ごとにどんな銅化合物がどのくらいの割合で存在するかを推定していく。すると室温の焼却灰に含まれる銅化合物は、塩化第二銅(CuCl2)と水酸化第二銅(Cu(OH)2)が結びついたアタカマイトという物質が主だった。

しかしこれを加熱すると200℃あたりで銅の還元が始まった。これはダイオキシンの合成がスタートする温度である。

さらに加熱すると300℃で塩化第一銅(CuCl)が主となり、400℃になるとCuCl2が減少し、酸化第二銅(CuO)が出現する。温度によって複雑な酸化還元反応が銅をめぐって展開されているのである。

一方、銅が還元される過程では「酸化的塩素化反応(オキシクロリネーション)」と呼ばれる反応も観察された。これは飛灰に含まれる炭素化合物が塩素化される反応である。これまでの研究では、ダイオキシンに加え、それよりやや単純な有機塩素化合物も生成されると予測されていたが、その予測の正しさが裏付けられた。

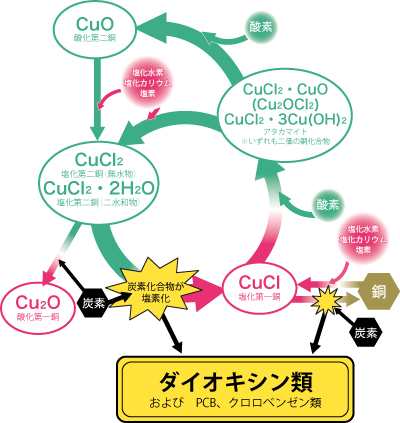

いずれにしてもこの銅と化合していた塩素が外れ、これがダイオキシンの材料となる流れが判明したのである(図2)。実際、室温時に飛灰1g当たり84 ng(ナノグラム=10-9 g)だったダイオキシン量は、400℃では4900 ngと500倍以上に増えていた。

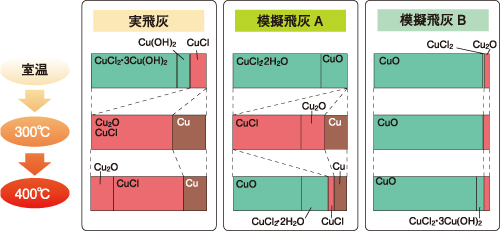

実験は、種々の模擬飛灰でも行われたが、模擬飛灰によってはCuClが生成されない例もあった(図3模試飛灰B)。「これは条件を変えれば、銅の触媒サイクルを断ち切り、銅の化学変化をコントロールすることができることを意味しており、薬剤などでCuClの生成反応を阻止すれば、ダイオキシン生成を抑制できる可能性があります」と高岡准教授は指摘する。

この成果は、2005年8月に環境科学・工学分野では定評のある雑誌『Enviromental Science & Technology』 に掲載され、同年10月に京都大学で開催されたX線分析討論会で報告され、注目を集めた。

研究グループは、現在さらに模擬飛灰などでの実験を重ねて銅や他の金属および塩素の化学変化とダイオキシン類の生成量との関係についてデータを積み重ねるとともに、化学的抑制剤の効果に関する研究も行っている。現場での適用についてはダイオキシン類だけではないさまざまな物質との反応を考慮せねばならず難しい側面があるが、実験室内のモデル系においては高い抑制率が得られており、今後、現在使用されている酸性物質除去剤のダイオキシン類の抑制能および新規の薬剤の評価が確立されれば、排ガス処理システム全体の最適化の中で実現されうる可能性はある。

塩化第二銅(CuCl2)が炭素により還元される過程で、塩素がCuCl2から1 つ離れて塩化第一銅(CuCl)になる。この時の塩素が炭素に付加され、その一部がダイオキシン類になる。さらに塩素がCuClから離れて炭素に付加する場合もある。CuClは雰囲気ガス中の酸素と反応し、2価の銅化合物になる。ただし一部は酸化第二銅(CuO)に変化する。周辺環境にある塩化物や雰囲気ガス中塩素と反応し、CuCl2が生成する。このサイクルを繰り返すことによって、ダイオキシン類が生成していく。

常温から300〜400℃までに加熱した際の焼却飛灰中の銅化合物の変化。■は1価の銅化合物、 ■は2価の銅化合物。疑似飛灰Bでは、 1価の銅化合物はほとんど見られない。

- 目次に戻る

- 次のページ

Topic 27 重金属高蓄積植物のメカニズムの研究 - 前のページ

Topic 25 電池材料の研究