「夢の光」を生産する工場

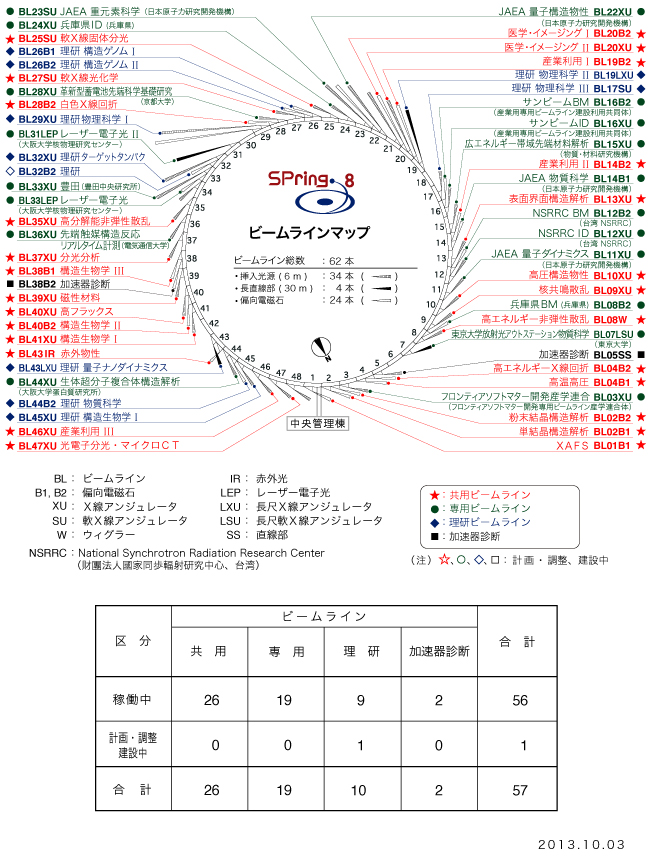

この度SPring-8のことをより良く知ってもらうために「夢の光を使ってサイエンスの謎に挑む」と題したSPring-8学術成果集を発刊することになりました。このような学術成果集の発刊は、平成9年(1997年)10月にSPring-8の供用を開始してから初めてのことです。しばしば、「SPring-8って何ですか? 一言で説明して下さい」と訊ねられることがあります。なかなかの難問です。その理由は、次のページにも使っているビームラインマップをご覧いただければ、直観的におわかり頂けると思います。57本ものビームラインが、それぞれの目的に合わせて、すべて異なっています。同じ物を大量に効率よくつくる工場と違って、各ビームラインは個性を持っています。

そこで、上記の質問に答える前に別の質問を考えてみましょう。各ビームラインで研究している研究者に対して「あなたは、SPring-8で何をしているのですか?」と質問したとします。この質問は、個々の研究者にとって返答するのが極めて容易です。ある研究者に聞けば「私は、SPring-8で生命現象を司るたんぱく質の構造を調べています」と答えるでしょう。別の研究者に聞けば「私は、SPring-8で地球の内部構造を調べています」というかも知れません。その他、半導体の微細構造を調べている人や自動車の触媒のことを調べている人など、いろいろな研究者がSPring-8を使っています。

このように説明すると、ますます先程の質問をしたくなることでしょう、「SPring-8って何ですか?」と。少し正確さを欠くことになるかも知れませんが、SPring-8のことを知ってもらうために私なりに答えてみることにします。SPring-8とは、巨大な顕微鏡だと言えるでしょう。顕微鏡ですから、基本的には物質を「見る」ことに使います。物質を「見る」のに、SPring-8と言う巨大な顕微鏡は、広い意味での光、すなわち、電磁波を使用しています。この光は加速器から放射される光で、放射光と呼ばれています。赤外線からX線までの放射光が用いられますが、可視光だけは、レーザーというきわめて質の良い光があるので使用されません。放射光、特に世界最大の放射光源SPring-8の光は、とても明るく指向性も高く、物質を「見る」のにきわめて優れた光なので、時として「夢の光」と呼ばれます。たとえば、大学や研究所に設置されている実験室系のX線源では暗くて全く見えない分子構造が、SPring-8の放射光X線では鮮明に見えたりすることは、研究者の間では良く知られています。

本書のタイトルを「夢の光を使ってサイエンスの謎に挑む」としたことが、理解していただけたでしょうか。SPring-8は、「夢の光」を生産する工場です。その光でサイエンスの謎を照らし、色々な謎を解明して来ました。本書はその主な成果をまとめたものです。成果を上げた分野が極めて多岐にわたるので、便宜的にライフサイエンスなど7つの分野に分けることにしました。この7分野以外に、SPring-8は2割程度産業利用にも供されています。産業利用の成果に関しては、「SPring-8産業利用成果」パンフレットとして既に刊行されています。もちろんSPring-8のホームページからも閲覧が可能になっています。SPring-8を山にたとえると、7つの分野と産業利用を合わせた八つの峰をもつ、言わば八ヶ岳と言えるでしょうか。富士山よりも分かりにくい山ですが、魅力的な山です。多岐の分野に渡るため、研究者でも全部の峰を登攀することは、とても難しいと思います。まずは、ご自身の興味の持てる峰を、登攀してみてください。その折に本書が、道案内に役に立つことを願っています。

SPring-8学術成果集編纂委員会委員長

坂田 誠