燃料電池材料開発を支える新たな放射光実験データベースを構築 ~高品質な実験データ管理で加速するデータ駆動型材料研究~(プレスリリース)

- 公開日

- 2025年05月15日

- BL04B2(高エネルギーX線回折)

- BL09XU(HAXPES I)

- BL14B2(XAFS II)

- BL19B2(X線回折・散乱 II)

- BL36XU(理研 物質科学II)

- BL40B2(SAXS BM)

- BL46XU(HAXPES II)

2025年5月15日

高輝度光科学研究センター

●燃料電池材料研究を支援する放射光実験データベース「FC-BENTEN」を構築

→ 測定・分析手法の体系的な整理により、高品質なデータの効率的な管理・共有を実現

●メタデータ※1設計と自動化ツールの導入により、データの再利用性・相互運用性を向上

→ マテリアルズ・インフォマティクス(MI)※2と連携に向けた基盤を整備

●実験データ活用の高度化により、高性能燃料電池材料の設計・開発を加速

|

高輝度光科学研究センターは、技術研究組合FC-Cubic、京都大学と共同で、大型放射光施設SPring-8における燃料電池材料の放射光実験分析データを体系的に収集・管理するためのデータベース「FC-BENTEN」を開発しました。本データベースは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の支援を受けて構築され、SPring-8で実施されるXAFS※3、HAXPES※4、XRD※5、PDF※6、SAXS※7の多様な放射光実験測定手法に対応しています。FC-BENTENでは、測定プロトコルやメタデータの形式・記述方法を整理・統一し、再現性の高い実験データの登録・検索・共有を可能にしました。また、将来的にはマテリアルズ・インフォマティクス(MI)との連携を視野に入れ、より高速で効率的な材料探索が可能となる基盤技術としての役割が期待されます。 |

燃料電池材料の開発においては、性能や耐久性を左右する複雑な構造や化学状態を高精度に評価することが求められます。特にSPring-8における放射光施設を活用した分析手法は、その詳細な情報取得に有効ですが、実験データの再現性確保や共有・活用のための体系的な仕組みはこれまで不十分でした。こうした状況の中、データの質と活用性を高め、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)との連携も視野に入れたデータベースの整備が強く求められていました。

【今回の取り組み】本研究では、燃料電池材料の研究開発を支援する放射光実験データベース「FC-BENTEN」を構築しました。XAFS、HAXPES、XRD、PDF、SAXSなど多様な放射光測定手法に対応し、メタデータの体系化と自動化された登録ツールにより、高品質なデータを効率的に管理・共有できる仕組みを実現しています。これにより、材料開発における分析プロセスの信頼性とデータ再利用性が飛躍的に向上しました。

【今後の展開】本データベースでの取り組みを通じて得られた知見は、今後の燃料電池材料研究における実験データの蓄積や活用を考えるうえで、有用な手がかりとなると期待されます。今後は、情報科学的手法の活用なども視野に入れながら、データ駆動型材料研究の発展を支える基盤として、より効率的な材料研究を支援していくことが期待されます。

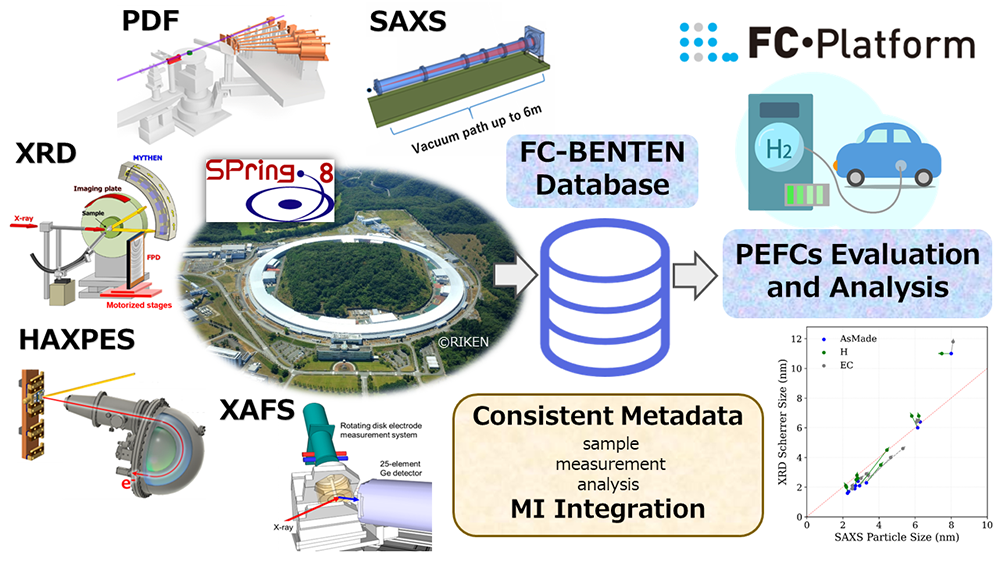

図1 燃料電池材料研究を支援する放射光実験とデータ基盤の概要図。

SPring-8に設置されたXAFS、HAXPES、XRD、PDF、SAXSなどの多様な放射光測定装置による実験データは、FC-BENTENデータベースに集約されます。データは、試料、測定、解析に関する一貫したメタデータとともに管理され、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)との連携を可能にします。こうした高品質な実験データは、FC-Platform※8における燃料電池(PEFC※9)材料の評価・解析に活用され、例えばPt触媒の粒子径に関するXRDとSAXSの相関解析など、材料開発の加速に貢献します。

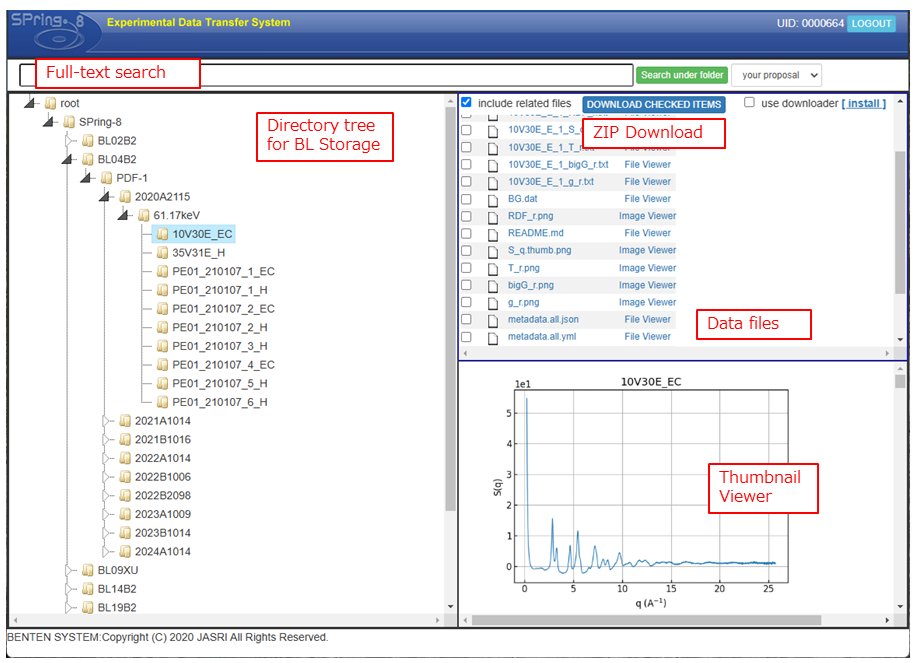

図2 FC-BENTENのウェブインターフェース。左側にディレクトリ構造を表示し、キーワード検索で目的のデータを素早く探せます。右側にはファイル一覧やプレビューが表示され、視覚的にデータ内容を確認できます。

【謝辞】本成果はNEDOの「燃料電池等利用の飛躍的拡大に向けた共通課題解決型産学官連携研究開発事業」(プロジェクトトコード P20003)の助成を受けて実施されました。

【用語解説】

※1. メタデータ

データの内容や取得条件、測定手法などを記述する付帯情報です。データの検索性や再利用性を高めるために不可欠な情報です。

※2. マテリアルズ・インフォマティクス(MI)

材料データと情報科学(AIや機械学習など)を組み合わせて、新材料の探索や設計を効率化するアプローチです。実験データの蓄積と利活用が重要な鍵となります。

※3. XAFS(X線吸収微細構造)

物質にX線を照射した際の吸収スペクトルの微細な変化を分析することで、原子周囲の構造や電子状態を調べる手法です。材料中の特定元素の局所構造を非破壊で評価できます。

※4. HAXPES(硬X線光電子分光)

高エネルギーのX線を用いて、物質表面だけでなく、より深部の電子状態を観測できる分光技術です。電極材料などのバルク特性の評価に有効です。

※5. XRD(X線回折)

結晶構造を調べるための代表的な手法で、X線の回折パターンから原子の配列や結晶性を明らかにします。材料の相構造の同定に用いられます。

※6. PDF(二体分布関数)

X線散乱データを用いて、結晶・非晶質を問わず原子間の距離分布を解析する手法です。局所構造の乱れやナノスケールの構造情報が得られます。

※7. SAXS(小角X線散乱)

ナノメートルスケールの構造情報を取得するためのX線散乱法です。多孔質構造や粒子径、集合構造などの評価に用いられます。

※8. FC-Platform (PEFC評価解析プラットフォーム)

燃料電池の材料開発や性能評価を統合的に支援する研究基盤で、複数の実験施設や分析技術を連携させた取り組みを指します。FC-Cubicが推進しています。

※9. PEFC(固体高分子形燃料電池)

高分子電解質膜を用いた燃料電池で、水素と酸素の反応により発電します。家庭用や自動車用の燃料電池として実用化が進んでいます。

|

本件に関するお問い合わせ先 |

- 現在の記事

- 燃料電池材料開発を支える新たな放射光実験データベースを構築 ~高品質な実験データ管理で加速するデータ駆動型材料研究~(プレスリリース)