SPring-8 NEWS 103号(2021.3月号)

目次 研究成果 · トピックス 実験技術紹介 利用者のみなさまへ SPring-8で学ぶ学生たち |

|

考古美術品の失われた過去をSPring-8で取り戻す バイメタル剣から見えた鉄器時代移行期の鉄利用

青銅剣の中から発見された鉄の意味とは

岡山市立オリエント美術館の学芸員である四角隆二さんは、理化学分析を積極的に取り入れて考古美術品を用いた研究を行っています。その中のひとつが、柄の部分に鉄芯が埋め込まれた「鉄芯青銅剣」の研究です。研究の始まりは、2001年に、同館の学芸員が青銅剣に茶色の錆が付着しているのを発見したことです。不審に思って磁石を近づけてみると中に鉄が入っていることが判明しました。さらに磁石を使って調べてみると、鉄芯の入った青銅剣は他の機関の所蔵品からも複数見つかりました。

「当時、この発見は非常に話題になりました。これらの剣は人類史における鉄利用先進地域の一つと考えられているイラン北部出土と伝えられていました。考古学では2種類の異種金属を組み合わせた金属製品を『バイメタル』と呼びますが、この鉄の刃と青銅柄が組み合せられた『バイメタル剣』(図1上)は半世紀以上前から知られており、金属器生産技術が青銅器時代から鉄器時代へ移り変わる様子を反映していると考えられるからです。しかしながら、『鉄芯青銅剣』(図1下)については、新たに普及しはじめた鉄をなぜ青銅でくるんで隠したのか、研究者の間でも謎でした。金属利用の転換期にあって、新たに実用化された鉄を入手できるのは権力者の証です。赤銅色の銅剣とは異なる銀色に輝く鉄剣は目立ちますから、威信財にもとめられる視覚的効果は抜群のはず。あるいは、刃物には向かないやわらかい鉄だった可能性もあります」

四角さんが説明するように学術的に非常に興味深い遺物であるにもかかわらず、研究はなかなか進んでいませんでした。イラン北部由来と伝えられる古物は、大英博物館やルーブル美術館など、世界中の博物館に所蔵されていますが、そのほとんどは「誰がどこでどのような状態で発掘したのか」という考古学情報を失った“考古美術品”であり、“考古資料”ではありません。そのため、「人類の鉄利用開始の謎を紐解く鍵になるのではないか」と期待されながら、研究は放置されてきたのです。

破壊して内部構造を見ることができたら、製作技法や成分などの新たな情報を得られるかもしれません。しかし、収蔵品に変化を与えず後世に伝えるのが、博物館や美術館の務めです。X線を用いれば非破壊で内部を見ることはできますが、美術品は厚みも大きさもあり、特に銅は比重が大きいため、通常のX線では内部の鮮明な画像を撮ることができません。

そこで四角さんは、「SPring-8の高エネルギー放射光を用いれば、破壊することなくバイメタル剣の内部構造を調べられるのではないか」と考えました。すでにSPring-8の放射光を用いて来歴を失った古代ガラスの化学組成を分析する研究を行っていた四角さんは、SPring-8を活用すれば、考古美術品の新たな情報を得られるという確信がありました。

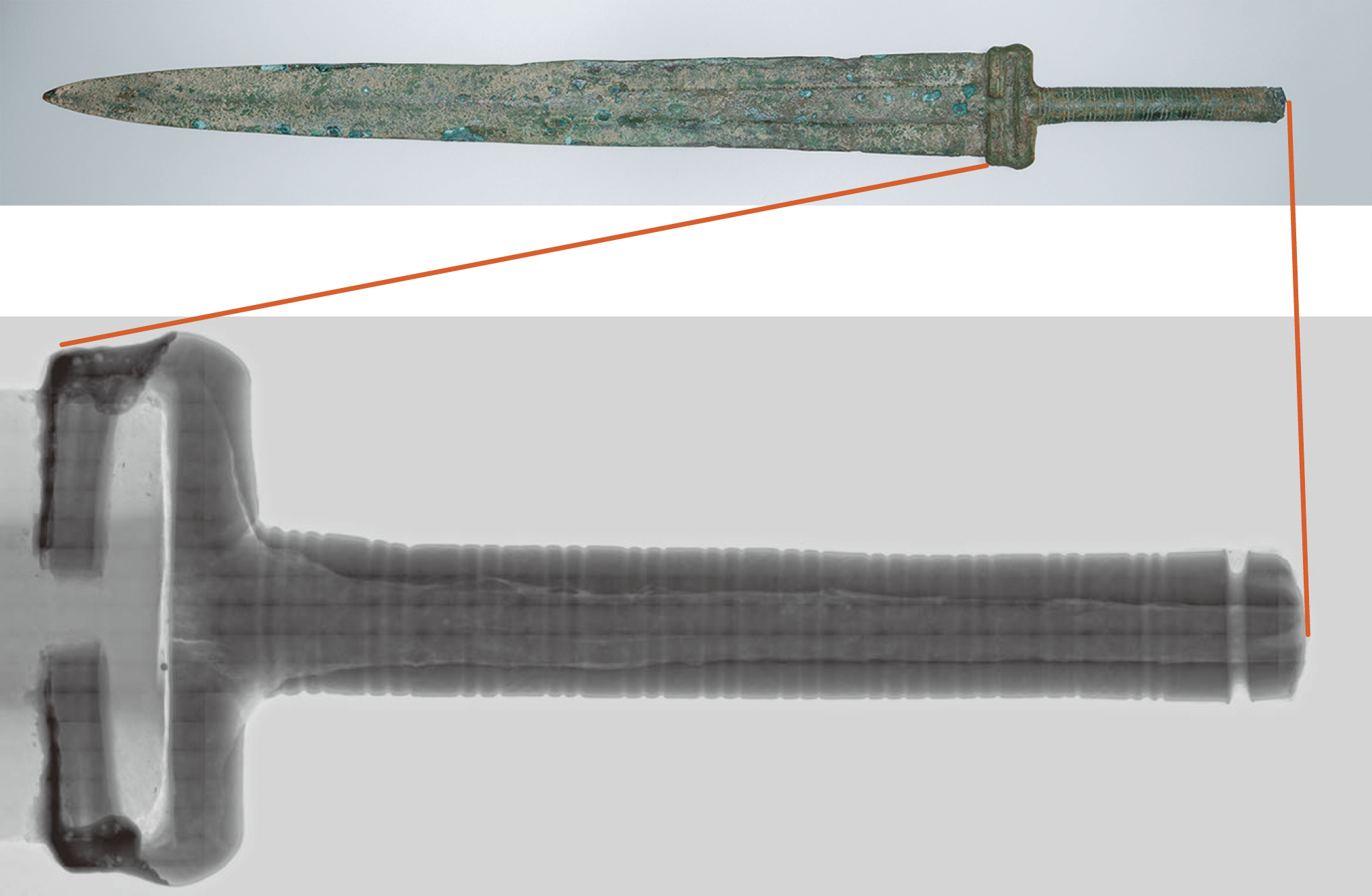

図1 イラン北部出土のバイメタル剣(上、大原美術館所)と

岡山市立オリエント美術館で見つかった「鉄芯青銅剣」(下)

SPring-8で得られた世界初のバイメタル剣の鮮明画像

まず四角さんは、オリエント美術館収蔵の剣の2次元の透過像を撮りました。用いたビームラインはBL08Wです(図2)。次に、ビームラインBL28B2を用い、200 keVという高エネルギーのX線と0.015 mmの分解能で資料の三次元CT撮影を行いました(図3)。形も長さも1つ1つ違う美術品を測定するには時間がかかり、最初の頃は長さ15センチの柄の撮影に20時間もかかっていました。四角さんはイラン以外で所蔵される唯一の考古資料バイメタル剣(東京大学総合研究博物館所蔵)を含め、約50振の剣を5年がかりで測定し続けました。これだけの年月が必要だった理由としては、参照すべき先行研究が全くないことや、製作技法に個体差が大きく考古学的な解釈に手間取ったことが挙げられます。

図2 岡山市立オリエント美術館所蔵のバイメタル剣(上)とBL08Wで測定した柄の部分の2次元画像(下)。

柄の部分は3つの層が見えるが、中央の層が鉄。鍔の部分にも鉄が及んでいることがわかる。

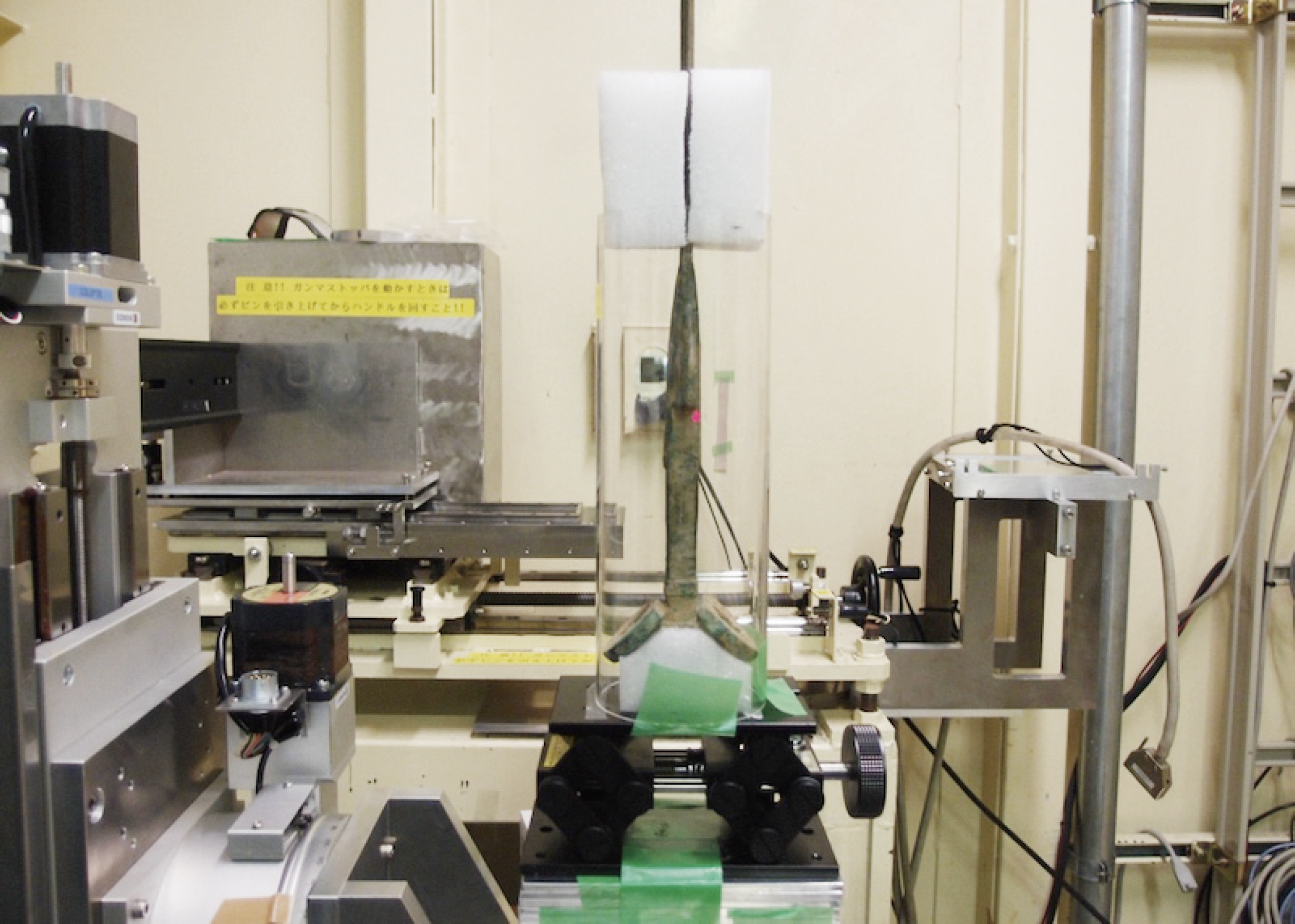

図3 SPring-8 BL28B2での測定の様子。資料を180度回転させながらCT画像を取得し、

1800枚の画像をソフトで3次元に再構成する。

なぜ、鉄剣に青銅の柄を取り付ける必要があったのか。その理由を四角さんは次のように説明します。

「新たに普及し始めた鉄の所持は、集団の中での優位性を誇示する威信財として機能したと考えられます。当時の鉄の成形には、金属をたたくことによって成形する『鍛造』技術が用いられていましたが、鍛造では強靭な刃は作れても装飾性の高い柄を作るのは困難です。一方、旧来の青銅は型に流し込む『鋳造』で加工されており、優美な造形が可能です。それまで骨製や木製だった柄の形状を模倣するには、鉄ではなく青銅で作る必要があったのでしょう」

四角さんの研究結果は、鉄芯青銅剣の存在を否定する結果になりました。ただし、そこで終わりではありません。SPring-8で鮮明な画像を得られたことで、興味深い発見がありました。青銅器時代から鉄器時代移行期の冶金技術の変遷が見えてきたのです。

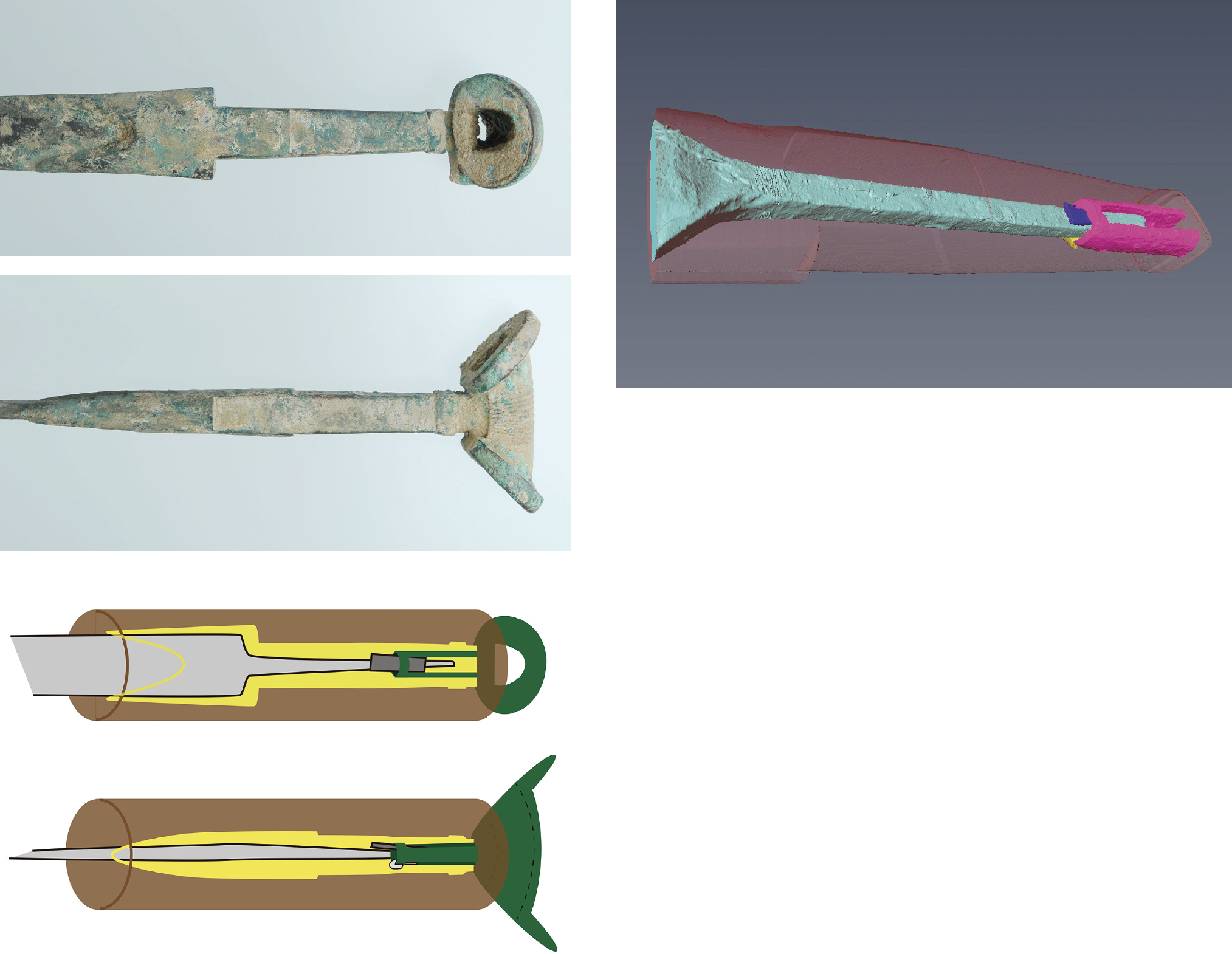

「これらのバイメタル剣は2種類の金属製品をただ差し込んで組み合わせたのではなく、溶かした青銅で鉄をくるむ『鋳ぐるみ』という、より高度な技術で作られたことがわかりました。鋳ぐるみを行うためには、柄の内部を貫く剣の尻尾のような部位が必要になります。この尻尾を茎(なかご)と呼びますが、短い茎に別の鉄棒を取り付け延長された例もありました。さらに、柄を装飾する『柄頭』(図4左)を先に作って鉄刃に固定し、型の中に青銅を流しこんで柄を作る世界最古の『インサートキャスティング』といえる方法が用いられていることもわかりました」

図4 世界最古のインサートキャスティングの事例と思われる耳形柄頭剣(左上)の作り方の模式図(左下)、

BL28B2で測定した柄の内部の3次元構築画像(右)。左下図で示した緑色の部分が柄頭。

「私たちが遺物として見ることができるのは、モノの最後の状態だけです。副葬されたモノはまさに『最終段階』の使われ方です。途中で違う状態で使われていたかもしれないと考えると、鉄剣の茎が延長されていることも説明できます。実際、短茎の剣には剣を木の柄に固定する目釘穴が穿孔されていたことから、青銅柄ではない時期があったことが示唆されます」

鉄器が普及し始める直前の紀元前15世紀頃には、青銅剣の柄を青銅で鋳ぐるみ加工していたと考えられています。鉄器移行期の人々は、剣の部分を青銅から鉄に置き換えることで、新たに入ってきた鉄を従来の青銅剣製作技術の中に取り込んでいったのでしょう。すでに確立された技術を応用できたことが、イラン北部におけるバイメタル剣の急速な出現と拡散につながったと四角さんは考えています。

SPring-8で解明した製作技法から当時の社会を知る

「博物館はいつ来ても同じものが同じ解説で並んでいると思っている人もいるかもしれませんが、資料固有の考古学情報が失われている例も多く、仕方がない面があります。しかし、そのような考古美術品の来歴を解き明かすことができれば、美術品としてだけでなく考古学的資料としての新たな価値が創出されます。また、考古学的にも貴重な情報を得ることができ、人類の歴史を描く地図の新たなピースが埋まります。このように考古学資料と美術品の間を結び付ける橋渡し研究をするのが学芸員の仕事だと考えています」

さらに、SPring-8によって鉄剣の製作技法を明らかにできたことは、考古学研究においても非常に意味があることだと四角さんは説明します。鉄がどこで使われ始めて、どのように広まっていったのかを考える重要な手がかりになるからです。

「目に見える手掛かりだけでは、だまされる可能性もあります。デザインだけを模倣して作ることもありますし、後世の人が手を加えることもあるからです。その点、製作技法というのは、人と人が接触しないと伝わりません。地理的な範囲も限られます。SPring-8の鮮明な画像によって製作技法が見えてくると、技法の系統や職人グループの分類なども可能になり、従来の型式学研究の成果と合わせて考古遺物の来歴もより追いかけやすくなるでしょう」

私たちは今、鉄器時代の最終段階に生きています。鉄は様々な形で生活を支え、文化を築いてきました。その鉄器時代がどのようにして始まったのかを知ることは、私たちの今を知り、未来を見据えるために非常に重要だと四角さんは考えています。

「私たちがどこから来てどこへ行こうとしているのか。それを知るためには2つの点が必要です。過去を知ることで未来に対する不安が払拭され、指針が見えてきます。今のような大きな変化がある時代にこそ、考古学はますます重要な研究だと考えています。今回確立したバイメタル剣の高分解能画像解析法を応用して、これからも科学の目で貴重な文化財を調べていきたいですね」

考古学というと文系の学問のイメージがありますが、四角さんはSPring-8を用いた分析を研究に取り入れるようになって、まさに求めていた研究ができるようになったと話します。

「昔から、目に見えるものよりも、何がそれを成立させているのかという背後にある仕組みや内部の構造に興味がありました。ねじ式の時計を見ると分解して中身を確かめたくなる子どもでした」

考古学遺物を高精度で内部の情報を分析できる現在の手法は、そんな四角さんにぴったりだといえます。このような研究ができることを、講演などで積極的に伝えているのも、考古学の可能性や魅力を幅広い人に届けたいからです。理系に進みたいけれど考古学にも興味があるため進路に悩んでいたという女子生徒が、四角さんの講演を聞いて、安心して理系のコースに進めるという感想をくれることもありました。

「私にはひとつ目標があります。それは、オリエント美術館を訪れたことを契機として学芸員や考古学者となる後進を生み出すこと。25年前、シリアでの発掘調査に参加した私に雷が落ちたかのような感動を覚えて研究者を志したように、参加者の心を動かすような教育普及活動をやっていきたいです」

オリエント美術館は現在、大規模改修工事中です。リニューアルオープンした美術館がどんな展示で出迎えてくれるのか、今からその日が楽しみです。

20代の頃、初めて調査に参加した四角さん(写真中央)

文:チーム・パスカル 寒竹 泉美

この記事は、岡山市立オリエント美術館 副主査学芸員 四角 隆二さんにインタビューして構成しました。

BL28B2の高エネルギーX線CT

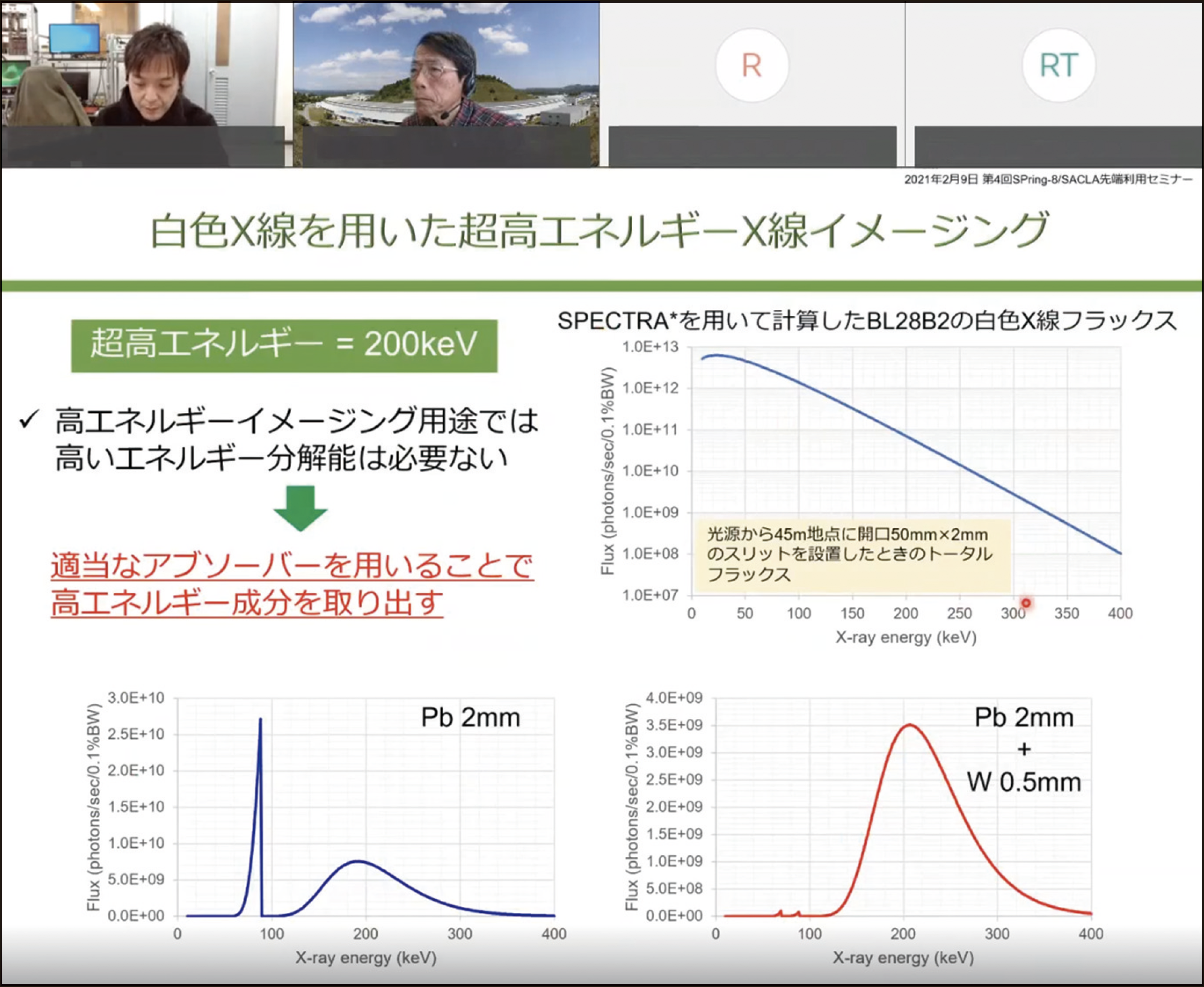

“研究成果・トピックス”で紹介されたバイメタル剣の高エネルギーX線CTは、ビームラインBL28B2で撮影されました。BL28B2は、SPring-8の中でも偏向電磁石光源から出てくる白色X線が利用できる唯一の共用ビームラインで、X線イメージング実験の他にも、白色X線を用いた回折実験、XAFS実験などが行われています。

放射光実験のほとんどは、ビームラインに備え付けの分光器を用いることで、必要なエネルギーのX線を切り出して使用します。この場合、分光器の種類にも依りますが、取り出せるエネルギー範囲は決まっています。一方で、BL28B2には分光器がないため、利用できるエネルギー帯に制約はありません。そこで、バイメタル剣の高エネルギーX線CTでは、白色X線に含まれる高エネルギー成分のみを取り出せるようなタングステンと鉛を組み合わせたアブソーバーを用いることで、200 keVという高エネルギーX線を利用できるようにしています。白色X線特有の高いフォトンフラックスも、高エネルギーX線による高分解能イメージングに非常に有効です。200 keVというエネルギーは、SPring-8で撮影できるCTの中でも最も高いエネルギーとなります。そのため、バイメタル剣のような鉄と青銅で構成された試料でも、いとも簡単にその内部構造を観察することができます。また、撮影例として示すデジタルカメラ用リチウムイオン電池やレンガブロックのCT像のように、大型試料の観察にも非常に有効です。

200 keVの高エネルギーX線では、ビーム横幅は最大50 mmまで利用できるのに対して、ビーム縦方向の有効サイズが1.5 mm程度なので、バイメタル剣のような長尺の試料は、真っ直ぐに立つように試料ステージに設置して、鉛直方向にステップ走査することで、長さ方向を広範囲に観察できるようになります。そのため、CT撮影用の試料ステージも、装置の写真にあるような鉛直方向に±300 mmの並進移動ができるような特殊なものを用いています。

SPring-8の利用事例や相談窓口

第19回:関西学院大学 藤井さん

今回は関西学院大学 理工学部 1年生の藤井さんです。藤井さんは第4回SPring-8秋の学校に初の大学1年生として参加されました。

Q.なぜ“SPring-8秋の学校”に参加されようと思ったのですか。

A.私は兵庫県出身ですが、同じ県内に世界でもトップクラスの研究施設のSPring-8があることは以前より知っていました。また、関西学院大学でもSPring-8を用いた研究が行われていることを知り、自分も将来「最先端の技術を活用した研究ができたらいいな」という希望を持っていました。そのような中、大学の集中講義の中に“SPring-8秋の学校”があることを知り、即座に履修することを決めました。しかし、登録後に履修基準が学部3年生以上ということを知りましたが、「SPring-8の研究に触れてみたい」 という意思も固まっていたので、意欲のままに突き進むことを決めました。

Q.将来の夢は何ですか?

A.医学に携わる研究をすることは、私の将来の夢のうちの一つです。昔から医療に関係する仕事に憧れがあったのですが、高校3年生の時に受けた出張授業で、世界中でたくさんの方が希少難病で苦しんでおられること、彼らは治療方法が見つからず、苦痛緩和しか施されていない状況を知りました。また、生物を学び進めてゆくうちに、人の遺伝情報などについて深く知り、今後研究によって掘り下げることで、それら希少難病の解明の糸口が見えるのではないかと考えました。将来、研究者になって、「病に苦しむ方々が少しでも安心した日常生活を送れるようにできれば」と考えています。

Q.“ SPring-8秋の学校”に参加して「一番印象に残ったこと」はなんですか。

A.タンパク質の構造解析を3D画像を用いて実際に行ったことです。初めて3D画像を操作した喜びとともに、アミノ酸の配列をパズルのように次々と当てはめていくことの面白さに魅かれました。これら経験を通して、タンパク質解析の大変さと、本質的な面白さを知ることができる良い機会となったように思います。

Q.“SPring-8秋の学校”に参加を検討している学生さんにひとことお願いします。

A.最初は不安でいっぱいだった私も、最終日には「この秋の学校に参加できてよかった」と心から思いました。もし難易度に不安があっても大丈夫と思います。なぜなら最初は「難しい」と感じていた講義内容も、様々な分野の先生が切り口を変えて教えてくださったこと、それに、自分のレベルに合わせて周りの方々が優しくフォローしてくださったので、ついてゆくことができたからです。

藤井さんは第1回“SPring-8秋の学校”から通算しても最年少の参加者でした。しかし、インタビューでもその志は高く、今回の秋の学校でも、将来を見据えて一生懸命参加している姿が印象的でした。SPring-8のスタッフとしても、そのような一生懸命な学生さんにSPring-8夏の学校・秋の学校を通じて「夢を実現するお手伝いが出来れば」と改めて思いました。

実験ハッチの前で、緊張気味の藤井さん

―“SPring-8/SACLA先端利用セミナー”を開催しています―

コロナ禍において、SPring-8に関するワークショップや研修会なども、リモートツールを活用したものが多くなっています。参加者が集まる現地開催と比べて「参加者間の情報交換が難しい」との意見も頂きますが、リモート開催の利点としては何といっても「会場までの移動がなく、かつ簡単に参加できる」ことではないでしょうか。現にリモート開催をしたワークショップなどは、現地開催に比べて参加者が多い傾向にあります。

このリモートツールを活かして、高輝度光科学研究センター(JASRI)では2月から “SPring-8/SACLA先端利用セミナー”を開催しています。本セミナーは、毎週火曜日夕方(16時00分から 1時間程度)にSPring-8/SACLAのユーザー(潜在的ユーザーを含む)に向けて、利用に役立つ情報を提供することを目的として行っており、第1弾は4月までの開催を予定しています。専門のユーザー向けの少々難しいセミナーもありますが、最先端の科学に触れる機会でもありますので、興味があればお気軽にご参加ください。

セミナーの内容はSPring-8のホームページから確認できます。

(http://www.spring8.or.jp/ja/science/meetings/2021/210119/)

第4回SPring-8/SACLA先端利用セミナーのひとこま