SPring-8 NEWS 120号(2025.6月号)

|

目次

研究成果 · トピックス

実験技術紹介 利用者のみなさまへ

行事予告 |

|

深海の岩石内部に生息する微生物の新たな生態を発見

SPring-8が捉えた生命誕生の「現場」

深海の「煙突」に潜む最古の生態系

最初の生命はいったいどこで誕生したのでしょうか。この謎はいまだに解明されていません。

生命が誕生するには、二酸化炭素(CO2)のような無機物を、生物の体の材料である有機物へと変換する反応が不可欠です。

その化学変換を行うためには金属触媒と水素が必要であり、両方が自然にそろう場所として、深海の熱水噴出孔や陸上の温泉が注目されてきました。

こうした環境には呼吸に使える酸素がほとんどなく、酸素を利用しない微生物が生息します。

地球の歴史を振り返ると、酸素を吐き出すシアノバクテリアが現れたのは、最初の生物が誕生してから十数億年後と推定されています。

つまり、初期の生物は酸素のない環境で生きていたと考えられ、極限環境に生息する微生物を調べることは、地球上の生命誕生の謎を紐解く手掛かりにつながります。

東京大学の鈴木庸平さんは、深海の熱水噴出孔に生息する微生物に注目して、生命の起源に迫る研究をしています。

「深海では、水圧の影響で水温が非常に高くなります。マグマが噴出する場所では、地中の金属も溶けてそれらが触媒となり、CO2から有機物が作られるため、生命誕生の有力な候補地なのです」

ただし、最初の生命が誕生するためには、有機物が濃縮されて留まる仕組みが必要ですが、熱水噴出孔付近で作られた有機物は海水中に拡散してしまい、生物が誕生する条件に合いません。

そこで注目されているのが、チムニーと呼ばれる、深海の熱水噴出孔に作られる構造物です。

英語で煙突を意味するチムニーは、その名の通り、海底から突き出た煙突のような岩です。

私たちの暮らしている地上では、水は100℃以上の温度になると水蒸気になりますが、水圧が高い深海では水の沸点も高くなり、100℃以上になっても沸騰しません。

深海の海底から噴出する熱水は300~400℃にもなり、金属も溶かします。

この熱水に溶けて噴出した金属成分が海水で冷やされて固まってできたものがチムニーです。これまでの研究からチムニーの内部にも微生物が生息していることがわかってきました。

しかし、それらの生物がどうやって生きているのか、その詳しい生態は、謎に包まれています。

「チムニーの内部を調べる方法として、これまではそこを通り抜けた海水を解析したり、チムニーをすりつぶして分析したりする手法が一般的でしたが、いずれの方法も生物がチムニーのどこに生息しているのかを特定することはできません。そこで私たちはSPring-8の放射光を用いて、チムニーを粉砕することなく内部の生物を解析することを試みました」

図1 無人潜水艇のアームでチムニーを採取している様子

潜水艇で採取したチムニーをSPring-8で解析する

鈴木さんたちは、世界で最も深いマリアナ海溝の近くのマリアナトラフの水深2787メートル地点にある熱水噴出孔のチムニーを無人潜水艇で採取しました(図1)。

熱水が噴き出している時期は高温のため生物は生息できませんが、噴出が止んでチムニーが少し冷めてくると生息可能になります。

そのため、鈴木さんたちが狙うのは、熱水の噴出が停止してから数年程度とあまり時間が経っていないチムニーです。

停止してほどよく冷めたところで生物が棲みつくと考えられるからです。

「どのチムニーを採取するかは、先端を見て判断します。

熱水で溶かされた金属は熱水から遠ざかると冷えて固まり、先端は逆向きのつららのような細い棒が突き出た形になります。

この棒は熱水が噴き出している間はどんどん伸びてきますが、噴き出しが停止して時間が経つと折れてしまいます。

つまり、熱水が噴き出していないのに細い先端が残っているチムニーを狙えば、熱水が止まってからあまり時間が経っていない試料を得やすいのです」

採取したチムニーは、外から海水が入り込まないように慎重に引きあげた後、研究室で内部の生物に影響を与えない特殊な方法で約 3 mmの厚さに切断し、研磨しました。

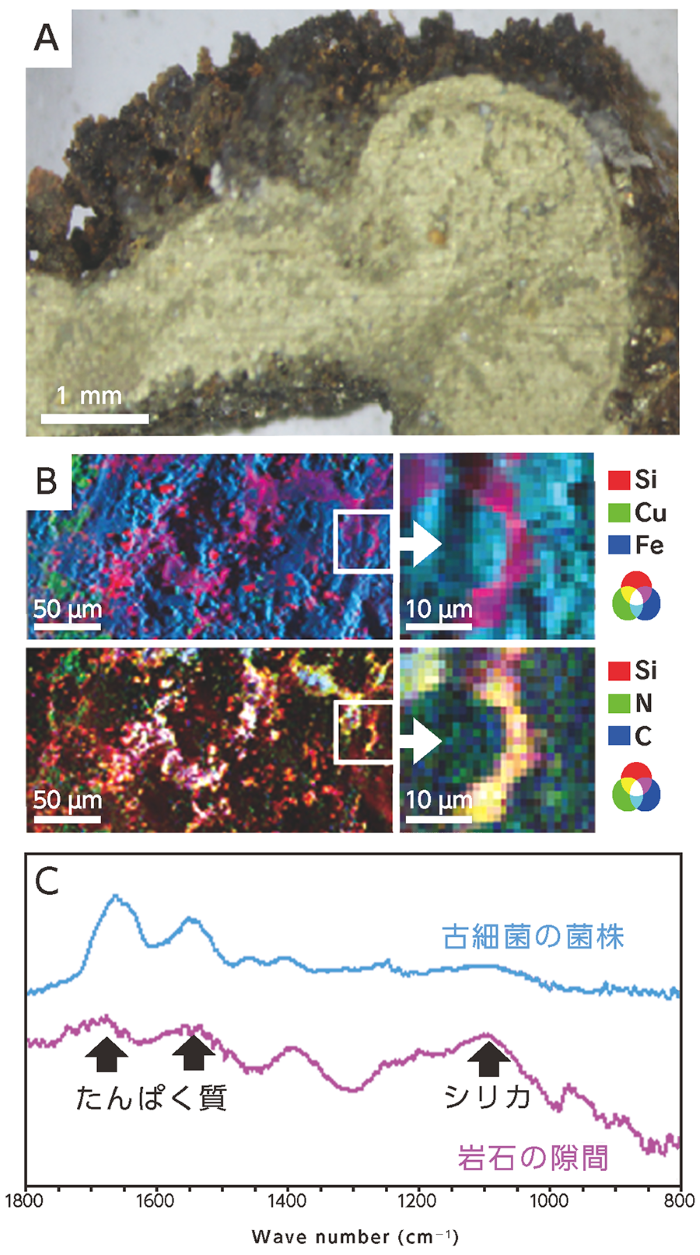

この薄切り試料を電子顕微鏡で観察したところ、サイズが 100 nm程度の極小微生物を岩石粒子の隙間から発見しました。

次にこれらの微生物がチムニーのどの場所に生息しているのかを明らかにするため、SPring-8のビームラインBL17SUを用いて、走査型蛍光X線顕微鏡(SFXM)で観察しました。

SFXMは、試料に集光したX線を照射し、照射面から放出される蛍光を検出して元素を同定する方法です。

試料の様々な場所にX線を照射すれば、試料内の元素の分布を可視化することができます。

「調べたのは、微生物の主要元素である炭素(C)と窒素(N)、そして鉱物の主要元素である銅(Cu)、ケイ素(Si)、鉄(Fe)の分布です。

その結果、Cuの硫化鉱物である黄銅鉱の網目状構造の隙間に、C、N、Si、Feの分布が重なっていました。

また、赤外分光法という別の手法で解析したところ、同じ領域でタンパク質と、Siを主な成分とした化合物であるシリカが検出されました。

これらの結果から、黄銅鉱で作られたチムニーの内部の隙間にシリカが充填され、そこに生物が棲んでいることがわかりました(図2)」

図2 ( A)チムニーの薄片写真( B) チムニー薄片の走査型蛍光X線像(C) 赤外分光法での分析結果

生命進化の最初期を反映する生態が判明

さらに鈴木さんたちは、チムニーの内部から抽出したDNAを解析したところ、そこに生息しているのは、共通祖先と呼ばれているものに極めて近い原始的な微生物「DPANN古細菌」の一種であることがわかりました。

今回見つかったDPANN古細菌は、アミノ酸や脂質といった生物が生きるために必要な物質を合成する能力をもっていない種類でした。

このような生物が他の生物との共生によって生きていることはこれまでの研究からも知られていましたが、採取したチムニー内部には共生相手は存在せず、DPANN古細菌が単独で生きていると考えられました。

「チムニーの内部で微生物の生態は長らく謎に包まれていましたが、今回の発見で、単独で生きられない原始的な生物が、他の生物と共生することなく、チムニーの主要な構成鉱物である黄銅鉱とシリカを利用して、岩石の中で生存できることが明らかになりました。

シリカ自体は古細菌の栄養源にはなりませんが、さまざまな有機物を吸着する性質を通じて、熱水で作られた有機物を濃縮し、古細菌を生かしていると考えられます」

原始の生命がどこで誕生したとしても、まだ不完全なその命が消滅せず、その後の進化につながっていくためには、他の生物がいない環境でも生きていく必要があります。

今回の成果は、生命誕生の初期の状態を想像させるものです。

また、岩石中で生命がどうやって生き延びているかを知ることは、隕石や宇宙探査機が持ち帰ったサンプルを調べる際にも役立ちます。

鈴木さんの専門である「地球微生物学」は、岩石や地層や気候や歴史などの地球のダイナミックな営みと、小さな微生物との関係性を調べていく学問分野です。

両者の関係性を知ることで、地球をよりよく理解できるし、生命の理解も深まると鈴木さんは説明します。

私たちがどのように地球上に誕生し、進化してきたのか、その全貌が明らかになる日もそう遠くないかもしれません。

鈴木さんは今回紹介した深海の海底だけでなく、地下深部の生態系の調査も行っています。

昨年は南アフリカの地下に広がる20億年前の地層から、生きている微生物の採取に成功し、大きな反響を呼びました。

この南アフリカの地層は「ブッシュフェルト」と呼ばれる巨大な岩石の塊で、厚さ8 kmで水平方向の広がりは北海道の半分程もあります。

その最下部には地球内部のマントルと同じカンラン岩が形成されています。

普段はなかなか近づくことのできないカンラン岩を地上から掘り出して調べることができるのです。

ちなみにカンラン岩の中は最近では生命誕生の場として有力視されています。

調査でいろいろな場所に出かける鈴木さんは、その土地の食べ物やお酒を味わうのが楽しみだと話します。

「南アフリカの調査では、肉料理のおいしさに感動しました。

日本ではなかなか食べられない珍しい肉が楽しめます。

ダチョウやイランド(カモシカに外見が似た動物)などが、おいしかったですね」

さらに可愛らしいゾウのデザインが施された空き瓶も見せてくれました。

「これは現地で買った、ゾウの糞から作られたクラフトジンです。

ゾウは美食家らしくて、美味しい植物の実ばかり食べるので、その糞に良質な植物の実が含まれているそうです。

気に入ったので次に調査に行ったときは、たくさん買って帰ろうと思っています」

飽くなき好奇心で生物の新たな一面に光を当てる鈴木さん。今後の研究成果も楽しみです。

文:チーム・パスカル 寒竹 泉美

この記事は、東京大学大学院理学研究科 准教授 鈴木康平さんにインタビューして構成しました。

BL17SUにおける軟X線顕微分光測定

「研究成果・トピックス」で紹介された、「深海の岩石内部に生息する微生物の新たな生態の発見」に貢献した走査型蛍光X線顕微鏡(SFXM)による分析は、SPring-8の理研ビームラインBL17SUで実施されました。

現在、BL17SUの総運転時間の約20%が共用利用として開放されており、AブランチにてSFXMの1号機、Bブランチにて光電子顕微鏡(PEEM)の利用を希望することができます。

また1つの課題において両装置の利用を希望して、実験中に使い分ける(ブランチ切り替えが必要)こともできます。

本ビームラインにおける共用課題の募集は年2回で、一般課題のみならず成果占有課題など全ての課題種において申請が可能です。

利用希望者は共用ビームラインと同様に募集期間内に課題申請を行い、採択されることで利用することができます。

BL17SUは、Helical-8アンジュレータを光源とするビームラインであり、軟X線ビームラインでは最も早くSPring-8-IIに向けた挿入光源の更新が行われました。

SFXMは260-2,268 eVに吸収端を持つ元素の分析に利用できます。

SFXMでは、元素分布像を取りながら目的座標でのX線吸収スペクトル(XAS)の測定の実施(顕微分析をしながら分光分析を実施)を基本ルーチンとして試料の分析をしていきます。

試料情報の取得は蛍光X線の検出を主としているため、(i)主要元素のみならず微量元素の検出に有利、(ii)複数元素の同時検出に向いている、(iii)バルク敏感(試料内部の情報を取得可能)であるため取得したデータにて試料の極表面に由来する変質・ダメージ・汚染の影響が少ない、(iv)試料表面のラフネス(粗さ)も50 μm程度であれば許容、(v)チップ状や厚片状試料も試料ホルダーにマウント可能などの利点があります。

今回紹介された研究ではSFXMを用いて、複数元素の蛍光X線マッピングを行い、目的部分から取得した蛍光X線スペクトルおよびXASの解析によって構成元素情報や化学状態を明らかにしたことで、天然試料である海底のチムニーから微生物の痕跡の検出および、その分布の可視化に成功しました。

SFXMでは他にも、目的元素の特定価数ピークでのマッピングを取得してその差異を用いることで化学状態マッピングが行えます。

また、入射X線の偏光を切り替えて元素マッピングやXAS測定を行うことで、偏光依存性測定も実施できます。

本ビームラインは理研ビームラインであるため、理研との共同研究契約を結ぶことで、さらに高空間分解能での測定が実施できるSFXMの2号機や、分析可能視野が広く、よりスループットが高くて分析可能視野と使用可能エネルギー範囲の広いSFXMの3号機も利用できます。

皆様の研究に是非ともお役立てください。

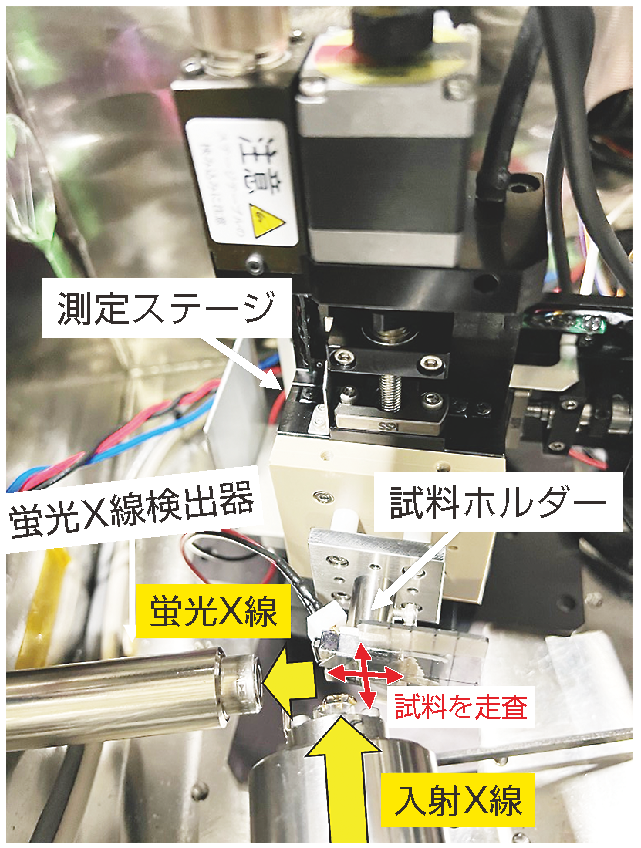

図1 走査型蛍光X線顕微鏡(1号機)の試料ステージ周辺の様子。

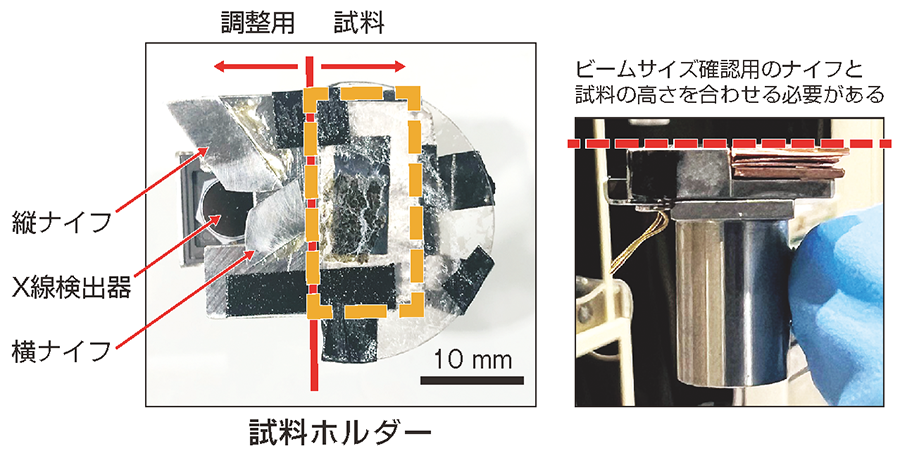

図2 試料ホルダーに試料をマウントした際の様子。試料における測定可能範囲は左図のオレンジ枠で示す10 mm × 20 mmの領域。 試料の高さは右図のようにビームサイズ確認用ナイフと合わせる必要がある。

SPring-8の 利用事例や相談窓口

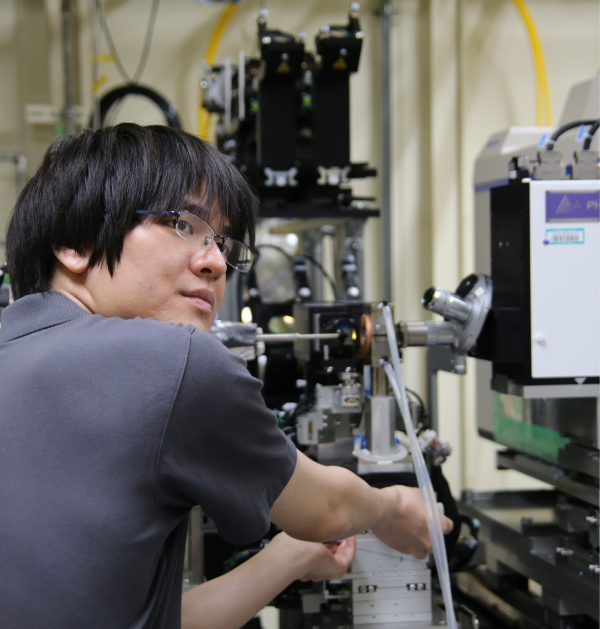

東京大学大学院理学系研究科 D3 坂井さん

火星の中心核(コア)の構造に関する研究をBL10XUで行っています。最新の火星探査では、火星のコアはこれまでの推定よりも密度が小さいことが明らかになりました。 宇宙化学的な証拠から、火星コアには硫黄が多く含まれるとされてきましたが、この探査によりさらに多くの硫黄が存在する可能性が示唆されています。 このような硫黄に富む環境下でどのように硫化鉄が結晶化するのかを、超高圧発生装置ダイヤモンドアンビルセル(DAC)と高温高圧下その場X線回折測定(XRD)を組み合わせて決定しています。

アカデミアに残って研究を続けたいと考えています。 自分の興味に基づいて学問を探求し、まだ誰も知らないことを解明することに大きな魅力を感じています。 しかし、アカデミアでのキャリアを続けることは簡単なことではなく、その時々で柔軟に進路を考えることも大切だと感じています。 いずれの道を進むにしても、自分自身がやりがいを感じ続けられる進路に進みたいと思っています。

プライベートや研究でやってみたいことを教えてください。

旅をしてみたいと考えています。 昨年、フランスのルーヴル美術館やヴェルサイユ宮殿を訪れ、有名な絵画や華麗な宮殿を実際に見る機会がありました。 芸術に詳しくない私でも実物の迫力に圧倒され、知識だけでは得られない感動を味わうことが出来ました。 こうした体験は海外に限らず国内にも多くあると思っています。 最近訪れた犬山城では、美しい景色と歴史に感動し、天守閣に少し興味を持ちました。 他には姫路城も素晴らしかったので、次は松本城にも行ってみたいと考えています。 研究でもプライベートでも、実物に触れて感じる体験を大事にしていきたいと思います。

坂井さんは、『⼤学院⽣提案型課題(⻑期型)』を活用してSPring-8 で研究を進めています。

興味のある学生さんは、『⼤学院⽣提案型課題(⻑期型)』でWEB 検索してみてください。

|

SPring-8秋の学校について

2025年9月7日(日)~10日(水)の日程で、第9回SPring-8秋の学校が開催されます。

SPring-8秋の学校は、放射光科学を担う次世代の人材を育てるためのプログラムです。

秋の学校は、夏の学校と違って放射線業務従事者登録が不要で、学生だけでなく社会人の方も参加できます。

放射光の基本的な仕組みから応用研究、実験方法、データ解析まで学べ、さらに施設見学もできます。

講義や実習の内容は、大学3年生でも十分に理解できるレベルに設定されているため、専門外の方でも安心して参加できます。

これから放射光を使いたいと考えている学生だけでなく社会人の方にとっては良いきっかけに、進路を考えている学生にとっては最適な機会になるでしょう。

もちろん、すでに放射光を使った経験がある方の、さらなる理解を深める参加も大歓迎です!

第8回SPring-8秋の学校における集合写真