SPring-8 NEWS 75号(2014.7月号)

|

目次 研究成果 · トピックス SPring-8の利用をご検討中の皆様へ 行事報告 SPring-8を支える技術·お知らせ |

|

研究成果 · トピックス

ササンガラスのなぞを解く 〜非破壊で見る手法を世界で初めて開発〜

ガラスは古代オリエントで作りだされ、技術がはぐくまれる

ガラスは人類が自然界の物質を化学変化させて作りだした人工素材です。最古の出土例は北メソポタミアから出土したガラス珠で、4千数百年前のもので

す。その製作技術は約3500年前にエジプトに伝わり、やがて地中海周辺の各地に広がりました。

古代オリエントで作られたガラスは「ソーダ石灰ガラス」に分類されます。主成分は60〜70重量%のシリカ(SiO2)で、シリカを低温で溶融させる融剤として10〜20重量%のソーダ、水溶性になるのを防ぐ安定剤として5〜10重量%の石灰(CaO)を含みます。伝統的に、メソポタミアではソーダ源に植物灰を用い、エジプトや東地中海沿岸地域では前10世紀以降、炭酸ナトリウムを主成分とする蒸発岩(天然ソーダ)を使っていました。このソーダ源の違いが、古代ガラスの製作地を判定する大きな手がかりとなっています。

当初、ガラス容器の製作に用いられた「コア技法は、粘土芯に溶けたガラスを巻きつけ、徐冷後に芯をかきだすもので、製作に大変手間がかかりました。紀元前後、現在のシリア周辺で実用化された「吹きガラス技法」はコア技法に比べ器壁を薄くでき、製作時間も大幅に短縮されることから量産が可能になりました。その結果、ローマ帝国領内でガラス容器が普及し、さまざまなガラス容器が作りだされました。この吹きガラス技法は、ローマと対峙していたパルティア王国(前247年頃〜226年)やササン朝ペルシア帝国(226〜651年、図1)など現在のイラク・イラン周辺にあたる東方世界に拡散していきました。

古代ガラスは「寡黙な美人」、科学の目で見つめ直す

「ササンガラス」は、ササン朝ペルシアの領域内で製作されたガラスを指します。シルクロードの交易品として東アジアにまで運ばれています。その代表例となった正倉院蔵の「白瑠璃碗」は、類例が中国で出土していなかったため、「より西方」で製作されたものと、第二次世界大戦前から想定されていました。1959年、東京大学イラク・イラン遺跡調査団の一員であった深井晋司氏は、イラン北部で出土した白瑠璃碗にそっくりな「実物」を発見し、正倉院のガラス容器が「西方起源」であることを明らかにしました。当時、欧米の研究者はササンガラスにまったく関心を払っていなかったので、この発見は大きな反響をもたらしました。

岡山市立オリエント美術館には、そのころ古物市場に流出していた吹きガラス容器が100点以上所蔵されています。困ったことにササンガラスは、同じ時代のローマガラスに用いられた製作技術や器形、装飾技法などを踏襲しており、見た目だけで区別することが困難です。そのため、出土遺跡や層位などの考古学的情報を失ってしまったササンガラスは、「美術品」としてのみ扱わざるをえない状況が続いてきました。

「美術品として飾られてしまった『寡黙な美人』の話に耳を傾けられないだろうか」。同美術館の学芸員を務める四角隆二さんが東京理科大学教授の中井泉さんたちと共同研究を始めたのは、2004年のことでした。

コーニングガラス美術館(アメリカ)のR. H.ブリル博士らの研究によれば、ササン朝が西アジアに君臨した3〜7世紀のガラスはユーフラテス川の東西でソーダ源が異なり、化学組成分析によって容易に区別できることが明らかにされています。ササンガラスは植物灰に起源するマグネシウム(Mg)とカリウム(Ka)に富み、ローマガラスはMg、Kaの含有量が少ないのです。四角さんたちがポータブルタイプの機器を使って非破壊蛍光X線分析*1を行ったところ、岡山市立オリエント美術館のササンガラスはMg、Kaに富んだ「植物灰ガラス」組成であることが確認できました。これは博物館資料について、非破壊でソーダ源を明らかにした初の成果でした。

微量な重元素から製作年代を探る

こうして軽元素に着目した分析によってガラスの製作地を推し量ることができるようになりましたが、その時間的な変遷を調べることはできませんでした。2000年代に入って、ササン朝の都市遺跡ヴェー・アルダシール(現在のバグダッドの南東)から出土したガラス片の分析がイタリアの調査隊によって行われました。この遺跡からは、ササン朝の初期から後期まで、すべての層でガラス片が出土していました。これらを分析した結果、原料のケイ砂(シリカ)に含まれる微量な重元素の割合が時代によって異なることが明らかになりました。これは、ケイ砂の採取地が時代によって変化したためではないかと考えられています。

この研究は画期的なものでしたが、試料を溶解して原子レベルの質量を分析するので、美術品や文化財に適用することはできません。非破壊で、ppm(100万分の1%)レベルの微量な重元素を分析するにはSPring-8の高エネルギーX線が必要になります。

先行研究のもう1つの課題は、ガラス片を分析しているので、器形が分からないことです。そこで、SPring-8での分析にあたっては、組成タイプが異なる可能性が高い2種類のササンガラスが選びだされました。考古学の型式学的見地から、初期ササンガラスと考えられる「突起装飾碗」(表紙の写真)と、後期ササンガラスと考えられる「円形装飾切子碗」などです。

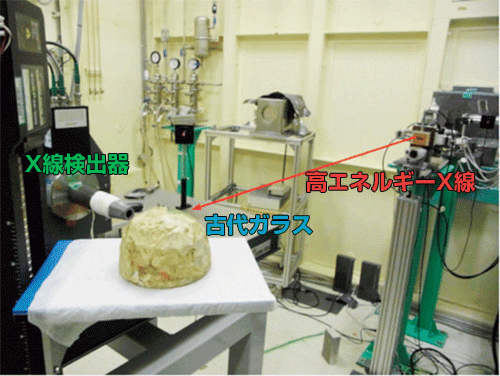

分析は、SPring-8の数多いビ

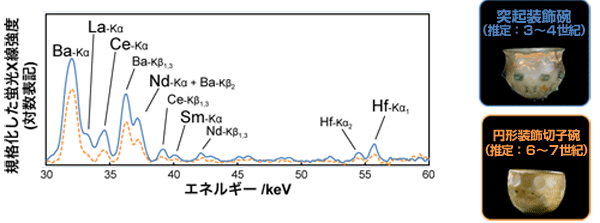

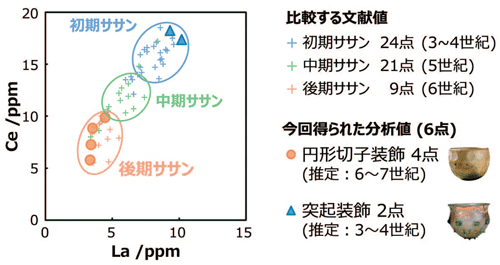

ームラインの中でも最高エネルギーのX線が得られるビームラインBL08Wで行われました(図2)。その結果、2種類のガラス容器から得られたスペクトルは、重元素のピーク強度がはっきり違っていて(図3)、器形の様式によって重元素の組成が異なることを示していました。また、このデータから重元素のセリウム(Ce)とランタン(La)の濃度を算出し、イタリア隊の

データと比較したところ、今回分析した2種類のガラス容器の分析値は、イタリア隊が示した初期ササンと後期ササンの文献値によく対応していることが分かりました(図4)。

「私たちの成果は、考古学が根拠にしてきた型式学的な推定年代を、イタリア隊の文献値と合わせて追認できたこと。それを非破壊で行ったのは世界初です」。

表紙の写真 突起装飾碗

|

図2.SPring-8、ビームラインBL08Wでの測定の様子

|

スペクトルのピークを比べると、突起装飾碗(青線)のほうが円形切子装飾碗(オレンジ線)より強度が大きい。

セリウム(Ce)とランタン(La)の濃度を比較すると、SPring-8での測定値とイタリア隊の文献値がよく対応していることが分かる。突起装飾碗は2点を分析(青の三角)、円形切子装飾碗は4点を分析(オレンジの丸)。

世界の美術品のルーツを解き明かす

放射光を当てて貴重な文化財を非破壊で分析するこの手法は、世界に向けて公表されました。今後、国内の博物館などで所蔵しているササンガラスやそうではないかと言われているガラス工芸品の分析が行われ、実証例が増えてくれば、正倉院の白瑠璃碗がササン朝の所産であることを科学的にも証明できる日が来ることでしょう。

さらに、「大英博物館やルーブル美術館といった海外の博物館で利用してもらえれば、思いもつかなかったものが見えてくるかもしれません」。展示品として黙していた美術品が今、雄弁に語りだそうとしています。

コラム:考古学者と化学者のすばらしい出会い

|

| 岡山市立オリエント美術館のササンガラスを紹介する四角さん |

四角さんと中井さんが出会ったのは、エジプトの発掘現場でした。四角さんは考古学を学ぶ学生、中井さんは出土品の分析に訪れた化学者。2年後、2人は岡山市立オリエント美術館で再会しました。「岡山で学会があり、立ち寄ったんだ」、「あれから僕、岡山に職が決まりまして」「ここにいるんだったら、いっしょに研究を進めないか」。

こうして始まった共同研究。「こんなきっかけがなければ、文系人間の私が、科学の力で考古遺物にアプローチする発想はなかったでしょう。しかも、SPring-8はまるで宇宙ステーションのようなところでした!」と四角さん。SPring-8は異分野をつないで先進的な成果を紡ぎだす格好の場となったのです。

用語解説

*1 蛍光X線分析

元素にX線を照射すると、その元素ごとに異なるエネルギーのX線が生じます。これを「蛍光X線」と呼びます。試料にX線を照

射して、発生した蛍光X線のエネルギーを分析すれば、その試料にどのような元素が含まれているかを知ることができます。こ

れが蛍光X線分析です。

取材・文:サイテック・コミュニケーションズ 福島 佐紀子

この記事は岡山市立オリエント美術館の四角隆二学芸員にインタビューして構成しました。

| 次号研究成果・トピックス予告 |

| リチウムイオン電池の高性能化をめざして 〜負極の皮膜構造を深部まで探る〜(仮題) |

SPring-8の利用をご検討中の皆様へ

蛍光X線分析

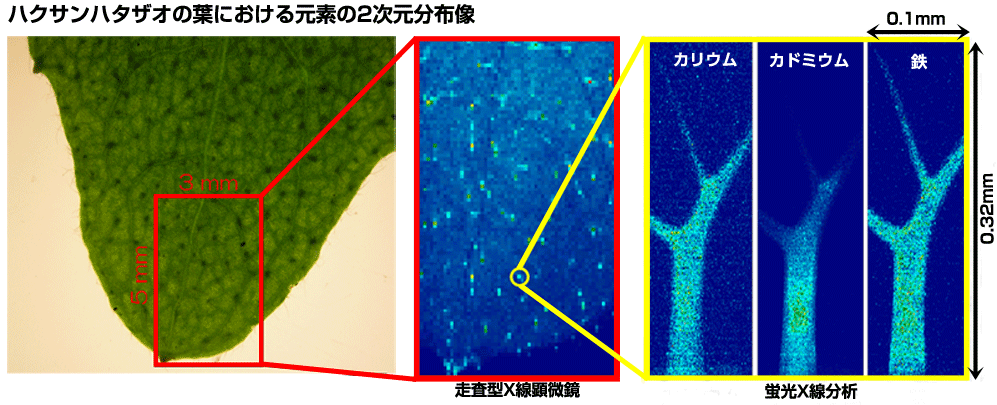

「研究成果・トピックス」の古代ガラスの分析に使用されているのは、蛍光X線分析と呼ばれる手法です。この実験が行われたBL08Wでは、SPring-8の中でも特に高エネルギーのX線を利用して、試料中にある重元素の含有量を調べることができます。他にはBL37XUにおいても、より多種類の元素の分析や、1ミクロン平方以下という非常に小さな領域の元素分析、元素マッピングを行うことも可能です。蛍光X線分析は様々な試料に適用可能な手法であり、生命科学から材料科学、この記事のように考古学や古美術学まで、広い分野で利用されています。実験室の蛍光分析装置よりも感度が高く、大きな試料の持ち込みも可能であるなど、放射光ならではの特長もあります。

SPring-8の利用事例や相談窓口については、こちらをご覧下さい。

普段目にする植物の葉(左図)も走査型X線顕微鏡でみると、元素の2次元マッピング像としてとらえることができます(中図)。点々と分布する部分をより詳しく調べると、実は葉の表面に生えたヒゲのようなものであることがわかり(右図)、かつ様々な元素がその中に分布していることがわかります。

行事報告

2014年度(第22回)SPring-8施設公開

4月27日(日)、第22回SPring-8施設公開を開催しました。当日は好天に恵まれ、過去最高となる8,049名もの方々にご来場いただきました!

SPring-8では、普段は見ることのできない大きな装置や精密な機械に、皆さまとても驚かれているようでした。また、蓄積リング棟内を歩いて一周できる「一周ツアー」も大変人気で、終了時刻を待たずに整理券がすべて出てしまうほどでした。

SACLAでも、通常入ることのできないアンジュレータ部分が公開され、熱心に研究者とお話されている皆さまの姿が印象的でした。また、研究者が作成した大型モニターを使用したゲームも好評でした。

科学講演会も昨年と同様に大変盛況で、講演終了後は多くの質問が飛び交い、科学への関心の高さが現れていました。

さらに、工作や体験イベントは年齢を問わず大人気!どのイベントでも、楽しみながら科学に興味を持っていただけたのではないでしょうか。

来年の施設公開でも、皆さまのご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしています!

SPring-8を支える技術

第8回:フロントエンド

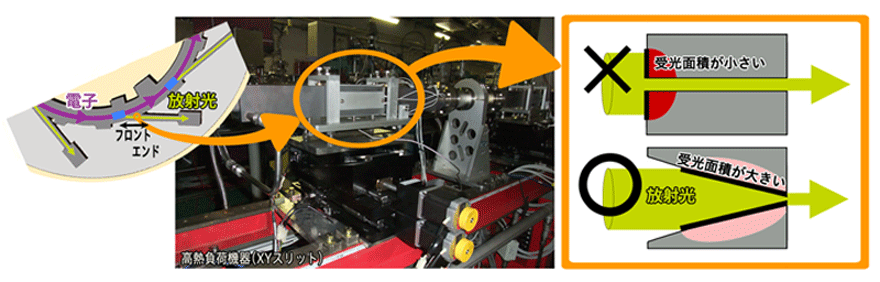

|

| フロントエンド |

ビームラインの先端部に位置するフロントエンドには、挿入光源や偏向電磁石(第1、3回参照)から発せられる放射光のうち、光軸近傍の良質な光だけを安全に実験ラインに導くための様々な装置が並んでいます。中でも、放射光を成形する役割を担った「高熱負荷機器」が重要な鍵を握っています。SPring-8の光が「とても明るい」理由は、光子の束が非常に狭い空間にギュッと詰まっているからですが、これは同時に、強烈な熱の発生源になることを意味しています。フロントエンドの高熱負荷機器にとって問題なのは全体の熱量よりも、単位面積あたりの熱量です。「誰かに足を踏まれた時、それがスレンダーな女性であってもピンヒールのかかとで、だったとしたら・・・」とでも、想像してみて下さい。そのため、単位面積あたりの熱量を減らすために受光面を傾ける設計(先の例に戻ると、ピンヒールをスニーカーに履き替えることに相当)が基本となります。さらに、事前にコンピュータによるシミュレーションで溶けないか?壊れないか?を見極めます。この「熱負荷との戦い」がフロントエンドの最大の使命です。 (光源・光学系部門 高橋 直)

お知らせ

研究者インタビューのお知らせ!

水素と酸素からエネルギーを作り出す燃料電池は、次世代クリーンエネルギーとして期待されています。燃料電池自動車を普及させるために、低コスト化や長寿命、信頼性を確保するため、触媒の働きや劣化の仕組みの解明が求められています。

水素と酸素からエネルギーを作り出す燃料電池は、次世代クリーンエネルギーとして期待されています。燃料電池自動車を普及させるために、低コスト化や長寿命、信頼性を確保するため、触媒の働きや劣化の仕組みの解明が求められています。

SPring-8の放射光を使い、目で直接見ることの出来ない触媒の化学反応の観察について名古屋大学の唯 美津木先生にお話を伺いました。

SPring-8 Channelから、ぜひご覧ください。