ナノの世界に手が届く - 新型X線CTを開発

人の体内を画像化する

テレビのニュースや健康番組などで、人間の脳や内臓の輪切り画像を見かけたことはありませんか。人によっては何かの検診で、実際に自分の体内画像を見たことがあるかもしれません。これらは、いま医療の世界で急速な進歩を遂げている、画像診断と呼ばれるものです。画像診断とは、脳や臓器に直接触れることなく体内の様子を画像化し、がんなどの異常を見つけようというものです。

画像診断にはいくつかの方法があります。がん診断などに使われるポジトロン断層法(PET)、体内の水素原子濃度を画像化する核磁気共鳴画像法(MRI)、そしてSPring-8で開発が行われているX線CT(コンピューター断層撮影:ComputedTomographyの略)です。

測定したX線をコンピューター処理

X線CTは次のような原理で体内を画像化します。体にX線を当てると一部は吸収され、残りは透過します。その透過したX線の量を測定します。ここまではレントゲンと同じです。ただ、これでは奥行き情報が足りません。そこで、試料を回転させつつX線を当てることで、全水平方向からのデータを集め、コンピューター処理して奥行き方向も含めた断面図を再現するのです。

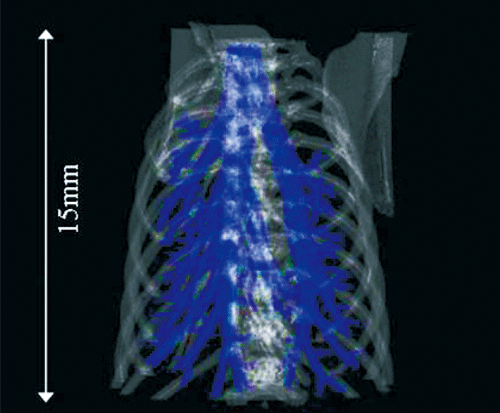

CT画像は通常、白黒の濃淡で表示されます。密度が高い骨などは白っぽく、密度が低い部分は黒っぽくなります。また、断面図を積み上げることで3次元画像を作り出すこともできます(図1)。3次元画像の再現には膨大な計算が必要ですが、コンピューターの性能が上がった現在ではそれが可能になっています。

このX線CTは対象物を壊さず内部を観察できるので、医療分野だけでなく材料開発など様々な場面で使われています。

図1. マウス胸部のX線CT画像。

図1. マウス胸部のX線CT画像。青は気管を、白は骨を示している。(Sera et al. 2004)

X線のゆがみを測る新型CT

SPring-8では、BL20B2、BL20XU、BL47XUの3本のビームラインを使ってX線CTの測定および技術開発をしています。高品質な画像を得るための性能向上や新規手法開発が主な目的のため、医療現場で使われているような大型装置はありません。ビームラインBL20B2のX線CTでは、測定できる試料は最大20mmまでですが、約10μm(マイクロメートル:1μmは100万分の1m)の解像度を持っています。医療で通常使われるCT装置は1画素数百μm程度なので、それに比べれば数十倍もの高い解像度です。

とはいえ、X線CTの性能には限界があります。骨と脂肪のように密度の差が大きいものは見分けられても、例えば一つの臓器における細かい密度の差を見分けるのは困難です。そこでSPring-8では、これまでとは原理の異なる新型X線CTの開発が進められています。それが「位相差X線CT」です。

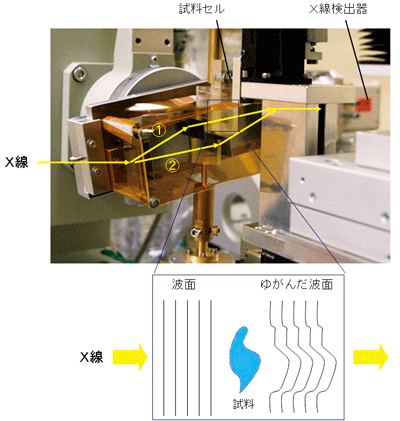

位相差X線CTは、X線が試料を通過したときの波面のゆがみを測定するものです(図2)。波面のゆがみを測定するためには、試料を通過する前のX線の波面がそろっていなければなりません。ですから位相差X線CTには、波面がそろったSPring-8の放射光X線が必須なのです。

図2. 位相差X線CTの原理。

放射光X線を2つに分け、ルート1のX線は水平方向に回転する試料を通過してから検出器に入る。ルート2のX線は空間をそのまま検出器に向かう(上図)。試料に当たったX線は、内部構造に応じて波面がゆがむ(下図)。この波面のゆがみ(位相差)を、ルート2を通ったX線と比較して測定する。ゆがみの大きさが、濃淡となってCT画像に表れる。

ナノスケールを制御

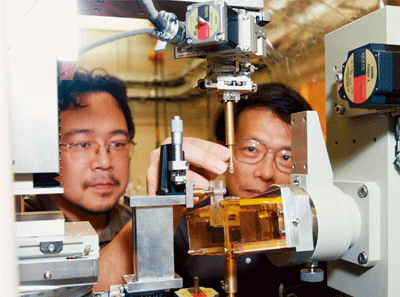

この位相差X 線CTの開発を行っているのは、JASRI利用研究促進部門副部門長の八木直人さんと同研究員の上杉健太朗さんです。SPring-8の利用者からX線CTに求められることは、空間分解能、濃度分解能、時間分解能の向上で、これらの性能は密接に絡み合っています。

空間と濃度についてはこれまで、解像度、試料の密度という言葉を使って説明してきました。八木さんは「一番重要なのは、時間分解能です」と言います。例えば人間の心臓を測定することを考えます。安静時の大人は1秒間に約1回拍動するため、仮に1ショットに1秒かかるとすると、拍動のために画像がぼけてしまいます。

レントゲン撮影のとき息を大きく吸って止めるように、肺であれば動きを止めることができますが、心臓はそうはいきません。そこで「1ショットの時間を短くし、拍動の間隔に合わせて何回も繰り返し測定して鮮明な画像を得ます」と八木さん。そのためにも短時間の撮影が必要ですが、開発を進めた結果、現在はわずか0.02秒の時間幅で画像が得られています。

解像度については、特殊な撮影法を使用することで200nm(ナノメートル:1nmは10億分の1m)まで上がっています。ところが、ここまで細かく見ることができると、別の問題が出てきます。装置は金属などでできていて、金属は1℃上がると10万分の1くらい膨張します。部品に10cmの金属棒があるとすると、1℃の気温上昇で1μm伸びてしまい、200nm(0.2μm)の解像度が意味をなさなくなってしまうのです。

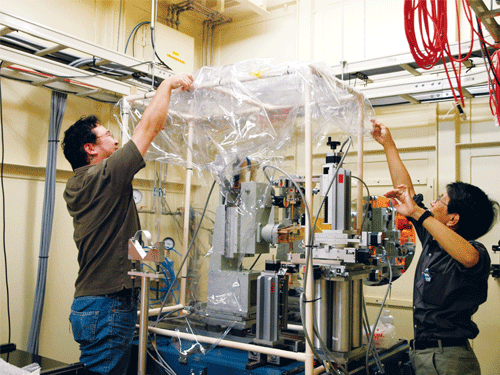

上杉さんは「温度調整には気を遣います。温調装置は気温の上下に敏感なため、実験ハッチ内には置かず、建物全体の空調で穏やかに安定させています」と言います。そして「試験を繰り返してわかったのですが、一番気をつけなければならないのは風。風除けは必須です」と、装置にかかる透明シート(図3)に目をやります。解像度を高くしたため、わずかな風でも画素のピッチ(0.2μm)を超えるほど試料が揺れてしまうのです。

図3. サンプルが揺れないように風除けをセットする。高い解像度を生かすため、風と気温の制御が重要である。

図3. サンプルが揺れないように風除けをセットする。高い解像度を生かすため、風と気温の制御が重要である。どんどん使ってください

これまで医療用途の話を中心にしてきましたが、位相差X線CTについて上杉さんは「人間への応用はすぐにはできません」と言います。大きな試料を解像度良く撮影するのは非常に難しく、今可能なのはPETボトルのキャップくらいの大きさまで。また、現在使われている医療用X線CT装置は医療現場の要求をそれなりに満たしており、位相差X線CTが緊急に必要なわけではありません。材料分野においても、金属や半導体は従来のX線CTで十分です。では、位相差X線CTを何に使うのでしょうか。八木さんは「X線の吸収が少ない、いわゆるソフトマテリアルに有効です」と言います。生体やポリマーなどがそれにあたります。「分子サイズを見ることができるので、病気の原因を探り、薬の開発にも使えるかもしれません」。2人は、様々な研究にこの装置をどんどん使って欲しいと考えています。SPring-8の役割は、様々な分野の研究者の要求に応える技術を提供することです。八木さん、上杉さんが開発した位相差X線CTに今後どのような価値を見いだされるかは、ユーザーの豊かなアイデアにかかっているのです。

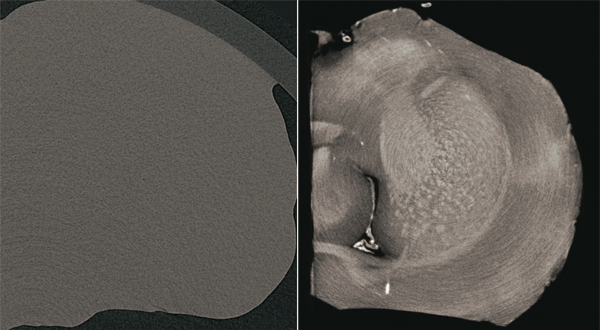

図4. ラット大脳のX線CT画像(西多賀病院・JST-CREST 小野寺宏博士提供)。

図4. ラット大脳のX線CT画像(西多賀病院・JST-CREST 小野寺宏博士提供)。従来のX線CT(左)ではノイズしか見えないが、位相差X線CT(右)では脳の構造がより鮮明に映し出されている。

コラム:いろいろな試料が集まります

位相差X線CTが設置してある医学利用実験施設には、利用者から様々な測定試料が送られてきます。中でも“生もの”は冷蔵庫に保管されています。発泡スチロールの箱を開け、幾重にもなった梱包材を外していくと、中から現れたのはサンプル液に浸かった生体試料。慣れない人には堪こたえますが、医学研究においては欠かすことのできない貴重なサンプルです。

地学出身の上杉さんはもちろん、これまでにこうした試料を見たことがなく、「最初はやっぱりきつかったです」と言います。今でもまだ慣れないようですが、それはそれとして、X線CTの開発を順調に進めています。

位相差X線CTに試料を取り付ける八木さん(右)と上杉さん(左)

位相差X線CTに試料を取り付ける八木さん(右)と上杉さん(左)取材・文:サイテック・コミュニケーションズ 吉戸智明

この記事は、(財)高輝度光科学研究センター利用研究促進部門の八木直人副部門長、同上杉健太朗研究員にインタビューをして構成しました。