始原隕石に含まれるコンドリュールの3次元構造

問い合わせ番号

SOL-0000001444

ビームライン

BL20B2(医学・イメージングI)

学術利用キーワード

| A. 試料 | 無機材料 |

|---|---|

| B. 試料詳細 | 結晶性固体, 非晶質、ガラス, 結晶 |

| C. 手法 | 吸収、及びその二次過程 |

| D. 手法の詳細 | |

| E. 付加的測定条件 | 三次元画像計測(CT等) |

| F. エネルギー領域 | X線(4~40 keV) |

| G. 目的・欲しい情報 | 形態・巨視的構造 |

産業利用キーワード

| 階層1 | 建設, 環境, 化学製品, 工業材料, その他 |

|---|---|

| 階層2 | |

| 階層3 | |

| 階層4 | 亀裂、空隙, 内部構造 |

| 階層5 | イメージング |

分類

A80.90 その他, M60.20 X線CT

利用事例本文

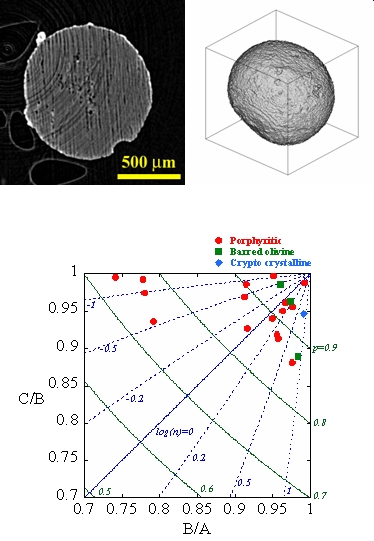

始原的な隕石であるコンドライトには、コンドリュールと呼ばれる主として珪酸塩からなる1mm程度以下の球粒物質が特徴的に含まれています。これは地球物質にはないもので、太陽系形成時の情報をもつと考えられています。その形態や内部構造から、原始太陽系星雲の自由空間中で固体前駆物質がなんらかのプロセスで加熱されて溶融し、それが急冷されたものと考えられています。隕石から取り出したコンドリュールSPring-8のBL20B2において、透過型吸収マイクロトモグラフィーを用いて、その3次元外形と内部構造を調べました。上図の左はCTスライス像の例、右はCT像から求めた外形の鳥瞰図です。

下図はコンドリュール外形を3軸不等楕円体近似して、その軸長(ABC)の比でプロットしたものです(p=C/Aはアスペクト比、n=log(C/B)/log(B/A) でlog(n)0はprolate、log(n)0はoblate形状を表します)。これらの3次元形状やコンドリュールに含まれる空隙や金属鉄の分布は、コンドリュールが溶融時に回転していたことを強く示唆します。回転している液滴の表面張力と遠心力との釣り合いを考えると、50-500 rpsという高速でコンドリュールが回転していたことがわかりました。このような高速回転はコンドリュール形成論に大きな制限を与えます。そのメカニズムとして、衝撃波加熱が有力であることがわかりました。

[ A. Tsuchiyama, R. Shigeyoshi, T. Kawabata, T. Nakano, K. Uesugi and S. Shirono, Lunar Planeary Science XXXIV, 1271 (2003), Fig. 1,

©2003 Lunar and Planetary Institute ]

画像ファイルの出典

原著論文/解説記事

誌名

A. Tsuchiyama, R. Shigeyoshi, T. Kawabata, T. Nakano, K. Uesugi and S. Shirono (2003) Lunar Planet. Sci., XXXIV, 1271.

図番号

測定手法

画像ファイルの出典

図なし

測定準備に必要なおおよその時間

6 シフト

測定装置

| 装置名 | 目的 | 性能 |

|---|---|---|

| X線CT装置 | 物体の内部構造を調べる | 空間分解能で10um程度 |

参考文献

| 文献名 |

|---|

| A. Tsuchiyama, R. Shigeyoshi, T. Kawabata, T. Nakano, K. Uesugi and S. Shirono (2003) Lunar Planet. Sci., XXXIV, 1271. |

関連する手法

アンケート

SPring-8だからできた測定。他の施設では不可能もしくは難しい

本ビームラインの主力装置を使っている

測定の難易度

初心者でもOK

データ解析の難易度

中程度

図に示した全てのデータを取るのにかかったシフト数

4~9シフト