超伝導磁石を用いた極端条件下でのX線磁気円二色性の測定

問い合わせ番号

SOL-0000001605

ビームライン

BL39XU(X線吸収・発光分光)

学術利用キーワード

| A. 試料 | 計測法、装置に関する研究 |

|---|---|

| B. 試料詳細 | 金属・合金, 半導体, 超伝導体, 磁性体, 絶縁体・セラミックス, 結晶性固体, 非晶質、ガラス, 膜 |

| C. 手法 | 吸収、及びその二次過程 |

| D. 手法の詳細 | XAFS, EXAFS, XANES, MCD, LD |

| E. 付加的測定条件 | 偏光(円、楕円), 高圧(DAC), 極低温(< 4 K), 磁場(> 2 T) |

| F. エネルギー領域 | X線(4~40 keV) |

| G. 目的・欲しい情報 | 化学状態, 局所構造, 電子状態、バンド構造, スピン・磁性構造, 相転移 |

産業利用キーワード

| 階層1 | 半導体, 記憶装置 |

|---|---|

| 階層2 | HD、MO |

| 階層3 | 磁性層, 磁気ヘッド, スピンバルブ膜 |

| 階層4 | 局所構造, 電子状態, 磁化, 磁気異方性, 界面磁気構造, 価数, 化学状態 |

| 階層5 | XAFS, XMCD |

分類

A80.12 半導体・電子材料, A80.14 磁性材料, A80.20 金属・構造材料, M40.10 XAFS, M40.30 磁気吸収

利用事例本文

X線磁気円二色性(XMCD)は元素別にしかも電子軌道を選別してその電子状態を調べることのできるユニークな手法です。SPring-8 BL39XU では、ダイヤモンド移相子によって左右円偏光を生成できるため、超伝導磁石による高磁場下でのXMCD測定が可能になりました。

この超伝導磁石は、磁場を最大10 Tまで印加することが可能であり、試料温度も2-300 Kの範囲で制御可能です。この超伝導磁石の導入により、磁場によって強磁性が誘起されるようなメタ磁性転移の研究や、極低温領域で強磁性が発現するような系に対する研究も盛んに行われるようになりました。特に、この高磁場・極低温という試料環境は、ランタノイドやアクチノイドを含むような強磁性化合物には有用であると考えられます。最近では、この超伝導磁石に高圧発生装置ダイヤモンド・アンビル・セル(図1)を組み込み、強磁場・極低温・高圧という極端条件下でのXMCD測定も行われております。

図1:超伝導磁石に据付可能なダイヤモンド・アンビル・セル(設計: 広島大 石松氏)

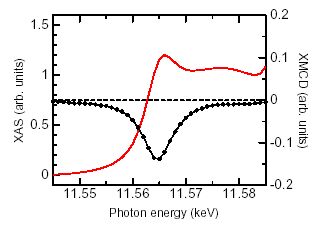

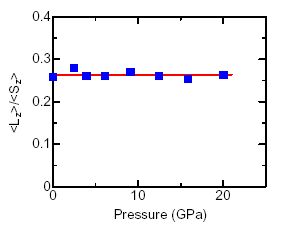

図2に示すのは、FePt規則合金によるPt L3-吸収端での高圧下XMCDスペクトルスペクトルです。磁場H =10 T、圧力P = 20 GPa、室温での測定結果です。また、図3には、XMCDスペクトルを磁気光学総和側に従って解析することで得られたPt 5d電子の軌道磁気モーメントの期待値Lzのスピン磁気モーメントの期待値Szに対する比の圧力依存性を示しております。このように、SPring-8 BL39XUでは高磁場、高圧下、極低温といった極端条件下でのXMCDスペクトルの測定も可能となっています。

図2: FePt規則合金における磁場H = 10 T、圧力P = 20 GPa、室温でのPt L3-吸収端でのXMCDスペクトル。

図3: FePt規則合金におけるPt 5d電子のLz/Szの圧力依存性(H = 10 T)。

画像ファイルの出典

私信等、その他

詳細

広島大学 石松氏から提供

測定手法

XMCDスペクトルは、右回りと左回り円偏光X線の吸収量の差をエネルギーの関数として測定することによって得られます。この例では、Pt L-吸収端(2p軌道から5d軌道への電子励起に対応)でのXMCDスペクトルを測定することによって、主としてPt 5d電子のスピン分極に関する情報が得られます。本装置は、入射X線方向に対して平行または反平行に磁場を印加することができ、また入射X線方向だけでなく、それと90度方向にも窓が設けられているため、透過法および蛍光法による測定が可能です。

図.X線磁気円二色性(XMCD)測定の原理。

画像ファイルの出典

私信等、その他

詳細

鈴木基寛氏により作成

測定準備に必要なおおよその時間

6 時間

測定装置

| 装置名 | 目的 | 性能 |

|---|---|---|

| 10 T 超伝導マグネット | 極端条件下でのX線磁気円二色性の測定 | 最大印加磁場10 T、試料温度 2-300 K |

| 超伝導磁石用ダイヤモンド・アンビル・セル | 高磁場・極低温下での高圧下XMCDの測定 | 圧力範囲 0-30 GPa、透過型 |

参考文献

| 文献名 |

|---|

| 石松直樹、山田真裕、圓山裕、河村直己、第46回 高圧討論会、室蘭工業大学、2P24、2005年10月. |

| S. Uemoto, H. Maruyama, N. Kawamura, S. Uemura, N. Kitamoto, H. Nakao, S. Hara, M. Suzuki, D. Fruchart, and H. Yamazaki, J. Synchrotron Rad. 8, 449 (2001). |

| J. Chaboy, C. Piquer, N. Plugaru, M. Artigas, H. Maruyama, N. Kawamura, and M. Suzuki, J. Appl. Phys. 93, 475 (2003). |

| J. Chaboy, H. Maruyama, N. Kawamura, and M. Suzuki, Phys. Rev. B 69, 014427 (2004). |

| T. Honma, N. Kawamura, M. Suzuki, M. Mizumaki, H. Maruyama, N. Ishimatsu, Y. Inada, and Y. Onuki, J. Physics: Condensed Matter 15, S2171 (2003). |

| J. Chaboy, M. A. Laguna-Marco, M. C. Sanchez, H. Maruyama, N. Kawamura, and M. Suzuki, Phys. Rev. B 69, 134421 (2004). |

| H. Maruyama, N. Ishimatsu, and N. Kawamura, Physica B 351, 328 (2004). |

| Y. Yamamoto, T. Miura, M. Suzuki, N. Kawamura, H. Miyagawa, T. Nakamura, K. Kobayashi, T. Teranishi, and H. Hori, Phys. Rev. Lett. 93, 116801 (2004). |

関連する手法

磁化測定、X線磁気散乱、軟X線領域でのX線磁気円二色性

アンケート

SPring-8だからできた測定。他の施設では不可能もしくは難しい

本ビームラインの主力装置を使っている

ユーザー持ち込み装置を使った

測定の難易度

中程度

データ解析の難易度

中程度

図に示した全てのデータを取るのにかかったシフト数

2~3シフト