Topic 15 極限環境下での新現象、新量子状態の発見

超高圧下や超強磁場下で思わぬ物性変容が!

日常的な空間と比較して極度に状況の異なる環境を極限環境という。超高温や超高圧下の環境も、超強磁場下の環境も極限環境のひとつにほかならない。極限環境下では通常の場合とまるで異なる現象が起こるから、物理化学の専門家たちにとって極限環境下での物性研究は大きな関心の的である。しかし、現実には極限環境を生み出すことも、またそのような環境下で高精度の実験を行なうことも至難の業である。ところがSPring-8のビームラインには超高温、超高圧、超強磁場などを生み出す特殊装置が導入設置されたことで高輝度放射光を用いた極限環境下での先端的物性研究の実践が可能になったのだ。

同一組成の液体が高圧下では異なる様相に変貌!

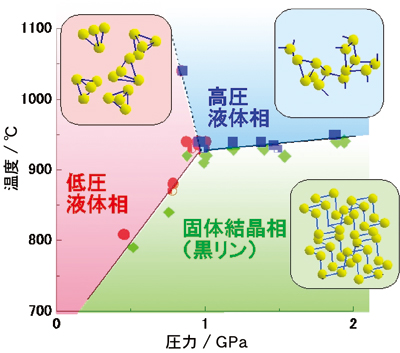

生体を構成する重要元素のひとつリンの結晶には、さまざまな構造のものがある。たとえば、白リンはリン原子4個が正四面体状に結合した分子で構成されているが、黒リンの場合は原子が層状に並んでいる。白リンは44°Cで溶けるが、黒リンは高圧力の下で温度が600°C以上にならないと液化しない。また、溶けた白リンの分子構造は結晶の場合と同じく原子4個が正四面体状に結合したものになっていることが知られているが、溶融した黒リンの分子構造は未知のままだった。そこで日本原子力研究所(現・独立行政法人日本原子力研究開発機構)の片山芳則副主任研究員(現・高密度物質研究グループリーダー)らは、SPring-8の放射光と高温高圧発生装置を組み合わせたX線回折実験を行い、約1000°Cの溶融した黒リンにかける圧力を徐々に高めていくとその構造がどのように変化するかを調べてみた(図1)。

その結果、ほぼ1万気圧ほどの圧力を境にして、それ以上とそれ以下では溶融黒リンのリン原子配列に大きな相違のあることが判明した。低圧の場合はリン原子4個からなる正四面体状の分子が乱雑に並び集まっているが、高圧になるとそのような分子の集合様態は解消され、互いに結合したリン原子のネットワークが長く延びる、いわゆる重合体を形成することが確認された。また、加圧や減圧によって起こる可逆的なこの溶融リンの構造変化は、気圧変化幅が数百気圧というきわめて限られた範囲内で起こり、速いときには数分で変化が終わるばかりか、変化の途中では双方の構造が共存することも観察された。そのため、この変化は、「液体の一次相転移」と呼ばれる特異現象である可能性が高まった。

一次相転移とは、高温高圧下で黒鉛がダイヤモンドに変わるように、ある物質の相が急激な密度変化を伴い、突然別の相に変容することをいう。固体だけでなく液体にも相転移するものがあるとの報告はあったが、過去、実際にその変化の様子を観察した事例はなかった。 この実験により、純液体(溶融体)においても温度や圧力の変化に応じて一次相転移が起こることが初確認され、その研究成果は2000年1月の英科学誌『Nature』に発表された。

次に、片山研究員らはX線透過像撮影法(人体のX線撮影にも類似した手法)とX線吸収測定法を用いて液体リン相転移のさらに詳細な研究を進めた。具体的には1000°C、1万気圧の条件下でX線透過像のビデオ撮影を行い、液体中に球状の高圧相液滴が出現し徐々に成長する過程を観察すると同時に、X線吸収測定により、最終的に形成される高圧相液体の密度が60%も増加することを確認した。これらの実験により、液体リンは、液体として初めて、一次相転移を起こす物質であることが認められた。

世界初のこの成果は、米科学誌『Science』の2004年10月29日号で紹介された。

片山研究員は「この研究は、固体に比べて解明が遅れている液体の構造や相転移の研究に新たな道を切り開くものです。同一組成なのに水と油のように相分離を起こす液体が他にも見つかれば、物質の抽出や運搬技術の開発につながる新たな流体工学が誕生するかもしれません」とその抱負を語っている。

液体の低圧相(低密度相)から高圧相(高密度相)への転移は、1 GPa(ギガパスカル=109 Pa=約1万気圧)・900°C以上の高温という条件下(相境界)で起こる。低圧液体相ではリンの4原子からなる三角錐構造が、高圧液体相では切れ切れになったポリマー構造が主要な構成要素であると考えられる。相境界を境に突然リンの結合構造が変わる。

世界最強の超強磁場下で特殊磁性体電子の観察に成功

一方、東北大学金属材料研究所の野尻浩之教授、東京大学物性研究所の松田康弘准教授らの共同研究グループは、元素ごとの磁性を調べるX線磁気円二色性(XMCD:X-ray Magnetic Circular Dichroism )分光法と呼ばれる方法を用い、地磁気の磁場の約100万倍もある40テスラという従来の磁場強度世界記録を大幅に更新する超強磁場下において、ユウロピウム磁性体(EuNi2 (Si0.82Ge0.18 )2)の電子の性質を調べることに成功した。

電磁波である光が空間を伝播する際に、直交する電場(電位差のある空間)と磁場(磁気の働く空間)双方における振動波成分の合成ベクトル端軌跡が、進行方向に対し垂直な平面上で円となるような光を特に円偏光という。円偏光は、回転方向の違いにより右円偏光(光子スピンの+1に対応)と左円偏光(光子スピンの−1に対応)とに分けられる。「X線磁気円二色性(XMCD)」とは、磁化した物質に円偏光させたX線を照射するときに、右円偏光と左円偏光とでX線の吸収度に差が生じる現象のことをいう。その吸収度の差の大きさは物質の磁化の大きさに比例するため、この現象を利用した分光法が磁性体の研究に用いられている。

物質に含まれるすべての元素には一定のエネルギーをもつX線のみを特に吸収する性質があるが、「吸収端」と呼ばれるその特定エネルギー値の大きさは元素の種類によって異なっている。したがって、XMCD分光測定を行うには、観測したい元素の吸収端エネルギー値に照射するX線のエネルギーを同調させてやればよい。このXMCD分光法は元素の性質、なかでもその磁性的特性の起源となる電子の状態を詳細に調べるのに適している。

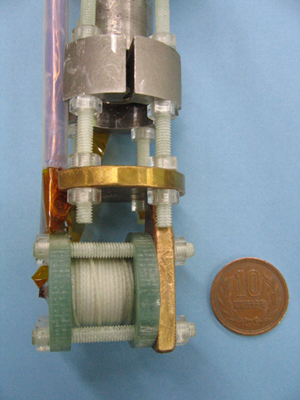

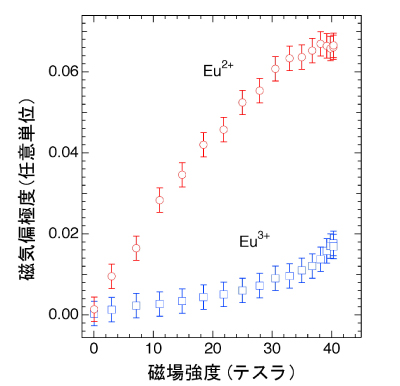

「従来、XMCD分光測定法は強磁性体の研究のみに用いられてきました。強磁性体以外の物質の研究に適した小型の超強力パルス磁場発生装置がなかったからです」と語る野尻教授らは、独自に開発した超小型パルス強磁場発生装置(図2)をSPring-8の高輝度X線と組み合わせる手法をとり、40テスラという驚異的な強磁場下でのユウロピウム磁性体電子の初観測に成功した。ユウロピウムは電子価数の異なる2つの電子状態が量子力学的に(位置も運動量も不確定の渾沌とした状態で)混じり合うことにより、急に強い磁性を示したり、突如磁性を失ったりする奇妙な性質を示す。この2つの超ミクロな現象を個々に選別し、その磁気観測をするのは至難の業だったが、SPring-8でのこの研究により、超強磁場下におけるそれら二様態の磁場応答がまったく異なることが明らかになった(図3)。

この事実は、開発された超強磁場XMCD分光法がさまざまな物質の特異な磁気特性の解明において強力な手法であることを物語っている。「この手法は、新型磁気メモリや磁気センサのための新しい磁気材料の効率的な設計・開発にも大きく貢献するはずです」と野尻教授は今後の展開に期待をかける。

なお、これらの研究業績は、2009年7月28日の米物理学会誌『Physical Review Letters』のオンライン版に掲載され、また、松田准教授は第30回本多記念研究奨励賞を受賞した。

冷凍機の差込器具先端に取り付けられ、実験中は測定試料とともにヘリウム温度まで冷却される。太さ0.7 mmのAgCu線を使用したソレノイドコイル製で、外側をガラス繊維で補強してある。フランジはFRP製。右側は10円硬貨。

Euの異なる電子価数状態(Eu2+、Eu3+)における磁気応答(磁気偏極度)の磁場依存性。2つの電子状態における磁気応答が全く異なる。これまではこの2つを区別することは不可能だったが新たな手法でそれが可能になった。

- 目次に戻る

- 次のページ

電子物性 /機能発現に関わる電子の動きを見る - 前のページ

Topic 14 新規ナノクラスターの構造解明