Topic 14 新規ナノクラスターの構造解明

ナノ粒子化により大変貌する物質の特性

物質というものは細かな粒子にした場合でも、その本質的な特性は変わらないというのが一般的な認識である。特に金属塊や金属化合物の塊などは、それらを微粒子状にしてみてもその磁性や伝導性といった重要な特性には大きな変化はないものだとされてきた。ところがnm(ナノメートル=10-9 m)サイズの超微粒子のレベルになると、バルク(塊状)の場合とはまるで違う予想外の性質を示すものがあることが判明した。集団行動しているときにはうかがい知ることができなかった個人の意外な一面が、単独自由行動に移った途端に表面化するようなものである。この新事実発見に寄与したのもSPring-8の放射光なのだ。

金のナノ粒子に磁性があったとは!

金は自然界で最も安定した金属であり、酸化して錆びることもない。通常、金の融点は1065°Cだが、数nmサイズの粒子になると融点は700°Cくらいまで降下する。化学的に不活性で触媒とは無縁と思われてきた金だが、数nmサイズのクラスターにすると高い触媒活性を示すこともわかってきている。

サイズが微小化すると物質の性質が変わるこの種の現象は一般に「サイズ効果」と呼ばれるが、北陸先端科学技術大学院大学の山本良之助手(現・秋田大学准教授)らが特に着目したのは、普段は反磁性の金のナノ微粒子状態における磁気的特性の変化だった。

「ナノサイズの微粒子には粒子同士で集合体をつくろうとする性質があるので、ナノ粒子個々をそのまま存在させることは難しいのです」と語る山本准教授らは、ナノ粒子の表面をさまざな有機分子で被覆保護する技術を開発し、個々の微粒子が独立かつ安定した状態を維持し続けられるようにした。

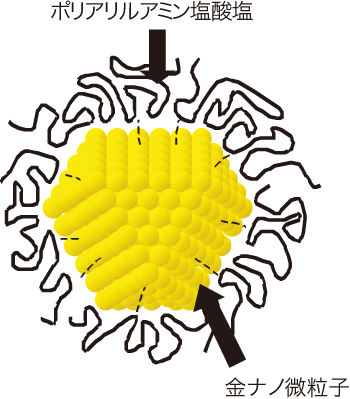

そして次に、この手法を用いてさまざまなサイズの金ナノ微粒子を各種有機分子で被覆安定化し(図1)、高感度磁気センサー(SQUID)でそれらの磁気特性を調べてみた。

すると、極低温下においては、粒径3 nm以下のものになると、金ナノ粒子の場合でも強磁性を帯びるらしいという驚くべき事実が浮上した。

ただ、この高感度磁気センサーによる磁気測定にはひとつ問題があった。試料中の不純物や金ナノ微粒子を包む有機分子の磁気も同時に感知されるので、金ナノ粒子が真に強磁性を帯びていることの立証は難しかった。そのためには、被覆有機分子や不純物元素の影響を排除し、金微粒子のみの磁気的性質を厳密に検証する手法の開発が不可欠であった。

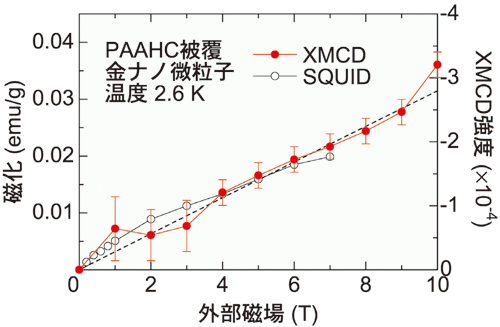

そこで、山本准教授らはSPring-8の磁性材料ビームラインBL39XUにおいてX線磁気円二色性分光法(XMCD、詳細はTopic15を参照)を用い、ポリアリルアミン塩酸塩という一種の有機高分子で被覆した金ナノ微粒子(粒径1.9 nm)の磁性を、温度2.6 K、外部磁場10テスラの条件下で測定した。この金ナノ粒子の磁性のXMCDによる検証実験は、SPring-8の高輝度X線と高精度分光器の併用によって初めて可能になった。

すべての元素には特定エネルギーのX線のみをより多く吸収する性質がある。「吸収端」と呼ばれるその特定エネルギー値の大きさは元素の種類によって異なるので、XMCD分光測定データとSQUID測定データとの相関性を詳しく調べれば、金ナノ粒子に磁性があるかどうかを確認することができる(図2)。そのような検証プロセスを経て確かに金ナノ粒子が磁気を帯びることが立証されたのだ。

「ナノ粒子の場合は含まれる金原子の数が少なくなるので、通常の金に比べ、構成全原子数に対する表面部の原子数の割合が異常に高くなります。それが磁性化の原因だと考えられます」と山本准教授は話している。

金属ナノ粒子の磁性研究促進や、素材として理想的な貴金属合金磁性体ナノ粒子を用いた超高密度記録媒体の開発にもつながるこの研究成果は、2004年9月の米物理学会速報誌『Physical Review Letters』に掲載された。

図1.高分子(ポリアリルアミン塩酸塩)被覆金ナノ微粒子の模式図

(赤丸)とSQUID測定値グラフ(白丸)には、金ナノ粒子が磁化したことを示す相関性が見られる。

全固体電池開発を促すナノ粒子電解質を発見!

電気化学反応を用いた機器類の性能は、電解質(イオン伝導体)によって左右される。鉛蓄電池の電解液(硫酸水溶液)に見るように、一般には液体物質が高いイオン伝導性をもつので、ボタン電池や乾電池などでも液体状態の電解質が用いられている。ただ、その場合には頑丈な金属製パッケージが必要であり、加熱や過充電による電池の異常膨張や爆発などの危険もある。安定性(不揮発性)、安全性(非爆発性)、薄膜加工などの製造加工の容易さといった観点からすると、固体の高イオン伝導性電解質の開発が望まれるのは当然だ。

そのため、固体でありながらも溶液並みのイオン伝導度をもつ「超イオン伝導体」のヨウ化銀(AgI)は、全固体型電池の電解質候補として注目されてきた。

だが、AgIの超イオン伝導性発現温度は147°C以上なので、常温でのAgIの利用は難しく、固体電解質の開発にたどりつくまでには、なお高い障壁があった。

だが、京都大学の北川宏教授(九州大学招聘教授兼任)らの研究グループは、あるとき、「ナノサイズの粒子にしたらうまくいくかもしれない」というひらめきに至った。北川教授らのグループはさっそくそのアイデアを実践に移した。

まず、硝酸銀(AgNO3)、ヨウ化ナトリウム(NaI)、銀イオン伝導性有機ポリマー(PVP:poly-N-vinyl-2-pyrrolidone)の各水溶液を常温常圧下で混合・濾過・乾燥させAgIナノ粒子を合成する方法を開発、さらに、溶液の濃度や混合手順に工夫を加え、10〜40 nmサイズの異なるナノ粒子をつくり分ける技術を確立した。

そして、SPring-8粉末結晶構造解析ビームラインBL02B2の高輝度X線回折測定装置を用い、理化学研究所の高田昌樹主任研究員らとともにAgIナノ粒子のサイズとイオン伝導性との関係を調べた。

その結果、粒子サイズの微小化にともなって超イオン伝導状態への転移開始温度がどんどん低下する事実を発見した。しかも10 nm程度の超微粒子の転移開始温度は通常のAgIのそれに比べて100°C以上も低い40°Cまで下がり、その室温近い低温になるまで超イオン伝導状態が維持されることも明らかになったのだ。

さらに、北川教授らが10 nmサイズの微粒子の温度変化に応じたイオン伝導度を測定してみると、通常状態へ移行後の4°Cという低温においても従来のAgIより10万倍以上高いイオン伝導性を示すことが判明した。

しかも、このナノ粒子は大気中でも安定しており、繰り返し加熱しても高いイオン伝導性を保持し続けた。超イオン伝導体のナノスケールにおけるサイズと相転移温度の関係についての体系的な考察は過去になく、この業績により超イオン伝導体研究における新探究法が拓かれた。

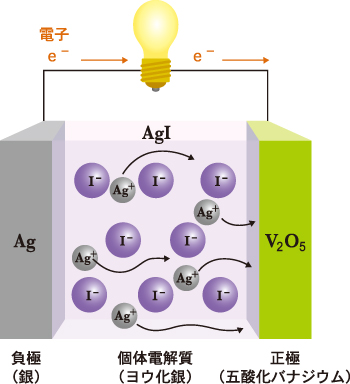

「この研究は完全固体型電池の開発を加速させるでしょう(図3)。無機固体電解質の製造には高温下での焼結が必要でしたが、この超イオン伝導体ナノ粒子は、常温常圧下での溶液混合・濾過・乾燥というごく簡便な方法で製造が可能なので、工業的にも利点が大きいのです」と北川教授は話す。

この成果は、2009年5月17日、英科学誌『Nature Materials』のオンライン版に掲載された。

電極、電解質のすべてが安定した固体材料で構成されるこの理想的な全固体型電池は、液漏れの心配がなく漏電や変形も起きにくい。また、任意の形状への加工も容易だし、固体電解質中をAg+イオンが高速で移動するので、急速な充電・放電も可能である。