レーザーと自由電子レーザーについて

レーザーとは、「誘導放出を利用した光の増幅器または発信器(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)」の頭文字をとって名づけられました。

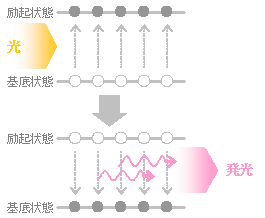

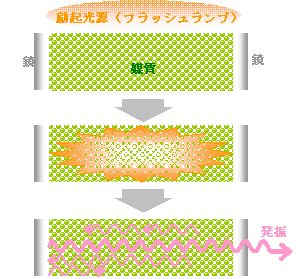

代表的な型のレーザーは、鏡を平行に配置した光の共振器の中にレーザー媒質(原子・分子)を入れ、光や放電により、安定したエネルギー状態(基底状態)にある媒質を励起し、余分なエネルギーを持つ不安定な状態(励起状態)をつくります。励起状態にある媒質原子の数が、基底状態にある媒質原子数を上回る状態を反転分布状態といい、光や放電などの外的作用により反転分布状態をつくります。

媒質原子は励起状態にとどまる時間が限られていて、すぐにより安定した基底状態へ戻ります。このとき媒質原子は、励起状態と基底状態のエネルギー差に等しいエネルギーの電磁波(光)を放出します。自然放出(自発放出)とは異なり、外的作用により励起状態をつくり出し、光の放出を行うことを誘導放出いいます。

誘導放出された光は、平行に配置された鏡の間で反射を繰り返すうちに、他の媒質原子を刺激し光を放出、さらにこの光は他の原子を刺激、光放出、といった、なだれ的現象、増幅作用を生み出します。この増幅作用により、光発振は成長し、レーザー光の出力になります。

媒質の種類により、励起状態や安定状態が異なるため、媒質によって発振される光のエネルギー、すなわち波長が決まります。また、励起状態と安定状態のエネルギーの値は、媒質原子固有の値を示し、自然放出と違って波長幅のきわめてせまい単色光を放出します。また、誘導放出により発せられた光は、共振器により波面がそろえられ、広がり(発散)が少なくなるため、高い指向性を示します。

200 nm以下の短波長領域では、酸素分子による吸収があり空気中を透過させることが難しいことや、共振器として重要な部分である鏡の反射率が小さくなってしまうなどの問題があります。現状、短波長側の光源としては、直接のレーザー発振でエキシマレーザー(F2:158 nm)が代表的なものです。

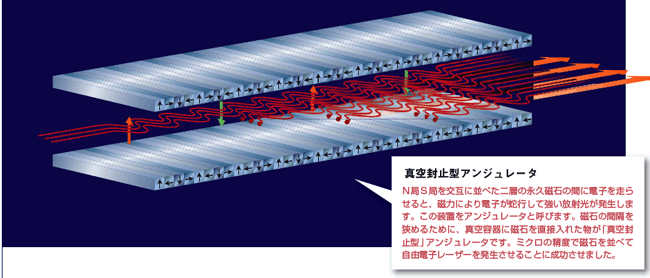

X線自由電子レーザーは、光の速度近くまで加速された電子が軌道変化させることにより生じる放射光を利用したレーザーです。アンジュレータ内の静磁場により周期的に軌道を変えられ、光が発振・増幅します。さらに短い波長領域の光源の確保を目指し、波長60nmのレーザー光の発振を達成しました。