SPring-8 News 14号(2004.5月号)

|

|

研究成果・トピックス

DNAからmRNAへ転写される反応のメカニズムを世界で初めて解明

-分子生物学のセントラルドグマ解明の手がかりをつかむ-

理化学研究所

Dmitry G. Vassylyev

横山 茂之

ウイルスからヒトに至る多くの生物は遺伝子;DNAを持っています。DNAは、主に、生命活動の維持に不可欠な、タンパク質を合成するための設計図として機能しています。DNA上の遺伝情報は、先ず、メッセンジャーRNA(mRNA)と呼ばれる物質へコピーされ、mRNAの情報をもとにタンパク質が作られます。この「DNA→mRNA→タンパク質」という細胞内における遺伝情報の流れは、生命の営みの基本的かつ普遍的な反応であるため、“分子生物学のセントラルドグマ”と呼ばれています。したがって、これらの反応の詳細なメカニズムを解明できれば、生命現象の根本を理解することができます。

DNAからmRNAへ転写される反応のメカニズムを世界で初めて解明

DNAからmRNAへコピーされるステップは「転写」と呼ばれ、遺伝子が働き始めるための最初の段階として重要です。RNAポリメラーゼは、転写反応を直接つかさどっている重要なタンパク質です。RNAポリメラーゼは、まず、プロモーターと呼ばれる、遺伝子の上流に位置する特徴的な部分に結合します。そして、DNA上を下流に向かってスライドしながら、DNAの片方の鎖を鋳型とし、これに対する相補的な塩基;リボヌクレオチド*を順番に一つずつ正確につなげ、mRNAを合成します。

細菌から高等生物に至る多くのRNAポリメラーゼは多数のポリペプチド鎖(マルチサブユニット*)から成る巨大で複雑な構造をしたタンパク質であるのに対し、細菌に感染するウイルスの一種である、T7ファージ由来のRNAポリメラーゼ(T7RNAポリメラーゼ;分子量98 kDa)は単一のポリペプチド鎖から成る、比較的小さな、単純な構造をしたタンパク質です。興味深いことに、両者共に同様のメカニズムで転写反応を行っていることが明らかになってきました。研究グループでは、T7RNAポリメラーゼをモデルとして用い、mRNAが合成されるメカニズムを世界で初めて解明しました。

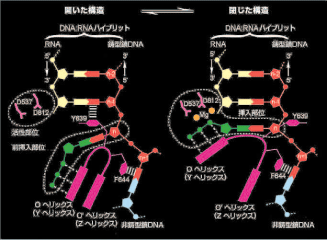

mRNAが合成されるメカニズム

RNAポリメラーゼは、mRNAの構成単位の前駆物質であるリボヌクレオチド三リン酸を認識して加水分解し、RNA分子の末端につなげます。この反応が繰り返されて、mRNAが合成されます。研究グループは、リボヌクレオチドの一つであるATPの非加水分解型疑似物質;α,β-メチレンATP(AMPcPP)*を用い、mRNA合成の途上の状態の構造解析を試みました。先ず、転写反応を反映するようにデザインした18塩基対からなるDNA:RNAハイブリッド分子、AMPcPP、及び、T7RNAポリメラーゼから成る複合体の結晶を単離しました。そして、この複合体の結晶に対し、大型放射光施設SPring-8の理研構造ゲノムビームライン;BL26を用いてX線回折データを収集し、その結果を基に複合体の立体構造を決定しました。SPring-8の高輝度の放射光を用いることによって3.0Å(オングストローム)*(=3.0x10-10メートル)以上という、分解能の高い(精密な)X線回折データを得ることができました。複合体の立体構造を解析した結果、AMPcPPは、DNA:RNAハイブリッド分子上のDNA鎖の相補ヌクレオチドと塩基対を形成し、さらに、T7RNAポリメラーゼ分子上のYヘリックス*と呼ばれる部分に結合していました。興味深いことに、本複合体中のT7RNAポリメラーゼ分子は、非活性型である“開いた”構造(図1の左)をしていました。すなわち、T7RNAポリメラーゼは、活性型である“閉じた”構造(図1の右)へ変化する前に、Yヘリックス;“プレセレクションサイト”で正しいヌクレオチドを識別していると考えられます。一方、T7RNAポリメラーゼは、DNAの複製をつかさどる酵素の一つであるDNAポリメラーゼⅠと構造上の類似点がありますが、DNAポリメラーゼⅠの場合は、活性型である“閉じた”構造に変化した際に正しいヌクレオチド(この場合はDNAの構成単位であるデオキシリボヌクレオチド)が識別されるので、T7RNAポリメラーゼによるRNA合成のメカニズムと異なっています。

T7RNAポリメラーゼ上の“プレセレクションサイト”に相当すると考えられる部分がマルチサブユニット型RNAポリメラーゼ*にも見つかっているので、今回の発見は、生物種を超えた普遍的な転写反応の原子レベルでの理解につながると考えられます。

図1.リボヌクレオチド三リン酸(緑)は、“開いた”構造を持つ非活性型T7RNAポリメラーゼ

図1.リボヌクレオチド三リン酸(緑)は、“開いた”構造を持つ非活性型T7RNAポリメラーゼ分子中のYへリックス部分(赤紫)に結合する(左図)。

その後、T7RNAポリメラーゼは、活性型の“閉じた”構造へと変化し、mRNAを合成する(右図)。

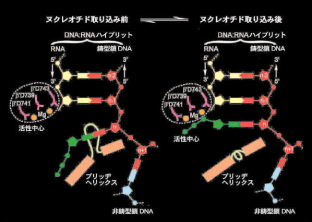

図2.マルチサブユニット型RNAポリメラーゼによるRNA合成のモデル。

図2.マルチサブユニット型RNAポリメラーゼによるRNA合成のモデル。リボヌクレオチド三リン酸(緑)は、先ず、ブリッヂへリックス部分に結合する(左図)。

ブリッヂへリックスの構造変化に伴い、mRNAが合成される(右図)。

今後の展開と応用

DNAからmRNAへの転写反応は、“分子生物学のセントラルドグマ”の最初のステップに相当します。今回、その基本的なメカニズムを原子レベルで明らかにしたことで、普遍的な生命現象の理解が一歩進んだといえます。現在、マルチサブユニット型RNAポリメラーゼを材料にして、さらに知見を深めるよう研究を進めています。

一方、RNAポリメラーゼはすべての生物の生命活動に必須なタンパク質であるため、抗生物質のターゲットになります。本研究で明らかになった立体構造から得られる知見を生かして、真核生物と原核生物のRNAポリメラーゼ構造の微妙な差異に着目し、病原性細菌を含む原核生物のポリメラーゼにだけ特異的に結合する化合物を作ることで抗生物質として利用できる可能性があります。このような新たな抗生物質や活性制御物質の創製といった医療への応用を目指した研究も飛躍的に進展するものと期待されます。

この成果は、米国の科学雑誌『Cell』の2月6日号に掲載されました。〈Temiakov D., et al. ,“Structural basis for substrate selection by T7 RNA polymerase”, Cell 116, 381-391 (2004).〉

本稿をまとめるにあたって、横山構造分子生物研究室 新海暁男先任研究員に大変お世話になりました。この場を借りて感謝いたします。

用語解説

●リボヌクレオチド

RNAの構成単位で、糖成分と塩基成分とから成る。RNAを構成する主な塩基成分は、アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)、ウラシル(U)の四種類である。RNAはこれらのリボヌクレオチドが一本鎖状に重合したポリヌクレオチドである。

●ATP

アデノシン5,-三リン酸の略で、RNAの構成単位の前駆物質の一つ。他の前駆物質として、GTP、CTP、UTPがある。

●オングストローム(Å)

長さの単位で、1オングストロームは1x10-10メートル(=0.1ナノメートル)。タンパク質の立体構造解析においては、解析した構造の分解能を表す単位として用いられ、数字が小さいほどより精度の高い高解像度の立体構造であることを示す。

●へリックス

タンパク質のとる高次構造の1つ。アミノ酸3.6個で1回転するらせん形構造で、アミノ酸1個あたり1.5のすすみをもつ。

●マルチサブユニット型RNAポリメラーゼ

原核細胞のRNAポリメラーゼの多くは、α,β,β,,σ,ωの5種類のサブユニットから成る、分子量約45万のタンパク質。真核細胞のRNAポリメラーゼの多くは、約10種類のサブユニットから成る、さらに複雑な構造を持つ。

行事報告

日米合同放射光ナノテクノロジー研究ワークショップ

平成16年3月15日~17日、ホテルモントレ山王(東京都大田区)において、日米合同放射光ナノテクノロジー研究ワークショップが行われました。このワークショップは、文部科学省による支援のもと、放射光ナノテクノロジー分野における日米共同研究に向けた初動的活動として開催されました。日本側からはSPring-8、Photon Factory(つくば市)といった放射光施設の研究者のほか、カーボンナノチューブで有名な産業技術総合研究所の飯島澄男博士など、米国側からはAdvanced Photon SourceのJ.M.Gibson所長、Center for Nanoscale MaterialsのE. Isaacs所長など、日米両国を代表する研究者にご参加頂きました。プログラムは文部科学省丸山剛司審議官の挨拶に始まり、次いで研究分野別の6セッション、最後に今後の日米研究協力のあり方に関するパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、日米間の研究協力をより一層推進していくことが確認されました。なお、次回のワークショップは米国開催とする方向で検討を進めています。(企画室)

PAL-JASRIシンポジウム

平成16年3月19日、20日の二日間、韓国、浦項市のPohang Accelerator Laboratory(PAL)内にてPAL-JASRIのシンポジウムが開催されました。JASRI、及び理化学研究所から吉良JASRI所長をはじめ、石川、小林(啓)、新竹、鈴木(芳)、高雄、高田、出羽、花木、深見が参加しました。加速器の話題では、花木、高雄がそれぞれ加速器の現状の総括、蓄積リングの軌道安定化についての経緯について報告しました。また、新竹はSASE-FEL計画について報告しました。一方、PAL側からも現状と将来計画について紹介されました。報告会が終了後、ビームラインと加速器別々にPALとJASRIとの間の今後の協力事項について議論がなされました。加速器の話題として、PALでは線型加速器、蓄積リングの軌道安定化が最重要課題であり、是非JASRI に協力してほしいとのコメントがありました。最後に、施設見学、宿舎の手配、送迎等シンポジウム開催にあたり非常に親切に対応していただいたPALの全ての関係者に感謝いたします。(加速器部門)

PAL-JASRIシンポジウム参加者集合写真

PAL-JASRIシンポジウム参加者集合写真行事一覧

●3月10日 第29回理事会・第18回評議員会(神戸)

●3月16日~17日 第1回日米共同放射光ナノテクノロジー研究ワークショップ(東京)

●3月17日 SPring-8研修会「医薬品など有機化合物の粉末回折法を使った構造解析」(東京)

●3月17日~18日 nano tech 2004 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議に出展(東京)

●3月18日 SPring-8ワークショップ「放射光を利用した物性科学の発展と展望」

●3月19日~20日 PAL-JASRIシンポジウム(韓国)

●4月24日 第12回SPring-8施設公開「何回見ても新鮮な驚き それはSPring-8!」

SPring-8 見学者

3月~4月の施設見学者数 2,389名

■主な施設見学者

3月1日 名古屋大学工学部物理工学科量子エネルギー工学コース3年生 32名

3月5日 (社)日本粉体工業技術界 湿式プロセス分科会 20名

3月9日 岡山地区高分子懇談会 20名

3月9日 宇宙航空研究開発機構 2名

3月10日 兵庫教育大学 自然系教育講座化学教室 12名

3月19日 千葉市立千葉高等学校2年生 22名

4月9日 持田製薬株式会社 代表取締役社長、他 6名

SPring-8 Flash

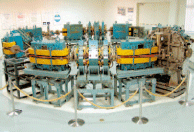

SPring-8放射光普及棟リニューアルオープン

SPring-8放射光普及棟は、約10日間改装工事をしておりましたが、去る3月23日から新しい装いで見学者を迎えております。

リニューアルオープンにあたり、世界最初の光源専用蓄積リングであるSOR-RINGを展示する運びとなりました。SOR-RINGは、数年前に東京大学物性研究所からSPring-8に移送され保管されておりましたが、その記念碑的存在を維持し、加速器装置及び放射光利用研究の歴史について広く知っていただくために、SPring-8放射光普及棟展示ホールに設置されました。かつては日本国内のみならず世界の放射光科学を牽引してきたSOR-RINGが、現在の世界最高レベルの大型放射光施設であるSPring-8に展示されることを記念して、4月14日(水)に展示披露会が開催されました。披露会ではSOR-RING関係者とJASRI職員が集い、佐々木泰三東京大学名誉教授をお迎えして、SOR-RINGの沿革、建設当時のご苦労話や日本の放射光光源進化の歴史についてご講演いただきました。

放射光普及棟は年末年始を除く毎日10時から16時まで開館しており、新しい役割を担ったSOR-RINGの姿をご覧戴くことが出来ます。

|

|

|

普及棟に展示されているSOR-RING

|

SOR-RING展示披露会参加者

|

人事往来

|

発令日付

|

氏名

|

異動内容

|

新

|

旧

|

| H16. 3.31 | 瀬崎 勝二 |

退職

|

施設管理部長 | |

| H16. 3.31 | 寺門 雄一 |

退職

|

経理部長 | |

| H16. 3.31 | 音村 圭一郎 |

退職

|

利用業務部参事(次長待遇) | |

| H16. 4. 1 | 下村 理 |

採用

|

審議役 兼)研究調整部長 |

日本原子力研究所 |

| H16. 4. 1 | 大武 正記 |

採用

|

総務部次長 兼)総務部契約課長 |

日本原子力研究所 |

| H16. 4. 1 | 樋口 尚志 |

採用

|

広報室次長 | 住友電気工業株式会社 |

| H16. 4. 1 | 牧野 明寛 |

採用

|

安全管理室次長 | 核燃料サイクル開発機構 |

|

着任にあたって

|

|

| 審議役兼研究調整部長 下村 理 |

3月一杯で日本原子力研究所放射光科学研究センターを退職し、4月より審議役兼研究調整部長として勤務することになりました。JASRIは4月から研究所と事務部門の乖離をなくして効率的な運営を行うことを目指して体制が改まりました。研究調整部は今回の改革に伴って新たに作られた部で、研究部門と事務部門の繋ぎ役になるところです。SPring-8での成果創出に向けて尽力していくつもりですので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

今後の行事予定

●5月14日 SPring-8ワークショップ「次世代蛍光体と放射光利用-放射光による発光サイト評価-」(東京)(詳細:http://support.spring8.or.jp/closure/flu_040514.html)

●5月30日 相生ペーロン祭り参加(相生)

●6月15日 第30回理事会・第19回評議員会・利用推進協議会総会(神戸)