SPring-8 News 17号(2004.11月号)

|

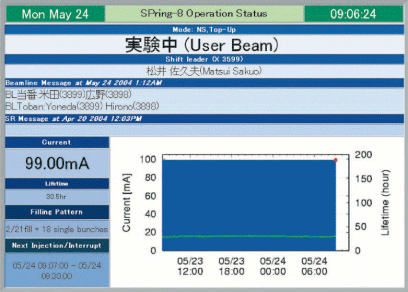

SPring-8運転状況表示画面(トップアップ運転中)

|

研究成果・トピックス

本格的なトップアップ運転が開始されました!

(財)高輝度光科学研究センター

田中 均・木村洋昭

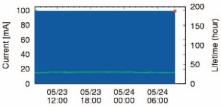

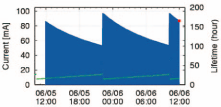

前々回のSPring-8 News(2004. 7 No.15)のSPring-8 Flashでもご紹介したとおり、トップアップ運転が2004年の5月20日のユーザータイムから始まりました。表紙図は、SPring-8に来た人なら誰でも一度は見る運転状況表示画面です。この画面右下のグラフの青い部分が蓄積電流値の変化(スケールは左側)を示しています。この青い部分が一定で、ほとんど長方形になっていることがおわかり頂けるでしょうか。図3のトップアップ運転が始まる前(2003/6/06)のグラフと比べるとその違いは一目瞭然ですね。これがトップアップ運転です。

この電流値が一定になったわけは、蓄積電流値(蓄積電子)が減らなくなったのではありません。絶えず減った分を足しているのです。実際のトップアップ運転は、図4で示すように、1分間隔(注1)で電子を継ぎ足すことで電流値の変化を0.1%以下に保っています。

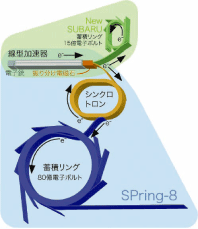

2004年夏前までは、NewSUBARUの定時入射のために1日に数回トップアップ入射が40分程度中断していましたが、2004年秋以降は中断がなくなりました。これは線型加速器から出てきた電子をシンクロトロン(SPring-8蓄積リング用)かNewSUBARUに振り分ける為の電磁石(図1参照)を、わずか10秒で切り替えられるように改造したからです。現在では蓄積リングの1分間隔のトップアップ入射の合間をぬってNewSUBARUに入射ができるようになりました。SPring-8でもいよいよ本格的なトップアップ運転が始まったのです。

トップアップ運転時に実際に利用したユーザーからは、“電流値が一定になるとこんなに実験が楽になるとは思わなかった。本当に素晴らしい!”と続々と賞賛が寄せられています。更には、“どうしてこんなにいいことをさっさとやらなかったのだ”というお叱りのような声もありました。

図1 SPring-8の4つの加速器と電子の流れ

図1 SPring-8の4つの加速器と電子の流れ |

|

|

図2 トップアップ運転中

|

図3 トップアップ運転開始前

|

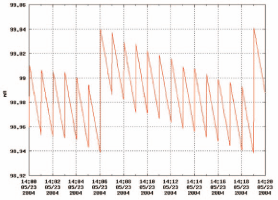

図4 トップアップ入射の様子(縦軸mA)。1分間隔で入射されており、14:06と14:19には2倍の電子が入射されています。

図4 トップアップ入射の様子(縦軸mA)。1分間隔で入射されており、14:06と14:19には2倍の電子が入射されています。電流値の変動が0.1%以内に押さえられている事がわかります。

トップアップ運転時の入射とこれまでの入射(通常入射)の違い

これまで行ってきた12時間又は24時間おきの通常入射を単に1分おきに行っているのがトップアップ運転ではありません。これまでの入射の時には各ビームラインの放射光シャッターを閉じていましたが、トップアップ入射の時このシャッターはもちろん開けています。これは、通常入射時はユーザー実験を中断することが前提だったのですが、トップアップ入射時にはユーザー実験を継続し続けることが前提となることを意味します。つまり入射したことがユーザー(実験)にわからないようにしなければなりません。“電流値が減らない(ちょっと増える)のはわかるがいつ入射されたかはわからない”ように入射する。これは質的にまったく違う入射方法なのです。

理想的なトップアップ運転実現にむけて(注2)

“ユーザーにわからないように入射する”ということは簡単なことではありません。加速器グループでは、様々な技術開発と世界初のアイデアを組み合わせ、問題点を一つ一つ解決していきました。利用系グループも入射時の放射光ビームの振動を定量的に測定したり、SPring-8で行われるたくさんの利用実験に対する影響を調査したりしてきました。そして6年の開発・調整期間を経て、このトップアップ運転のスタートにこぎ着けたのです。今でも、そのための実験システムを組めばもちろん入射の瞬間の振動をとらえることはできます。しかし、ほとんどの利用実験にとってそれは無視できることが確認されています。

夢の運転を実現

“ユーザーにほとんどわからない入射”によるトップアップ運転のメリットは、まず強度が安定した放射光をユーザー実験に供給できるということです。これまで12時間で最大50%程度強度が減衰していたものが0.1%以下の変動になりました。入射のための中断もありません。長時間の連続測定の途中での検出器の設定を変えたりする調整が不要となりました。一度測定系を調整してしまえば、後はサンプルを換えるだけでどんどんデータが取れるようになりました。

もちろん積分電流値(図2、3の青い部分の面積)も大幅にアップしました。再入射直前に蓄積電流値がほぼ半分になっていた(203バンチモードや1/12+10モード時)のが、ずうっと100mAになっているのですから、これは積分電流値が25%程度アップしたことになります。この他に入射前後の中断時間や、入射後に光学素子が定常状態になるまで待っていた時間もいれると、実効積分電流値は合わせて40%程度アップしたことになります。

更にハイブリッドモード運転時に孤立バンチを利用するユーザーは、はるかに大きな恩恵を受けており、例えば核共鳴散乱実験では実質3倍程度実験効率が上がったと報告されています。これは、蓄積電流が大きく減衰の早い孤立バンチを優先的にトップアップ入射しているからで、その為に1分毎に2436のバンチ個々の蓄積電流値を全て測定して、次にどのバンチに入射すれば良いか判断しています。

又、これまで放射光の強度(輝度)を上げるために蓄積電子の密度を上げる工夫をしても、蓄積電流の減衰の方が大きくなってしまい(注3)、その良さが半減していました。しかし、これからは減った分だけトップアップ入射で継ぎ足せば良いのですからその良さを十二分に発揮できます。計画では2005年9月から蓄積電子の密度を現在より大きく(エミッタンスを半分に)できるよう検討しています。アンジュレータを光源とするビームラインでは光の強度が1.3倍程度に向上します。しかし光の強度が蓄積電子密度にあまり依存しない偏向電磁石を光源とするビームラインでは、この様な運転をしても蓄積電流の減衰率の増加によるデメリットしかありませんでした。トップアップ運転ではこのデメリットはなくなるのです。

これからは全てのユーザーが世界一の放射光光源であるSPring-8の恩恵を受けられるようになるでしょう。

●注1

マルチバンチ運転時の蓄積電流の減衰は少ないので、トップアップ入射の間隔は5分です。

●注2

これまでにアメリカのAdvanced Photon Source(APS) とスイスのSwiss Light Source (SLS) でトップアップ運転が実施されています。APSではビームを入射する際に蓄積ビームの振動を引き起こし実験を妨げる、入射したビームが挿入光源の永久磁石にぶつかり磁石の減磁を引き起こす、SLSではビーム入射により孤立バンチの純度が低下するというの問題が残されたまま、トップアップ運転が行われており、SPring-8で今回スタートした“理想的な”トップアップ運転とは質的に異なっています。

●注3

放射光のもとになる電子を狭い空間に集めて高密度状態にすると、電子・電子散乱を増加させ、結果として蓄積電子のビーム寿命を低下させます。

行事報告

第8回放射光の生命科学研究への応用に関する国際会議(BSR2004)

BSR2004 (8th International Conference on Biology and Synchrotron Radiation) は、3年に一度開かれている、放射光の生命科学分野への応用に関する国際会議で、これで8回目となります。今回は、BSR2004組織委員会(委員長月原冨武)の主催、姫路市、JASRI、理研、大阪大学の共催を得て、平成16年9月7日から11日まで、姫路市のイーグレひめじで開催されました。参加者数は285名でした。発表は特別講演が4題、口頭発表はすべてシンポジウム形式で45題、ポスター数は160でした。会議は9月8日のダイゼンホーファー教授(ノーベル賞受賞者)の特別講演で始まりましたが、それに先だって姫路市の石見市長から英語でスピーチがあり、姫路市として今後も国際学会の開催を歓迎したいとのことでした。現在放射光の生命科学への応用範囲は非常に広くなっており、それを反映して構造生物学から医学診断にわたる多彩な研究についての発表と討論が行われました。次回は英国で開催されます。(利用研究促進部門Ⅱ)

あいめっせホール壇上での記念撮影

あいめっせホール壇上での記念撮影SPring-8産業利用報告会

9月7、8日の2日間にわたって、産業用専用ビームライン建設利用共同体(専用ビームラインBL16XU、BL16B2を利用する民間13社の共同体)、兵庫県、及びJASRIの主催によるSPring-8産業利用交流会がSPring-8放射光普及棟で開催されました。昨年までは共同体によるサンビーム研究成果報告会やトライアルユース報告会(JASRI)など、組織ごとに成果報告会を開催していましたが、産業分野の放射光利用者相互の交流や情報交換を促進するために、今年はそれぞれの報告会を同じ時期に開催しました。製薬、電子デバイス、建築資材など広い産業分野での放射光利用の成果が報告されました。また、今回初めて行ったポスターセッションでは、所属する組織の壁を越えて活発な議論が行われました。台風18号による暴風雨にもかかわらず、191人が参加した報告会は盛会のうちに幕をとじました。(利用研究促進部門Ⅰ)

|

|

|

報告会会場のようす

|

ポスターセッションのようす

|

行事一覧

●9月7日~11日 The 8th International Conference on Biology and Synchrotron Radiation BSR2004(姫路)

●9月7日~8日 SPring-8産業利用報告会

●10月18日~19日 第8回SPring-8シンポジウム

SPring-8 見学者

9月~10月の施設見学者数 4,430名

■主な施設見学者

9月14日 群馬県議会保健福祉常任委員会 20名

9月28日 四国警察局科学捜査科 31名

10月8日 日本貿易振興機構 アジア経済研究所 14名

10月15日 (社)日本化学工業協会 20名

SPring-8 Flash

上海放射光施設のビームライン設計に関するワークショップ

上海放射光施設のビームライン設計に関するワークショップが8月24日~26日、SPring-8において開催されました。上海放射光施設は2009年完成予定で、ビームエネルギー3.5 GeV、蓄積電流300 mA、エミッタンス3 nm・radの第三世代放射光施設です。今回、建設協力の一環として、日本放射光学会と建設母体の上海応用物理研究所の共催によりワークショップが企画されました。参加者は50名ほどで、国内から40名近く、上海から12名の参加の他、オーストラリアから3名、インドから1名の参加があり、アジア・オセアニア地域への展開を見せました。会場となった中央管理棟講堂では、講演者と聴衆により間近での活発な議論がおこなわれました。

ワークショップ初日、上海応用物理研究所所長の徐洪傑氏による上海放射光施設の紹介、続いてJ. Boldeman氏によるオーストラリア放射光施設の紹介がおこなわれた後、キーテクノロジーのセッションでは、挿入光源、基幹チャンネル、光学系、制御・インターロック、遮蔽などについて講演と議論がおこなわれました。

初日午後から2日目にかけてのセッションでは、上海側から当初建設予定の7本のビームラインについて、一方日本側からはそれに対応する日本のビームラインについて紹介されました。目的とするサイエンスに対してビームラインの設計が妥当であるかなど、日本の20年以上におよぶ経験と実績にもとづいた議論が展開されました。2日目後半は参加者が、7本のビームラインとキーテクノロジーの8つのサブグループに分かれて、さらに討論を重ねました。

3日目午前、各サブグループから10分ずつのまとめがおこなわれた後、徐氏によるワークショップ総括は、上海放射光施設建設のコンピューターデモ映像でしめくくられました。聴衆がその出来栄えに感心しつつ、2日半のワークショップは成功裏に終わりました。

SPring-8に大型台風襲来

大型台風16号(8月30日)、18号(9月7日)の襲来により、SPring-8では、蓄積リング棟屋根の一部破損、および実験ホール内への雨水の浸水による一部のビームラインエリアの冠水などの被害を受け、みなさまにご心配をおかけいたしました。その後、復旧に努力した結果、応急修理は完了し、当初予定通り9月23日10時からユーザー利用を開始しています。今後、蓄積リング棟屋根の本格的修理を2005年1月以降に行う予定です。

今後の行事予定

●11月14日~16日 The 2nd PICS Workshop on High Energy Spectroscopies in d and f Electron Systems

●11月17日~19日 第3回国際放射光施設安全ワークショップ