SPring-8 NEWS 25号(2006.3月号)

|

ダイオキシン類合成時の銅の化学形態変化

|

研究成果・トピックス

~SPring-8が明かす ごみ焼却でのダイオキシン発生のメカニズム~

ダイオキシンとは

ごみを燃やすと毒性の強いダイオキシンという物質が発生することがあります。日本では1983年にはじめてごみ焼却炉の灰のなかからこの物質が検出されて専門家の間で注目されました。1996年、埼玉県所沢市で産業廃棄物焼却炉からも検出され、住民に大きな不安が広がって社会問題になったことなどをきっかけに、ダイオキシンは大気汚染防止法の指定物質とされました。さらに、2000年には排出基準値が定められて、ごみ焼却炉や製鋼用電気炉などの施設に適用されています。

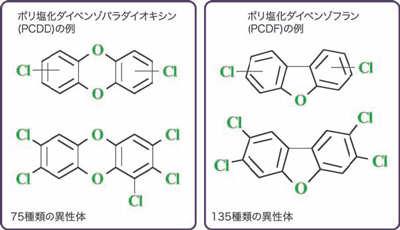

ダイオキシンとはいったいどんな物質なのでしょうか。実はダイオキシンは200種類以上の少しずつ構造の異なる一群の化学物質の総称です。ダイオキシンの仲間は、酸素をはさんだ2個のベンゼン環に塩素が1~8個結合した基本構造をもっています(図1)。骨格の構造と塩素が結合している部位と数によって毒性が異なります。

動物実験で最も毒性が強いとされるのは、ダイオキシン骨格をはさんだ2つのベンゼン環に塩素が2個ずつ結合した2,3,7,8 TCDD(テトラクロロダイベンゾ-p-ダイオキシン)です。人間がつくり出した物質としては最強の毒物と言われています。

2004年、政敵にこの物質を摂取させられたウクライナのユーシェンコ大統領が、クロロアクネと呼ぶ顔面のでき物のために容貌が変わり、世界中がショックを受けました。また1960年代後半、ベトナム戦争中に米軍がダイオキシンの仲間を含む枯葉剤を散布し、これを浴びた人々の子供の間に奇形など多くの被害が生じました。

図1. 代表的なダイオキシン類の化学式。酸素(O)を間にはさんだ2個のベンゼン環(六角形)に塩素(Cl)が結合しています。このほかにも200種類以上あり、その化学式は少しずつ異なります。

図1. 代表的なダイオキシン類の化学式。酸素(O)を間にはさんだ2個のベンゼン環(六角形)に塩素(Cl)が結合しています。このほかにも200種類以上あり、その化学式は少しずつ異なります。ごみ焼却過程でおこる再合成

ごみ焼却炉から排出されるダイオキシンの量は、ここ数年でかなり減少してきました。焼却についての技術的な対策が進んだためです。対策の第1は、ごみを完全燃焼させることです。不完全燃焼で生じた物質に塩素が結合するとダイオキシンが生じるからです。不完全燃焼を避けるため、また発生したダイオキシンを分解するためには長時間の高温処理が必要です。そのためにごみをよく混合して燃え残りを少なくするなどの対策もとられています。しかし、現在の対策では、なお残存するダイオキシンがあります。

それは、ごみの焼却過程で発生する排ガスから再合成されるダイオキシンです。

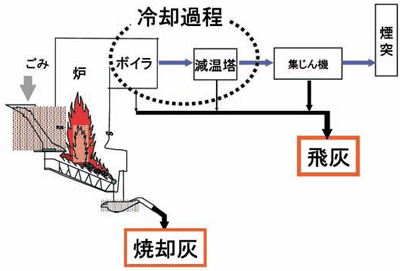

再合成が起こるのはごみ焼却のプロセスのうち、煤塵(ばいじん)を含む排ガスが冷やされる部分(冷却過程)です(図2)。このガスに含まれる「飛灰」と呼ばれる煤塵が再合成に直接関係していることが80年代半ばに明らかになりました。

京都大学大学院工学研究科で都市環境工学を専攻する高岡昌輝助教授は、ごみ焼却炉の冷却過程で生じるダイオキシンの再合成を防止して、排出量を減らす研究を続けてきました。そのためには、なぜ再合成が起こるのか、その仕組みを解明する必要があります。

これまで研究者たちは、飛灰のなかに存在する重金属類、特に銅によって再合成が促進されると考えてきました。ごみのなかに含まれる銅線や銅を含む顔料などが焼却後の飛灰中に残り、ダイオキシンの再合成を助けているらしいのです。

図2. 一般的なごみ焼却炉での焼却プロセス

図2. 一般的なごみ焼却炉での焼却プロセス銅原因説を検証する

実験から推測されていた銅原因説を、高岡助教授は直接確かめたいと模索するうちにSPring-8を使うことを同じ大学の触媒化学を専門とする田中庸裕教授に勧められ、2000年10月から新たな研究に取り組むことになりました。「敷居が高いと少し躊躇していたのですが、よいアドバイザーに恵まれてSPring-8にたどり着きました」と高岡助教授は言います。

それまで多数の研究者が実験してわかっていたのは、

1)飛灰を加熱すると確かにダイオキシン類ができること

2)生成温度は200℃から始まって300~400℃で最大量になること

3)飛灰に含まれる銅のうちでも塩化銅によって最も多く生成すること

でした。

ごみを実際に燃やした時にできる飛灰には様々な物質が含まれており、実際に起こる反応は大へん複雑です。そのため、これまでの分析では標的を絞って組成を単純化した模擬灰をつくって検討する手法がとられてきました。実際の飛灰でどんなことが起こっているかを調べることは難しかったのです。

今回、高岡助教授が行ったSPring-8での実験では、模擬灰ではなく焼却炉から取り出した実際の飛灰を使いました。そして、次の点を解明することをこころみました。

1)実際の飛灰のなかで銅はどんな化合物として存在するか

2)ダイオキシンが生成すると銅はどんな変化をするのか

3)その変化はダイオキシンの生成を説明できるか

4)そこから推測される反応のサイクルはこれまで提案されていたものと一致するか

この4点です。

飛灰中のごく微量の銅がどのような化学状態で存在しているのかを明らかにするには、SPring-8の放射光を使ったX線吸収微細構造解析(X-ray Absorption Fine Structure : XAFS)* による分析が必須でした。SPring-8がこれらの疑問を解き明かしてくれると期待したのです。

SPring-8が明かす再合成のプロセス

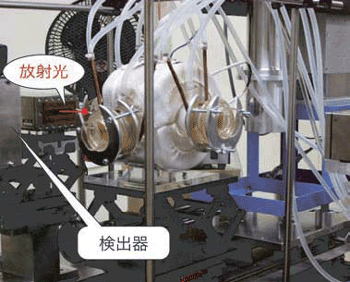

実験はSPring-8のXAFSビームラインBL01B1を使用して行いました。焼却炉から採った飛灰を容器に入れ、容器内の温度やガス雰囲気を実際の焼却炉内とほぼ同じ環境にしたときの銅の変化を調べました(図3)。塩化第二銅(CuCl2)とケイ酸からなる模擬灰についても合わせて検討しました。

温度ごとに得られたスペクトルを標準物質であらかじめ得ていたスペクトルと比較し、どんな銅化合物がどのくらいの割合で存在するかを推定していきます。室温の焼却灰に含まれる銅化合物は、塩化第二銅(CuCl2)と水酸化第二銅(Cu(OH)2)が結びついたアタカマイトが主でした。

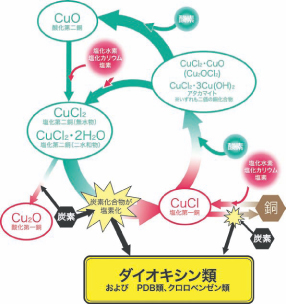

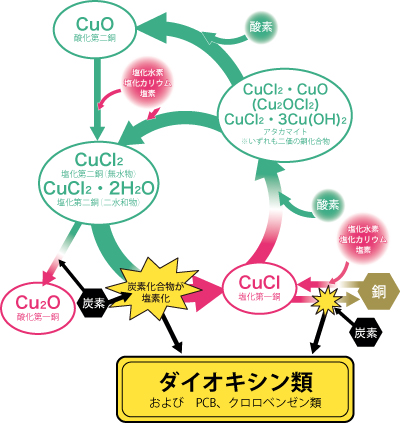

これを加熱すると200℃あたりで銅の還元が始まりました。この温度はダイオキシンが発生し始める温度と一致します。300℃では塩化第一銅(CuCl)がほとんどを占めるようになります。400℃にすると塩化第一銅が減少し、酸化第二銅(CuO)が現れます。温度によって複雑な酸化還元反応が生じていることが見て取れます。銅が還元される過程では酸化的塩素化反応(オキシクロリネーション)が起こり、ススなどの炭素化合物が塩素化されます。こうしてダイオキシンやそれよりやや単純な有機塩素化合物が生成するという、これまでの予想が裏付けられました。模擬灰での観測結果も同様でした。高岡助教授は、飛灰の中で図4のような化学反応サイクルが起こっていると推定しています。

ダイオキシンに関する今後の研究によって、銅の化学変化をガス冷却過程でコントロールしてダイオキシンの発生を抑えることができるようになれば、ごみ処理には画期的な朗報です。「銅以外の重金属による作用を調べることも必要」と、高岡助教授は新たな課題に取り組んでいます。

図3. SPring-8のビームラインでの実験の様子。

図3. SPring-8のビームラインでの実験の様子。中央の白い容器に飛灰を入れ、放射光を照射します。容器中は焼却炉と同じ温度に加熱して測定を行います。

図4. ダイオキシン類合成時の銅の化学形態変化

図4. ダイオキシン類合成時の銅の化学形態変化取材・文:サイテック・コミュニケーションズ

用語解説

●X線吸収微細構造(X-ray Absorption Fine Structure:XAFS)解析

物質に入射するX線のエネルギーを連続的に変化させながら、物質により吸収されるX線量を測定すると、物質中に含まれる元素種に特有なエネルギーで吸収量が急激に増加します。このエネルギーを吸収端、また吸収量の変化の様子を吸収スペクトルと呼びます。吸収端の周りでは、吸収スペクトルに微細な変動が観察されます。これは物質の原子構造を反映しており、X線吸収微細構造(XAFS:ザフス)と呼ばれます。

XAFSの解析は、吸収端の極近傍の領域と、吸収端の上で少し離れた領域の2つに分けて行われます。前者の領域の微細構造をXANES(ゼーンズ:X-ray Absorption Near-edge Structure)、後者のそれをEXAFS(イグザフス:Extended X-ray Absorption Fine Structure)と呼びます。

XANESは、X線吸収原子の電子状態に敏感なため、X線吸収原子の価数や、結合している原子の元素種とその割合などが分かります。

一方、EXAFSは、X線吸収原子から発生した光電子の波と周りの原子で散乱された光電子の波が、強めあったり打ち消しあったりすることで現れるため、X線吸収原子から周りの原子までの距離やその個数(配位数)が分かります。

XAFSは、X線のエネルギーを自由に変化させることにより可能となる放射光ならではの実験技術です。

XAFSや環境分析についてはSPring-8 NEWSのバックナンバーNo.4(SPring-8テクノ「放射光を使って原子間の距離を測る」)No.13(SPring-8テクノ「環境分析への放射光利用」)でも詳しく解説しています。

この記事は、京都大学大学院工学研究科の高岡昌輝氏にインタビューをして構成しました。

行事報告

第19回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウム

第19回日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウムが、2006年1月7日から9日にかけて名古屋大学で開催されました。このシンポジウムは日本放射光学会が主催をし、国内に数多くある放射光関連施設やその利用者団体が共催をしているもので、SPring-8も中心的な役割を担っています。放射光を使った研究は、物理学、化学、生命科学、工学、産業・医学利用など、広範囲に亘っており、それらすべてをカバーした研究成果の報告や情報交換が行える国内で唯一の会議になっています。参加者も年々増加しており、今回は605名の参加がありました。

特別講演や企画講演では、人工衛星に搭載して宇宙の観測をするのに使われているX線望遠鏡の開発に、放射光が役立っている現状が紹介されました。また、X線の散乱を使って物質中の電子の様子を観察したり、元素分析を行う研究についての発表も行われました。SPring-8ではすでに実現して威力を発揮しているトップアップ運転(SPring-8 News No.17で紹介しました)についても、ほかの放射光施設から大きな期待が寄せられました。

今回の会議ではこの号のFlashでご紹介するSPring-8の若手研究員2名のほか、分子科学研究所の初井宇記氏が,学会奨励賞を受賞されました。

前回のシンポジウムから始まった一般の方むけの市民公開講座も好評だったようです。約120名の方たちが、放射光の利用研究に関する3つの講演に耳を傾けました。分子科学研究所の加藤政博教授は放射光の発生方法について、高エネルギー加速器研究機構の若槻壮市教授は放射光を使って生命のなぞに迫る研究について、名古屋大学の田原譲教授は宇宙の研究と放射光の利用のかかわりについて講演されました。内容が難しいとの声もありましたが、聴衆の皆さんは興味を持っておられたようでした。

シンポジウム、ポスターセッション会場で熱心な議論を交わす参加者たち。

シンポジウム、ポスターセッション会場で熱心な議論を交わす参加者たち。実施した行事

● 1月17日SPring-8利用推進協議会研究開発委員会主催 第4回環境評価研究会

この研究会は放射光を利用した分析技術の環境分野への応用を図ることを目的に活動しています。今回はダイオキシンの再合成過程と銅の存在の影響、個々の光触媒粒子の構造解析、電子部品の中の六価クロムの高精度測定技術の開発、XAFS(X線吸収微細構造)法による最新の環境課題への研究結果をご紹介戴きました。XAFS法は微量の試料から非破壊で化学状態、原子配置等のミクロな情報が得られる注目技術の一つといえます。

今後の行事予定

第14回SPring-8施設公開開催のご案内~科学探検!スプリングエイト!~

大型放射光施設SPring-8では科学技術週間参加行事として、第14回SPring-8施設公開~科学探検!スプリングエイト!~を下記の日程で開催します。施設公開では研究所の各施設の公開・見学の他、放射光のおもしろさを知ってもらうべく、放射光に関する展示や科学実験などの催しものや、科学講演会を行います。みなさまのご来場をお待ちしております。

日時:4月23日(日)10:00~16:30(入場15:30まで)

主な実施内容(予定): 施設公開:蓄積リング棟実験ホール、加速器収納部、中央制御室、放射光普及棟、ニュースバル、X線自由電子レーザー(XFEL)試験加速器

※実験ホールでは、公開場所の見学の他、科学実験・実演や工作等のイベントも行います。

科学講演会:(独)理化学研究所 新竹積 先生

「いよいよSPring-8にX線レーザーを建設します!そのしくみは?そして何に使うの?」

(財)高輝度光科学研究センター 二宮利男 先生

「SPring-8-21世紀のシャーロックホームズ-」

問い合わせ先:(財)高輝度光科学研究センター 広報室

(TEL: 0791-58-2785 e-mail: kouhou@spring8.or.jp)

公開内容の詳細は、SPring-8ホームページでお知らせいたします。

SPring-8ホームページ:http://www.spring8.or.jp

SPring-8 Flash

JASRI 山崎裕史副主幹研究員、原子力機構 石井賢司研究員が第10回放射光学会奨励賞を受賞

日本放射光学会奨励賞は放射光科学に関する特に優れた研究成果を表彰するもので、35歳未満の若手研究者に与えられます。今回、SPring-8からJASRI 山崎副主幹研究員と原子力機構 石井研究員の2名がこの奨励賞を見事受賞しました。受賞した成果について、第19回日本放射光学会年会・放射光合同シンポジウムで、「完全結晶を利用したX線コヒーレンスの定量的解析」(山崎氏)、「強相関電子系の共鳴非弾性X線散乱測定」(石井氏)と題した記念講演が行われました。

山崎氏の研究は、X線の波としての性質を最大限に利用して高精度な計測を行うための基礎となるものです。X線は振動しながら空間を伝わります。この振動を上手く使えば、1mmの1/10000000の分解能の測定が可能になります。ただし、広い範囲で同調して振動しているX線が必要です。この同調の程度を表す概念がコヒーレンスです。X線の振動の利用は第三世代放射光の出現によって注目されるようになりましたが、その土台になるコヒーレンス特性についてはほとんど知られていませんでした。山崎氏は、X線光学素子である結晶によってコヒーレンスがどのように変わるかを理論的に解明しました。そのために、どんな入射X線に対しても反射X線を計算できるユニークな理論を開発しました。この理論を基に、振動の記録に役立つX線干渉計の性質を精密に解析し、さらに、結晶による反射を使ってX線のコヒーレンスを解析できることも示しました。これらの業績は、次世代放射光も含めて、今後のコヒーレントX線利用の基盤をなす先駆的なものです。入射するX線のエネルギーを選ぶことで、特定の元素に関わる電子の運動状態を観測する共鳴非弾性散乱は、SPring-8のような第三世代大型放射光源が利用可能となった全く新しい物性研究手法で、近年目覚しい発展を遂げています。石井氏は、この共鳴非弾性X線散乱法を固体物理で重要な問題となっている、高温超伝導体などの酸化物強相関電子系物質、特に巨大磁気抵抗効果や高温超伝導を示す遷移金属酸化物のエネルギーおよび運動量空間での電子励起状態の観測に成功しました。これらの物質では、電子間に強い相互作用が働いているために予想もできない新奇な物性、機能が発現しており、電子励起状態を観測することは電子間相互作用を明らかにする上でも最も重要な物理量です。石井氏の研究は固体物理の中心課題に対して一石を投じたものとなりました。

SPring-8新ホームページの公開

このたび、SPring-8のホームページがリニューアルされました。デザインを一新すると共に、構造も大幅見直しいたしました。SPring-8を知って頂くための一般の方への情報はもとより、利用者の方には、学術研究、産業利用とも、施設を利用していただくために必要な情報を、効率よく提供できることを目指しています。中でも、SPring-8でこれまでに行われた利用実験の数々の事例の中で、代表的な事例を約400件ピックアップして、ご覧頂けるようにいたしました。事例集では、行われた実験事例ごとに、手法、装置、参考文献、問い合わせ番号などの各種情報を付与し、試料、測定方法など多面的にキーワード分類し、ご希望の事例を検索して表示できるようにいたしました。この機会に、新しくなったホームページを訪れて頂きたいと思います。また、ご覧頂いた皆様からのご意見などをお待ちしております。

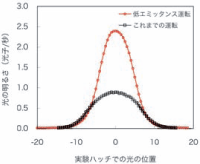

SPring-8の光がさらに3倍明るく

昨年の秋から、SPring-8で利用できる光が3倍も明るくなったことを皆さんご存じでしたか?右の図の実験データは、昨年の夏前(黒□のピーク)に比べて、現在(赤○のピーク)の光の明るさが約3倍になっていることを示しています。これは、SPring-8リングを回っている電子をいままでよりも細く絞ることができるようになったため実現できました。皆さんは、3倍明るくなって何か良いことあるのかなと思っていませんか。40W電球のついた薄暗い部屋で捜し物をしている様を想像して下さい。電球を100Wに変えたら、部屋の隅々までよく見えるようになって、捜し物もすぐ見つかるはずです。

SPring-8の実験でも全く同じ理屈が成り立ちます。明るくなることで同じ測定も短時間で効率的にできるほか、今まで諦めていた実験ができる--信号が弱くノイズに隠れて観測の難しかったものが見える--ようになるのです。利用者からも、こんな事が可能になりましたという嬉しい便りが寄せられています。既に世界最高レベルにあった光が一段とパワーアップした今、SPring-8からどんな実験成果が出てくるのでしょうか。目が離せません。

実験では、光の一番明るいところを使用します

実験では、光の一番明るいところを使用します