SPring-8 NEWS 36号(2008.1月号)

|

供用開始10周年記念号

SPring-8建設から現在まで |

10周年記念企画

理事長に聞く SPring-8 - 10歳のメッセージ

世界一明るい光で見る

|

| 吉良 爽 理事長 (財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |

|

|

「1GeV(10億電子ボルト)アップすれば、世界一の光になります!」

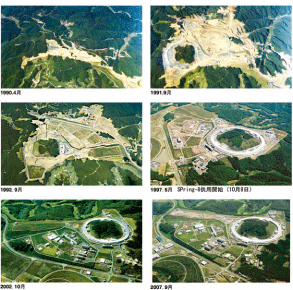

1990年代初め、SPring-8の設計にあたっていた科学者が、こんな提案をしました。当時、ヨーロッパと米国でも大型放射光施設の建設が進んでおり、世界一を目指す科学者の当然の思いでした。放射光*は、発生源となる電子ビームのエネルギーが高いほど、出てくる光の範囲が広がり、波長の短いX線が得られるようになります。目標は8GeV。関係者は放射光施設として世界未踏のこの値を達成する技術的な自信を持っていました。当時の好景気を背景として約1100億円の予算が投じられて、予定より1年以上早い1997年、光を取り出すことに成功し、研究者への光の提供(供用)を開始しました。放射光施設はいわば顕微鏡。明るい(高輝度)X線を使うと、それまで見ることのできなかった原子レベルでの物質の構造や性質、変化を調べることができます。SPring-8は未知の可能性を秘めた、まさに“夢の光”でした。それから10年、SPring-8はこの光を利用した世界一の分析・解析施設へと成長しました(図1)。その間、国公立大学・国立研究機関の法人化や競争的研究資金の拡大など、学術研究の環境も大きく変化しました。このような状況の中、SPring-8はどのように変化してきたか、そして将来に向けてどのようなビジョンを描いているのでしょうか。2004年から施設の運営をリードしてきた吉良爽理事長にお聞きしました。

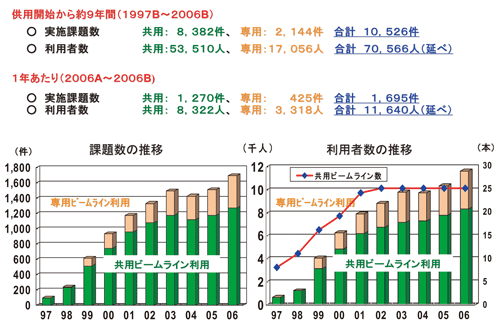

図1.利用状況の推移(利用者数・課題数)

図1.利用状況の推移(利用者数・課題数)産業界の要望にこたえるために

「そもそも行政の目的は、世界最高の施設と、その産業利用でした。しかし最初の5年ぐらい、産業界の利用は遅々としていたのです」。

「その原因は建設側と産業界利用者の意識のズレにあった。SPring-8を設計・製作したのは加速器やX線科学の学術研究者たちでした。これらの研究者たちは、当然、世界一の機械を最高に生かすことが使命だと考え、その努力を最優先しました。一方産業界の利用者はさまざまで、放射光実験技術の熟練者はごく少数でした。SPring-8に対して、身近な測定器のように、ボタンを押すだけで結果が出ることを期待している人が少なくなかったのです。」と吉良理事長。

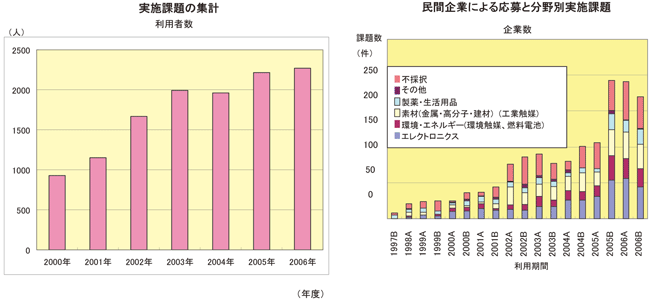

吉良理事長は、産業利用を活性化するための政府の施策を受け、支援方策を改善してきました。まずは、産業界が利用できる時間数を増やすこと。そして、利用指導と技術相談にあたるコーディネーターの増員でした。研究課題の募集は半年に1回行われますが、産業界の多くの利用者には申込書の書き方に慣れていなかったため、コーディネーターが申請書の作成を手伝うこともしばしばだったようです。当初2名だったコーディネーターは9人に増員。ビームラインでの技術支援者も増やしました。さまざまな対策が功を奏し、現在では「初期の産業利用比率5%に対して、20%に向上しました」(図2)。

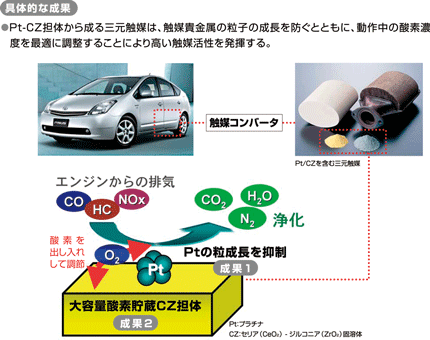

利用に熱心な業種は自動車産業と電子部品業界で、他に材料、製薬、環境・エネルギー業界などが活用しています。利用成果の一例は、自動車の排ガスを浄化する触媒です。SPring-8での実験結果をもとに開発された三元触媒(図3)は、これまで3000万台以上に搭載されているとのことです。最近では、食の安全に関わる微量成分の検出、化粧品の基礎研究(SPring-8News21号『ヘアケア製品開発における新しい「科学の目」』、SPring-8News34号『ツヤがある髪の毛の秘密』)といった新しい分野が加わりました。こうして利用の裾野が広がってくると、社会の一般にも目に見える成果が出てきて、SPring-8に対する一般の親近感が強まりつつあります。

図2.産業利用における利用者数の推移と、分野別の利用比率

図2.産業利用における利用者数の推移と、分野別の利用比率 図3.高性能三元触媒の開発(Pt-CZ単体から成る三元触媒は、触媒貴金属の粒子の成長を防ぐとともに、動作中の酸素濃度を最適に調整することにより高い触媒活性を発揮する。)

図3.高性能三元触媒の開発(Pt-CZ単体から成る三元触媒は、触媒貴金属の粒子の成長を防ぐとともに、動作中の酸素濃度を最適に調整することにより高い触媒活性を発揮する。)学術利用にも評価の目が

社会の注目を浴びている産業利用の話から始めましたが、SPring-8の利用者の80%は、材料科学、地球科学、生命科学、医学、考古学など、さまざまな分野にわたる学術研究者です。

学術利用においては、生命科学とくにタンパク質の構造解析が利用件数で大きな割合を占め、世界的にも中心的に放射光を利用している分野のひとつになっています。生命現象を解き明かし、医薬品開発につながる成果である解析データは『プロテインデータバンク』を介して世界中に提供されています。今やタンパク質の構造解析では放射光による測定が常識となり、ノーベル賞級の研究においても不可欠な装置となっています。また、その構造を決める解析手法は今や確立されつつあり、利用者が試料を送るだけで測定を受け取る委託測定サービスの試みも始まっています。

「表に出ていなくても、科学のインフラとして使われる、そんな時代にすでに入ってきているのを感じます」。

それ以外にも、ナノテクノロジーなどの国の重点プロジェクトには、優先的にビームタイムを割り当てて研究を支援しています。

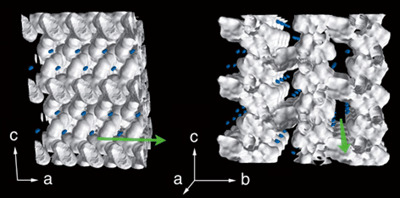

これまでの際立った成果としては、SPring-8の高輝度X線ならではの粉末構造解析があります。「これによって単結晶を作ることなしに分子構造が決定できます。さらにこの手法は、これまでX線では見えないとされてきた水素を見ることを可能にしました。」(図4)。物質によっては単結晶を作るのは非常に困難ですので、それをしなくてもよいこの方法は、学術的にも応用的にも非常に大きな意味があり、これからの発展が期待されます。

しかし、これまでは学術利用の内容については、世界一の施設にふさわしいものかどうかという観点で評価されることがありませんでした。政府や社会の関心の多くは産業利用に向けられていたからです。「産業利用への認知度が高まってきたので、今度は学術利用にも社会の関心が向いてきます」。これは、近年の学術研究そのものの意義に対する関心の高まりにSPring-8としての答えを用意することになります。

学術研究においてもSPring-8が使われたことのない研究テーマが数多くあります。それらの中には放射光の重要な利用や新たな応用の大きな可能性が含まれていると考えられます。そのテーマや研究者をどう受け入れ、研究を実施してゆくかが今後の大きな課題です。SPring-8の運営の基本理念は多様性への対応です。それは、利用される分野の多様性と、利用者が実験技術にどのくらい習熟しているかという多様性。そして、利用者が研究をしたいのか、単に測定結果だけを得たいのかといったニーズの多様性。それぞれに価値観や主張が違いますから、それらを踏まえて運営していかなければならない舵取りの難しさがあります。このためにも、SPring-8の成果はさまざまの学会などを通じて広く公表され、分野の垣根を越えた相互作用を進める努力が必要でしょう。

図4.粉末構造解析による水素原子の検出(多孔性配位高分子の電子密度分布)。青で示されているのが水素原子。

図4.粉末構造解析による水素原子の検出(多孔性配位高分子の電子密度分布)。青で示されているのが水素原子。地元、そして世界との絆

SPring-8は、ドーナツ状の周長1436mのビーム蓄積リングを中心にした広大な施設です。蓄積リングから取り出すビームラインの数は49本(2007年10月30日現在)、そのうちの半数は国費で建設されたもので、残りは国内外の研究機関・大学・企業などが自己資金で建設した専用ラインです。

建設にあたり、兵庫県は土地を提供しているだけでなく、実際の運営にも協力しています。地元の利益を求められることはないのでしょうか?「SPring-8は国内だけではなく世界に向けて開かれた施設。一般の共同利用ビームラインで、地元を優遇することは制度上できません」と吉良理事長。「しかし、兵庫県の持つ専用ビームラインを活用することで、地元の利を生かすことができます」。

世界との関係において、学問の世界では国際協力が常識ですが、産業界の論理は国際競争です。世界戦略に関わる成果も生まれますから、国際協力といって外国の企業に門戸を開放しておいてよいのか、さらに成果に伴う知的財産をどのように保護するかという問題はJASRIだけで対処できることではありません。国の施策として取り組んでいく必要があります。

次の10年に向けた利用

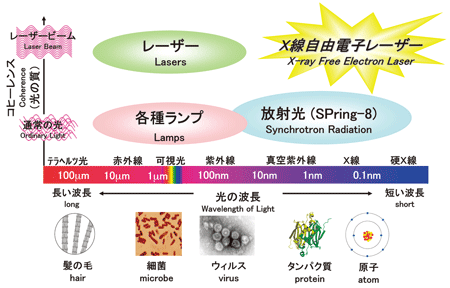

現在SPring-8の敷地内に理化学研究所とJASRIの共同プロジェクトで、X線自由電子レーザー(XFEL)*の建設が進められています(SPring-8News29号「SPring-8の技術で実現するX線自由電子レーザー」)。完成予定は2010年(図5)。SPring-8の10億倍の明るさのX線レーザーが実現します。XFELは、1個のタンパク質分子の構造が見られるほどの性能をもっています。今後の10年を見据えたとき、この超高性能のXFELを使いこなして優れた研究成果をあげることが重要な課題となりつつあります。また、将来はXFELと現在のSPring-8のリングを結合して、リングから取り出すビームの質をさらに向上させる可能性についても検討が行われています。

一方、SPring-8は現在でも世界一の性能を誇っています。さらに利用の効率をあげる方策として、吉良理事長は『複々線方式』を提案します。同じ目的に使えるビームラインが2本あったら、一方は初心者用にして測定方法を特化するなど自動計測化し、もう一方を専門家用にするというものです。もしこれを行うと、現実に対する大きな変革になります。このときに必要になるのが利用者コミュニティーの理解と協力です。

次の10年に向けて、SPring-8は今、「利用者コミュニティーも現実的な要求だけではなく、新たなビジョンを示してほしい」と呼びかけています。

図5.2010年のSPring-8(XFEL完成予想図)

図5.2010年のSPring-8(XFEL完成予想図)制作協力:サイテック・コミュニケーションズ

用語解説

| ●放射光 高エネルギーの電子が磁場で曲げられるときに発生する電磁波。赤外線から硬X線までの波長域にわたり、非常に明るい。SPring-8で得られる放射光の明るさ(輝度)は従来のX線発生装置の1億倍もあり、主に真空紫外線からX線の波長が利用されている。 |

|

| ●X線自由電子レーザー 電子と放射光の相互作用によって発生するレーザーを「自由電子レーザー」といい、それがX線領域にあるものが「X線自由電子レーザー」。レーザーは位相がそろっているので、特定の波長域では放射光よりも輝度が高い。X線自由電子レーザーを実現するため、日本、アメリカ、ヨーロッパがその開発を競っている。 |

行事報告

SPring-8供用開始10周年記念式典

今年は、平成9年10月8日にSPring-8が供用を開始して以来、10年目の年に当たります。その間、SPring-8は常に世界最高性能の大型放射光施設であり続け、多くの科学的・技術的成果を創出してきました。こうした成功を記念して、(独)理化学研究所(理研)と(財)高輝度光科学研究センター(JASRI)では、SPring-8の建設・運営・利用研究等に関係された方々をお招きし、SPring-8の状況を御報告して、皆様の御尽力に篤く御礼申し上げるために、平成19年10月19日午後、ホテル日航姫路にて、「SPring-8供用開始10周年記念式典」を挙行し297名の方々にご出席いただきました。

記念式典では、冒頭、野依良治理研理事長の開会の挨拶に続いて、国を代表して渡海紀三朗文部科学大臣(当日は、林幸秀文部科学審議官が代理で御出席、御挨拶文を代読)、地域を代表して井戸敏三兵庫県知事、学会を代表して金澤一郎日本学術会議会長から御挨拶を頂戴し、SPring-8が今後一層の成長を遂げ、日本の科学技術を牽引し、地域産業を活性化することへの期待が表明されました。式典では、その後、「これまでの歩み」と題して吉良爽JASRI理事長が、「SPring-8の産業利用」と題して永田正之JASRI常務理事が、そして「SPring-8の軌跡」と題して上坪宏道理研特任顧問・JASRI副会長が講演を行い、SPring-8の建設期から今日に至る経緯を概観して、その活発な利用状況、創出された多くの科学的・技術的成果、そして近年著しい伸張を示す産業利用、さらには将来に向けたXFEL計画が紹介されました。最後に、川上哲郎JASRI会長が閉会の挨拶を述べ、式典を終えました。

|

|

|

金澤一郎 日本学術会議会長

|

井戸敏三 兵庫県知事

|

|

|

|

|

式典会場の様子

|

野依良治 理研理事長

|

川上哲郎 JASRI会長

|

SPring-8供用開始10周年記念シンポジウム

10月20日午後からは、SPring-8に程近い兵庫県立先端技術支援センター(CAST)を会場として、「SPring-8供用開始10周年記念シンポジウム」を開催し、239名の参加がありました。

シンポジウムは、第一部「SPring-8の軌跡と将来」、そして第二部「次世代への扉(第二回XFELシンポジウム)」の二部構成で進行しました。第一部は、吉良爽JASRI理事長の開会の辞で幕を開け、冒頭、大竹暁文部科学省研究振興局基礎基研究課長より御挨拶を頂戴しました。続いて、上坪宏道理研特任顧問・高輝度光科学研究センター副会長のSPring-8への多大な業績を永く留める為に、SPring-8キャンパスの中央管理棟にある講堂を、今後、「上坪講堂」と称する旨、お披露目がありました。その後、上坪特任顧問・副会長が「SPring-8とその弛まざる進化(原題:“SPring-8 and its Continuous Evolution”)」という演題で講演しました。また、海外からの来賓として、ラファエル・アベラ博士(パウル・シェラー研究所、スイス)、マリー・ギブソン所長(アドバンスト・フォトン・ソース研究所、アルゴンヌ国立研究所、米国)、ケン・リャン所長(台湾国家同歩輻射研究中心、台湾)が演壇に立ち、今後とも、優れた成果を創出する上で、日・米・欧州の第3世代の大型放射光施設だけでなく、アジア・オセアニアに広がる放射光施設間の連携の重要性が提唱されました。

シンポジウム第二部は、石川哲也放射光科学総合研究センター長(理研播磨研究所)の基調講演「SPring-8に於けるコンパクトX線自由電子レーザー(原題:“CompactX-Ray Free Electron Laser at SPring-8”)」で幕を開け、日本のX線自由電子レーザー計画の特徴が紹介され、X線自由電子レーザーという新しい光が科学技術の発展に大きく貢献することが説明されました。続いて、海外からの来賓として、ジョン・ガレイダ教授(スタンフォード線型加速器センター、米国)、ジェローム・ヘイスティングス博士(スタンフォード線型加速器センター、米国)、そしてヨッヘン・シュナイダー教授(ドイツ放射光施設研究所、ドイツ)が各国で建設の進むX線自由電子レーザーに関して紹介しました。最後に、壽榮松宏仁理研播磨研究所長が閉会の辞を述べ、記念シンポジウムは盛会の内に幕を閉じました。

|

|

|

| 大竹暁 文部科学省研究振興局 基礎基盤研究課長 |

上坪宏道 理研特任顧問・ 高輝度光科学研究センター副会長 |

石川哲也 放射光科学総合研究センター長 (理研 播磨研究所) |

今後の行事予定

●2008年度SPring-8施設公開の日程が決まりました!

2008年4月27日(日) 9:30~16:30(15:30入場終了)

詳細はHPを見てね。