SPring-8 NEWS 47号(2009.11月号)

|

高分解能非弾性散乱ビームライン(BL35XU)

|

研究成果・トピックス

常識は覆される-液体中の横波音波の観測に成功

教科書の常識

高校物理の教科書の「横波と縦波」の項に、次のような記述があります。「横波は固体中しか伝わらない。これは、液体や気体では媒質を横に少しずらしたとき、もとにもどそうとする力がはたらかないからである」 [注1]。

縦波・横波というと、よく耳にするのが地震のP波、S波でしょう。P波は進行方向に密度の変化が伝わる縦波で、S波は進行方向に垂直に揺れる横波です。地震波は普通、震源から上に向かって伝わるので、地表ではP波は縦揺れ、S波は横揺れとして感じられます。

教科書には、さまざまな理論や実験結果に裏付けられた「常識」が書かれています。しかし、広島工業大学の細川伸也准教授はSPring-8を使って、この常識を覆す観測結果を得ることに成功しました。つまり、横波は液体中でも伝わり、媒質を横にずらしたとき元に戻す復元力が働くことがわかったのです。

あるけど見えない

もともと物質の原子構造や電子状態を研究対象としてきた細川准教授が、液体を伝わる横波音波*1に興味を持ち始めたのは、2000年のことでした。米国アルゴンヌ国立研究所の放射光施設APSで、ある実験を行った細川准教授は、その解析データを眺めるうちに、縦波だけでは説明できない「何かがある」ことに気付きました。

これが横波音波のせいではないかと考えた細川准教授は、すぐに理論研究者たちに意見を求めました。すると「横波音波はあるけど、実験では見つかりません。別の影響ではないでしょうか」とあっさり否定されたと言います。

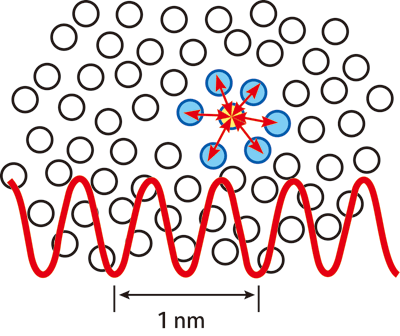

理論家の間では、30年以上も前から横波音波の存在は確実とされていました。液体中では、ナノメートルサイズ(10億分の1m程度)の「かご」状原子集団が固体的性質を持ち(図1)、そのため横波音波が存在できるというのです。しかし2つの理由から、実際には観測できないとも考えられていました。一つは横波音波の強度が非常に小さいから。もう一つは、横波には密度変化がないため、電子密度の変化を使って測定するX線実験では検出できないというものです。

図1. 液体中の「かご」状原子集団の概念図。丸は1個の原子を示す。

図1. 液体中の「かご」状原子集団の概念図。丸は1個の原子を示す。青色部分の中心の原子(黄色)は、まわりを囲まれて身動きが取りづらい状態にあるため、固体的性質を示す。

赤い波はX線の波の模式図。「かご」のサイズに近い波長のX線によって、詳しく調べることができる。

横波の証拠を発見

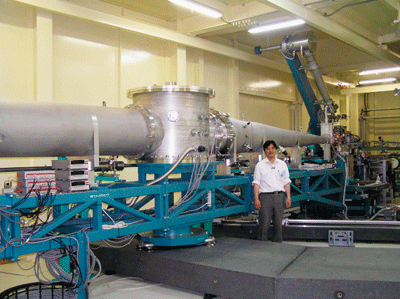

しかし、細川准教授は自分のデータを見る目を信頼し、詳細な測定をすることにしました。2006年、SPring-8のビームラインBL35XUに設置されたX線非弾性散乱スペクトロメーター(図2)を使い、液体ガリウム(Ga)*2の音波を測定しました。

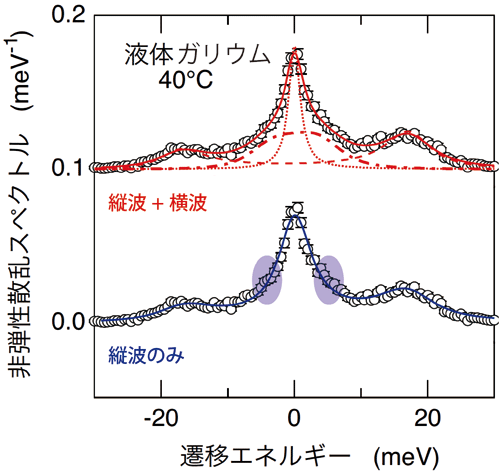

その結果が図3のグラフです。真ん中の高い山の裾野をよく見てください。わずかにふくらんでいるのがわかるでしょうか。これが横波の影響なのです。パッと見ただけではなかなかわかりませんが、細川准教授はこのグラフだけでなく、APSで取得されたもっと精度の低いデータの解析結果からさえも「ふくらみ」を見つけ出したのです。そして詳しい解析により、横波音波は0.5ピコ秒(1ピコ秒は1兆分の1秒)間に0.5nm(ナノメートル:1nmは10億分の1m)だけ存在できることがわかりました。

この成果を生み出すポイントとなった2つの装置があります。一つは、世界最高クラスのX線強度を誇るSPring-8です。この実験はノイズが多く、その影響を減らすのはどれだけ多くのX線を当てられるかにかかっています。細川准教授は「測定は3日にわたって行いましたが、1日目には『あるな』と気付きました。SPring-8さまさまです」と言います。

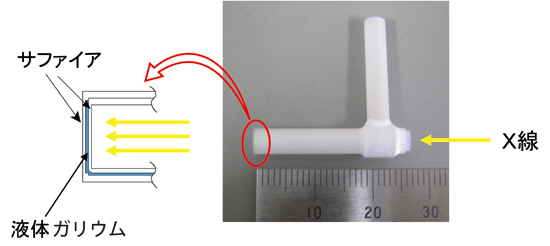

もう一つは液体ガリウムを入れる容器です。ガリウムと全く反応しない人造サファイア容器(図4)は、ダイヤモンド工具などを使って自作しています。これは京都大学の田村剛三郎教授[注2]から引き継がれてきた世界で唯一の技術です。

図2. 全長20mにも及ぶ巨大なX線非弾性散乱スペクトロメーター。

図2. 全長20mにも及ぶ巨大なX線非弾性散乱スペクトロメーター。世界で4つしかない同種の装置の中で、最も高いエネルギー分解能と最も強いX線強度を誇る。

10mのアームは、空気でステージの上に浮かせて最大50°ほど向きを変えることができる。

図3. 液体ガリウムのX線非弾性散乱スペクトル(○)と理論曲線(赤線、青線)。

図3. 液体ガリウムのX線非弾性散乱スペクトル(○)と理論曲線(赤線、青線)。赤い方のグラフには、理論から導かれた縦波音波成分(- - -)、横波音波成分(-・-・)、

準弾性散乱成分(・・・)が書かれ、3つを足したものが理論曲線(赤の実線)となる。

○で形成された実験値と赤の理論曲線が見事に一致している。

青い方は横波音波成分(-・-・)を抜いたもので、真ん中の山の裾野が実験と理論でわずかにずれている。

図4. 人造サファイア容器、X線が当たる部分の液体ガリウムの厚みは50μm(マイクロメートル:1μmは100万分の1m)

図4. 人造サファイア容器、X線が当たる部分の液体ガリウムの厚みは50μm(マイクロメートル:1μmは100万分の1m)苦闘はここから始まる

このデータを得るのに相当な苦労を重ねてきましたが、実は細川准教授の苦闘はここからが本番でした。実験結果を裏付ける理論的な説明ができなければ科学としては不十分。しかも今回は、教科書に載るほどの常識を覆そうというのです。「世の中がこうだ、と思っていることに反論するのは本当に大変です」と細川准教授。

2009年春に論文が受理されましたが、その後も実験結果と理論的裏付けへの疑問が相次ぎ、ずっとその対応に追われていました。そして半年ほど経過した今、ようやく目処がついてきたとのこと。液体中の横波音波の存在は、研究者の間で認められつつあるようです。

ただ、この結果をもって教科書がすぐに書き換わるのかというと、それはまだでしょう。今後たくさんの実験によって、液体中に横波音波が存在する事実を積み重ねていくことで、いずれ新たな一文が書き加えられることになるのかもしれません。

どんどん「ムダ」なことをやる

細川准教授は教育者として、月曜日から木曜日までみっちり1年生の物理などの講義を担当しています。「実験ができるのは金土日の3日間」と苦笑いしますが、不満を言うわけではなく、「与えられた環境でやりくりすることで結果は出る」と前向きに捉えています。

また、研究者として「一見ムダだと思えることでもたくさんやるべきです。それをすることで、逆に研究の要領が良くなるのですから」と言います。この姿勢が、教科書の常識を覆す大発見につながったのかもしれません。「常識を少しずつひっくり返す」醍醐味は、これからも細川准教授の研究を支えていくことでしょう。

コラム:難しいものが好き?

「趣味は物理です、なんていうのはいやですね」と語る細川准教授。休日にはジョギングをしたり、パズルを解いたりしています。もちろん家で何もせず休息をとることもあるそうです。体と頭を動かしてリフレッシュさせ、研究に取り組む準備を整えているのでしょう。

はまっているのは推理小説。とくに内田康夫が好きで、その理由を「日本語が難しいから」と言います。しかも、「半分読んで犯人がわかってしまうような作品を書く作家のものは買わない」。どうやら趣味も仕事も、一筋縄ではいかずに最後までどきどきさせてくれるものに興味があるようです。

取材・文:サイテック・コミュニケーションズ 吉戸智明

用語解説

*1 音波

よく知られるのは人が音として認識する空中を伝わる波のことだが、ここでの意味は、気体、液体、固体に関わらず伝わる波の総称。

*2 ガリウム(Ga)

元素番号31。金属ながら融点が29.8℃と低いのが特徴。実験は40℃で行った。

[注1]高等学校「物理Ⅰ」(数研出版)より引用。

[注2]SPring-8 NEWS 35号の研究成果・トピックス「SPring-8で水銀が金属から絶縁体に変わる瞬間を観測」参照。

この記事は、広島工業大学工学部の細川伸也准教授にインタビューをして構成しました。

SPring-8 Flash

SPring-8を使った研究の受賞情報!

日本金属学会論文賞をSPring-8関係者及びユーザーのグループが受賞しました。

「日本金属学会論文賞」は日本金属学会会報に掲載された論文中、過去3ヵ年の論文について、学術上または技術上特に優秀な論文でかつその分野の進歩発展に顕著な貢献した論文に対し表彰しています。

受賞者:松下 智裕 財団法人高輝度光科学研究センター 制御・情報部門 主幹研究員

郭 方准 財団法人高輝度光科学研究センター 産業利用推進室 研究員(当時・現中国科学院)

大門 寛 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授

松井 文彦 奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 助教

安居院あかね 独立行政法人日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 X線量子構造研究グループ 副主任研究員

受賞内容:「光電子ホログラフィーと立体原子写真法による原子配列の観測」

|

| 左から松井助教、郭研究員、 松下研究員、大門教授 |

松下氏らの研究グループは、放射光軟X線と二次元表示型分析器を組み合わせた実験手法を研究し、立体原子写真法及び原子分解能を持つ光電子ホログラフィーを可能にしました。いままでの原子配列の測定法では、結晶中に含まれる不純物や表面の吸着子など、特定の原子の周囲の原子配列を立体的に測定することは難しいとされていました。開発された方法では、結晶に軟X線を照射して放出された光電子の角度分布を、二次元表示型分析器を使って撮影します。その写真には光電子を放出した原子の周囲の原子配列の情報が写っています。立体原子写真法では、円偏光の軟X線を利用し、右回りの光と左回りの光で2枚の写真を撮影します。これを左右それぞれの目で見ると、原子が立体的に飛び出して見えます。一方、この写真の中には原子配列に関する干渉縞も同時に記録されており、ホログラムとして扱うことができます。これを計算処理すると、より高精度に立体的な原子配列が得られます。松下氏は計算処理法についても開発を行い、一枚の光電子ホログラムから立体原子配列を再生することに成功しました。開発されたこれらの方法は、半導体の不純物の原子構造の決定や、触媒の初期吸着過程などの研究に威力を発揮しつつあります。今後、希薄な不純物などの測定のために、SPring-8での高輝度な光がますます重要になります。(制御・情報部門)

IDMPC2009ポスター賞を広島大学の岡田聖香研究員が受賞しました。

受賞者:岡田 聖香 広島大学大学院総合科学研究科(JST彦坂プロジェクト)博士研究員

受賞内容:「X-ray study of crystallization of isotactic polypropylene under elongational strain rate」

|

| IDMPC 2009ポスター発表会場にて 岡田聖香研究員(左)、 彦坂正道特任教授(右) |

2009年8月中旬に上海で開催された2009 International Discussion Meeting on Polymer Crystallizationにて、岡田研究員がポスター賞を受賞しました。岡田研究員らは、自動車、建築資材等広範な用途で使用されているポリプロピレン(PP)の高性能化に取り組み、PP過冷却融液の伸張結晶化挙動をSPring-8のBL40B2ビームラインを利用した小角X線散乱測定により検討しました。その結果、伸長ひずみ速度が臨界値を超える条件で結晶化させた際に「ナノ配向結晶体(NOC)」が生成することを発見しました。NOCシートは、従来の高分子シートと比較して、高い引張破壊強度、優れた耐熱性を示します。本研究の成果は、プラスチック材料の超高性能化を実現する新規結晶化技術として、今後の応用・発展が期待されています。(利用研究促進部門)

平成21年度日本高圧力学会賞を愛媛大学の入舩センター長が、同奨励賞を日本原子力研究開発機構の齋藤研究員が受賞しました。

|

| 右が入舩センター長、 左が齋藤研究員 |

受賞者:入舩 徹男 愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター センター長

受賞内容:「先端的な超高圧高温実験技術の開拓とそれを用いた地球深部の物質科学的研究」

受賞者:齋藤 寛之 独立行政法人日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 放射光高密度物質科学研究グループ

受賞内容:「マルチアンビルプレスを用いた新規機能材料の高温高圧合成」

(利用研究促進部門)

国際高圧力科学技術協会Jamieson賞を愛媛大学の桑山助教が受賞しました。

受賞者:桑山 靖弘 愛媛大学 地球深部ダイナミクス研究センター 助教

受賞内容:「ダイヤモンドアンビル装置を用いた超高圧地球科学分野における研究」

(利用研究促進部門)

行事報告

サイエンス・サマーキャンプ2009

今年で12回目となった「高校生のためのサイエンス・サマーキャンプ2009」が8月11日~13日の3日間開催されました。このイベントでは、参加者が体験実習や研究者との交流を通して、放射光を中心とする科学技術分野への理解を深め、関心を高めるための支援を目的としており、今年度は兵庫県内の高校生20名が参加しました。

初日は、SPring-8の施設見学に続いて、理化学研究所の米倉功治准主任研究員による「放射光、電子顕微鏡で生命の不思議を“見る”」と題した講演が行われ、細菌のべん毛の原子レベルの構造に関する最先端の研究内容を聴きました。その後食堂での夕食を経て、研究交流施設に場所を移して交流会を行いました。交流会では、研究者と生徒に加えて、生徒間の交流も深めることができました。

2日目は「光でさぐるナノの世界」「タンパク質のはたらきを調べよう」「光通信の仕組みを調べる」「光や音の不思議な振る舞い」の4つのテーマに分かれ、朝から夕方まで実習を行いました。この実習では体験するだけでなく、実習で得られた結果をまとめ、発表することにも重点が置かれています。熱心に取り組むあまり、日付が変わる時刻まで続いたグループもありました。

3日目は実習のまとめと発表を行いました。聴衆からは難しい質問も投げかけられましたが、そこには生徒たちの一生懸命説明しようとする姿勢がありました。写真にもあるように、3日間の実習を無事終えた充実感のある笑顔がとても印象的でした。(広報室)

SPring-8シンポジウム・SPring-8産業利用報告会合同カンファレンス

2009年9月3日、4日の両日、東京ステーションコンファレンスにおいて(独)理化学研究所、(財)高輝度光科学研究センター、産業用専用ビームライン建設利用共同体、(財)ひょうご科学技術協会、SPring-8利用者懇談会の主催、SPring-8利用推進協議会の共催、蛋白質構造解コンソーシアムの協賛により、SPring-8シンポジウム・SPring-8産業利用報告会合同カンファレンスが開催されました。

SPring-8シンポジウムと産業利用報告会は、昨年まで別々に開催されていましたが、今年は産学官の連携を図り、SPring-8の学術利用と産業利用の融合を目的として、合同で開催することとなりました。参加者は合計で424名でした。オープニング・セッションでは御来賓の磯田文雄文部科学省研究振興局長から御挨拶を頂きました。招待講演では学術界から松原英一郎京都大学教授に、産業界から佐野雄二東芝技監に御登壇頂きました。その後、SPring-8を利用した研究成果の紹介に加え、ユーザーと施設者の意見交換の場、産学連携をテーマとしたパネルディスカッション等が設けられ、終始、活発な議論が行われました。

参加者からは、これまでは一方しか参加しなかったが、両方に参加することができて有意義であったなどの声も聞かれ、学術界と産業界のSPring-8ユーザーの交流が生まれる機会になったと考えています。来年も引き続き合同開催を予定していますが、さらなる交流が図られるよう、プログラムの一層の工夫を行っていきたいと思います。(研究調整部)