将来のガン診断に“光明”SPring-8の放射光を利用したX線屈折コントラストイメージング法

|

皆さんのなかには病院でX線(レントゲン)写真を撮られた方は多いと思います。腕の骨とか、胸の写真とか、あるいは虫歯の治療の際に。レントゲン写真(X線の発見者レントゲン博士の名前をとってレントゲン写真といわれているのです)は、X線の色々な特性のうち、物質を透過する性質を生かしたもので、人体を傷つけることなくその内部を見るのに便利に用いられています。従来の診断などのレントゲン写真では、X線がどれだけ物質に吸収されたかで、画像がつくられます。 |

|

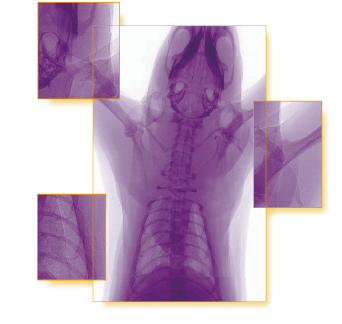

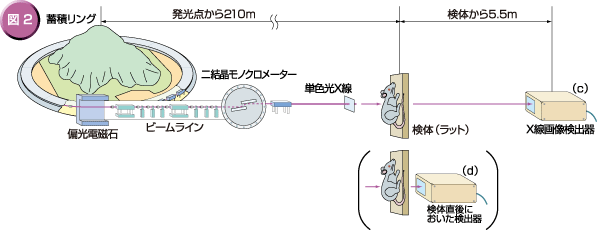

表紙写真(図1)は、全長220mの中尺医学研究用ビームライン(BL20B2)で、図2に示したように、光源から210mの距離1)のところに検体のラットを置き、偏向電磁石発光部からの放射光を2結晶モノクロメーターで単色化した35keVのX線を照射し、検体ラットから5.5m離して置いた検出装置(普通私たちが受けるレントゲン撮影の場合のフィルムと同じような働きをする装置)で撮像したラットの上半身です。頭部や頚部(首)、前肢(前脚)の骨格はもちろん、その重なりの構造もハッキリと見えます。胸内や腹部など軟組織の部分を見れば、この新しい方法による撮像の特徴がよく分かっていただけるでしょう。肺の部分(図3)で説明しましょう。

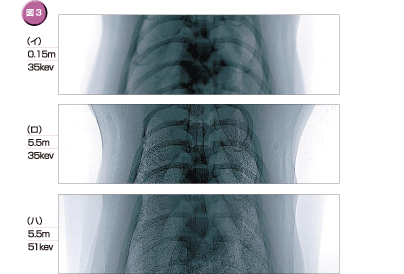

まず、図3の(イ)と(ロ)を見てください。これは実験配置図2のように発光点から210mのところにラットを置いて、(イ)は検出器を検体のすぐ後ろに置いて撮像したラットの胸上部の写真、(口)は検出器を検体から5.5m離して置いて撮像した、ほぼ同部位の写真です(照射したX線のエネルギーは、ともに35keVです)。この2つを比較してみましょう。

(イ)では、肋骨はよく写っていますが、あとの部分はほとんど濃淡が一様で、助骨以外あまり様子がうかがえません。これは検出器が調べたいラットの体のすぐ近く(0.15m)のところに置かれたため、X線の吸収の差だけしか現れていないからです。

それに対し(口)、X線屈折コントラストイメージング法の画像では、骨格と一緒に助骨の後ろ側にある肺の部分が明瞭に映し出されています。

図1:220mの中尺医学研究用ビームラインで得られた最新のラットの体内画像

図1:220mの中尺医学研究用ビームラインで得られた最新のラットの体内画像 図2:SPring-8の高輝度の白色X線光を、モノクロメーターで単色化した平行性の高いX線を用い、発光点から約210mの距離1)に検体(この場合はラット)を置いて照射し、検体より遠く(5.5m)離れた場所に置いた検出器で観測します。(図4参照)

図2:SPring-8の高輝度の白色X線光を、モノクロメーターで単色化した平行性の高いX線を用い、発光点から約210mの距離1)に検体(この場合はラット)を置いて照射し、検体より遠く(5.5m)離れた場所に置いた検出器で観測します。(図4参照) 図3:(ハ)は、(ロ)と同じセッティングで、エネルギー51keVのX線を照射して得た像です。X線のエネルギーが高いほど透過性が大きくなります。(吸収がされにくくなります。)2)35keVのX線による像(ロ)に比べ、骨はより透明にうすく写っていますが、骨も肺もその輪郭はともにハッキリと映り、屈折コントラストイメージングの特徴をより示しています。

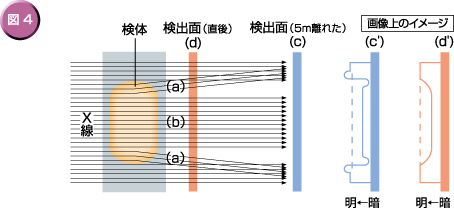

図3:(ハ)は、(ロ)と同じセッティングで、エネルギー51keVのX線を照射して得た像です。X線のエネルギーが高いほど透過性が大きくなります。(吸収がされにくくなります。)2)35keVのX線による像(ロ)に比べ、骨はより透明にうすく写っていますが、骨も肺もその輪郭はともにハッキリと映り、屈折コントラストイメージングの特徴をより示しています。 図4:X線透過方向に厚さ均等3)な試料部分(b)を通って到達するX線は同じ吸収差のまま直進しますが、透過方向に不均等3)な形状の部分(a)を通るX線は僅かですが進行方向が変化します。検体から離れた検出面(c)のところでは、X線に粗密がはっきりと生じ、検体の境界部がX線の明暗として強調され、吸収のコントラストも重なった画像(c')として得られます。(従来の造影法と同じに検体直後に置いた検出面(d)では、X線の検体による吸収の差しか現れません(d'))

図4:X線透過方向に厚さ均等3)な試料部分(b)を通って到達するX線は同じ吸収差のまま直進しますが、透過方向に不均等3)な形状の部分(a)を通るX線は僅かですが進行方向が変化します。検体から離れた検出面(c)のところでは、X線に粗密がはっきりと生じ、検体の境界部がX線の明暗として強調され、吸収のコントラストも重なった画像(c')として得られます。(従来の造影法と同じに検体直後に置いた検出面(d)では、X線の検体による吸収の差しか現れません(d'))X線屈折コントラストイメージング法4)は、X線が透過する際、密度に差のある物体の境界面で非常に僅かな屈折が起こり、ほんの少し進行方向が変わることを利用して5)、画像を得る方法です。図4はそれを模式的に示しています。表紙図1のラットの屈折コントラスト法の画像は、こうして縦15mm×横24mmの撮像を、検体を移動して上半身全体にわたって撮った12枚の素画像をコンピュータで合成したものです。一画面の撮像に要した時間はこのテストでは一分程で、コンピュータ制御で撮像しました。

本号では、JASRIグループによる中尺医学研究用ビームラインを用いた実験の成果を紹介しました。SPring-8で進められる今後の屈折コントラストイメージング法の展開としては、照射面積をさらに広げること、画像の高分解能化、コンピュータートモグラフィー(CT)を応用した画像の立体化などがあり、さらなる医療利用分野での発展が期待されています。

| ※八木直人 「サイアス」朝日新聞社、1999年4月号、18項 |

|

SPring-8の兵庫県ビームライン(長さ73m)で研究を進める姫路工業大学のグループは、非対称反射を利用して、照射面の縦・横をそれぞれ24mmまで拡大する装置を開発しました。その装置を用いて、アリ(下図)や団子虫の体の中や、蛾が呼吸する様子を実際の動きのままテレビ画面に映し出すことに成功しました。  |

1)200mほどの距離を取ることにより、非対称反射などの操作を加えなくても、直接縦20×横150mmぐらいの広い照射面が平行性高く得られます。

2)吸収が起こりにくい分、エネルギーの高い(硬)X線ほど生体に対する被曝の害は少なくなります。

3)実際には物質の密度が変化する境界で屈折が起こります。

4)この新しいX線コントラストイメージング撮像法にとっては、照射に用いるX線の高度な平行性と単色性(エネルギー(波長)の広がりの狭さ)が重要な要素になります。

5)物質に対するX線の屈折率差は、真空中の1に対し10万分の1ほど小さい程度の微少差しかない。しかし、屈折率が1より小さいので、普通の光の屈折と反対に、X線は凸レンズでは広がり、凹レンズでは集まる方向に、10m先に行って0.1mmほど位置がずれるくらい曲がります。

6)兵庫県ビームライン研究成果発表会(神戸)1999年7月23日