マイクロ波による触媒加熱で温暖化の画期的な解決を目指す SPring-8で触媒の活性点を直接加熱するマイクロ波の挙動をとらえる

マイクロ波による触媒加熱で温暖化の画期的な解決を目指す

SPring-8で触媒の活性点を直接加熱するマイクロ波の挙動をとらえる

触媒だけを加熱して化学産業を省エネ化

石油から有用なものを作り出す化学産業は私たちの生活を多方面から支えています。多くの場合、化学合成を行うには、反応を進行させる触媒の働きを強めるために反応槽を加熱して高温にする必要が生じます。しかし、その加熱プロセスで化学燃料が消費され、結果として大量のCO2が排出されてしまいます。

東京大学の岸本史直さんは、「マイクロ波」の性質を利用して、CO2の排出を減らし、エネルギー効率を向上させる新たな化学産業の道を開拓しようとしています。

「マイクロ波は電力を使って発生させるため、工場局所でCO2を発生させないクリーンな加熱手段と言えます。特に、再生可能エネルギー普及に伴って、このような『産業の電化』に期待が高まっています」

そもそも、マイクロ波とは何でしょうか。

「マイクロ波は、可視光より波長が長く、ラジオの電波よりは波長が短い電磁波です。水(H2O)のような電荷の偏りがある分子や、イオンのように電荷を帯びた状態の分子は、マイクロ波を吸収します。マイクロ波を吸収した分子は振動して熱を発生させます。その性質を利用して、電子レンジが作られています。マイクロ波が食品中の水分子を振動させ熱を発生させることで、食品を温めているのです」

一方、電気的な偏りがない物質はマイクロ波を透過させます。たとえば、化学合成に用いられる有機物質はマイクロ波を透過させます。ということは、マイクロ波を吸収しやすい触媒を設計すれば、マイクロ波で触媒だけを加熱することが可能になると岸本さんは考えました。

「マイクロ波で触媒だけを加熱することができれば反応槽全体を温めなくても化学合成を行うことができます。もっといえば、化学反応が起こる触媒活性点だけを原子レベルで選択的に加熱することができれば、省エネルギー化や高度な化学反応の制御も実現できます。そうすれば化石燃料の使用もCO2の排出も大幅に削減でき、カーボンニュートラルの実現に大きく近づくと考えています」

SPring-8で原子レベルの温度変化を観察する

このような触媒を作るためには、マイクロ波がどのような仕組みで物質を加熱しているのかを詳細に知る必要があります。マイクロ波が触媒の活性点だけを加熱できることを確かめるには、触媒反応が起こっている試料の温度変化を原子レベルで測定しなくてはなりません。しかし、そのような技術はまだ開発されていませんでした。

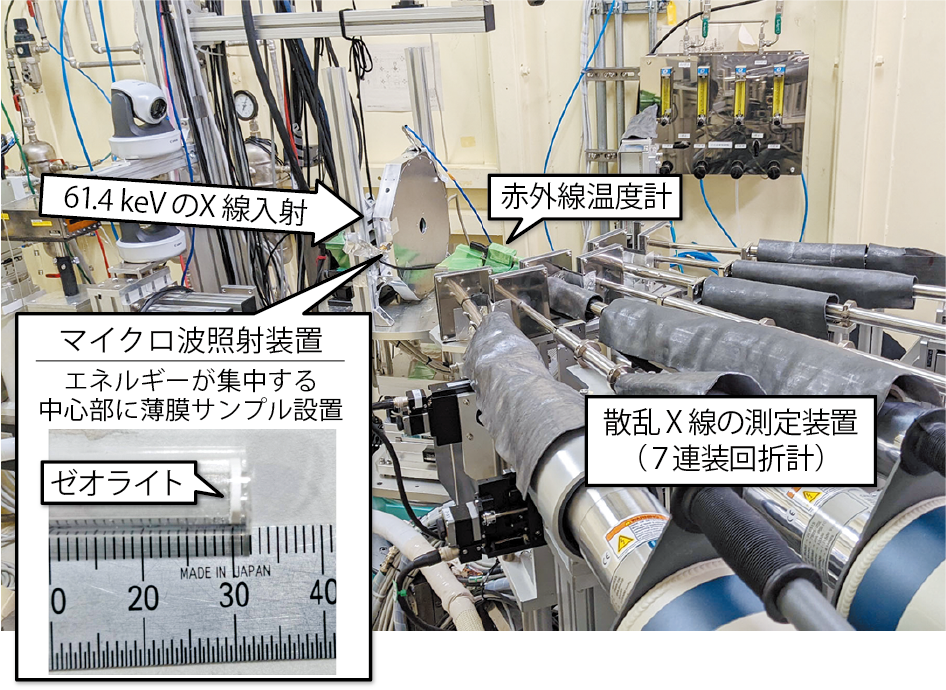

そこで岸本さんは、SPring-8を利用して、マイクロ波照射下での試料や触媒の温度を精密に評価することを試みました。まず、ゼオライトの細孔の中に触媒の活性点となるセシウムイオンを閉じ込めたモデル触媒を作成しました。マイクロ波を照射するとゼオライトを透過し、セシウムイオンに吸収されるため、セシウムイオンの温度が周りのゼオライトより高くなることが予想されます。この触媒とマイクロ波を照射する装置をSPring-8に持ち込んで、試料中の原子の温度を放射光X線全散乱測定法(HETXS)で局所加熱評価を可能にするシステムを作り上げました(図1)。

図1 マイクロ波照射その場での高エネルギー X線全散乱測定の様子

「最初に試みたのはメタン(CH4)と酸素(O2)からセシウムイオン触媒によって一酸化炭素や二酸化炭素を作る反応です。反応中の触媒の温度を知るためには、触媒を反応条件で留めるために気体(CH4、O2)を大流量で流し続けた状態でマイクロ波を照射して測定する必要がありました。固体触媒分野で、反応条件下でのHEXTS測定を行った先例は少なく、触媒のセットアップにも非常に苦労しました。反応させるための気体を強く流しすぎて試料が飛び出てしまったり、厳密な試料の位置合わせに苦労したりなど、たくさんのトライアンドエラーを繰り返しながら、システムをひとつひとつ作り上げていきました」

マイクロ波の局所加熱の証拠を捉える

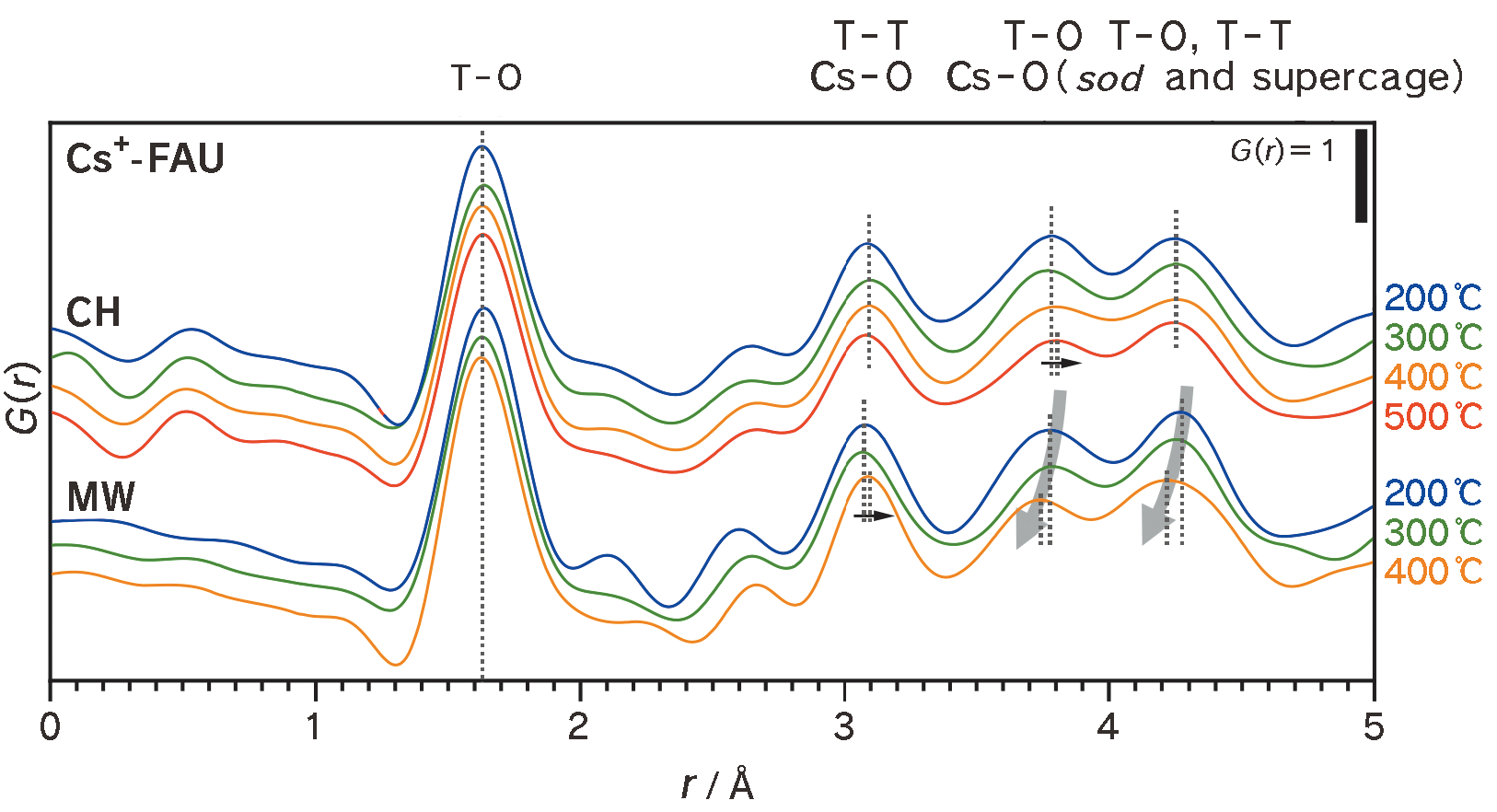

測定の結果、得られたのが図2です。いったい、この図はどのように見ればよいのでしょうか。

図2 放射光実験で得られた二体分布関数

「図2は、HETXSで測定した、通常の伝熱加熱方法(CH)でゼオライトを加熱したときの原子分布と、マイクロ波加熱(MW)で触媒の活性点であるセシウムイオンのみを加熱したときの原子分布を示しています。それぞれのピークが、ゼオライト内のどの原子対に対応するかは、計算によって解析しました。右側の数値は赤外線温度計で測定した触媒の表面温度です。もし、MWでも触媒全体が同じ温度になっていれば、CHとMWは同じ形になるはずですが、右から2つのMWの山を見てもら

うと形が変わっています。これは、セシウムイオンの温度が全体の温度と異なることを表しています」

理論計算を行って温度を求めたところ、全体が500 ℃になっているときに、セシウムイオンは周囲より250 ℃も高い750 ℃になっていることがわかりました。SPring-8の高エネルギーX線を利用することで初めて、このような局所的な温度変化をとらえることができ、マイクロ波が実際に触媒となる原子を直接加熱していることが示されたのです。

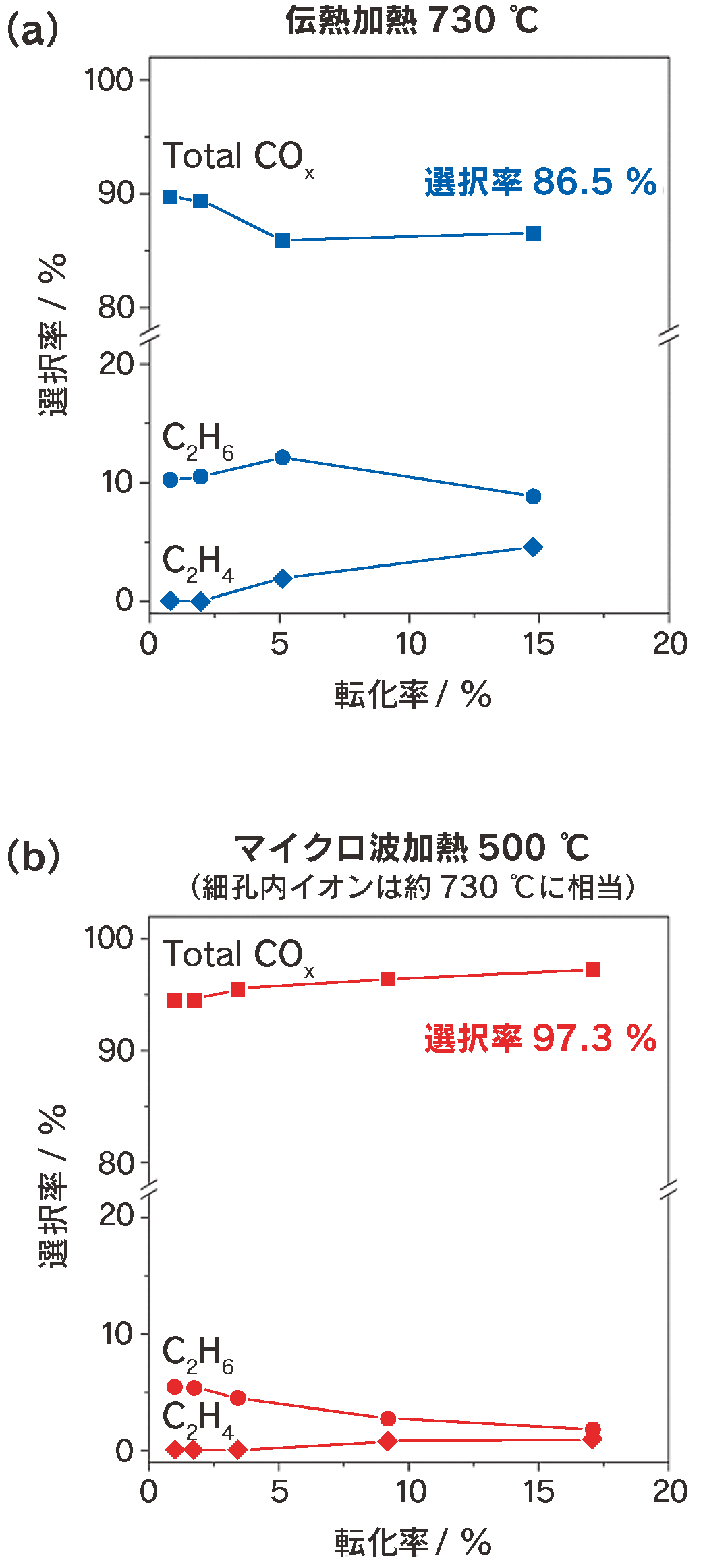

また、伝熱により触媒全体を加熱した場合とマイクロ波によって触媒の活性点を直接加熱した場合との比較では、反応生成物の選択率が向上することもわかりました。触媒全体を加熱した場合、730 ℃のときのCOやCO2などの含酸素生成物の選択率は86.5%ですが、マイクロ波加熱では500 ℃(触媒活性点は730 ℃相当)で、選択率は97.3%でした(図3)。

図3 (a)伝熱加熱および(b)マイクロ波加熱におけるメタン酸化反応の結果。横軸の転化率は触媒に流通させたメタンのうち化学転換された割合、選択率は転換されたメタンからCOx, C2H6, C2H4が生成される割合を表している。

「このようにマイクロ波によって反応の選択率を向上させられることは、化学工業への応用を考えるうえで非常に重要です。大量に生産を行う工業の世界では、目的生成物の選択率が1%増えるだけで、コストを大幅に削減することができるからです。資源やエネルギーも節約できます。今回はモデル反応としてCO2を生成しているのでカーボンニュートラル社会への貢献はイメージしにくいかもしれませんが、このマイクロ波による触媒加熱システムを応用して、CO2から有用な分子を作ったり、メタンとCO2から水素を取り出すような有用な反応にも応用できると考えています」

マイクロ波によって触媒活性点を原子レベルで選択加熱できたことを世界で初めて示したこれらの研究成果は、2023年に『Science Advances』誌で発表されました。現在、岸本さんの研究グループは、ゼオライトに閉じ込める金属イオンの種類をさまざまに変えてマイクロ波の加熱の影響を詳細に調べたり、実用化に向けた研究も進めたりしています。最初は1つのデータを取るのに24時間以上かかっていましたが、今は1時間もあればセットアップが終わって、連続で複数のデータが取れるようになりました。

立ち上げの初期の頃には、マイクロ波の装置がひとつしかなかったので、ぎりぎりまで研究室で実験をしてから車に乗せて、はるばる東京からSPring-8まで運転してやってきていたそうです。今では装置も研究メンバーも増えて、研究のスピードも加速しています。

「私たちのこの研究には、非常に波長の短い硬X線領域の光を高強度で発生させることのできる放射光設備が不可欠です。世界中を見渡しても、このような放射光施設は片手で数えられる程度です。さらに、マイクロ波の装置を持ち込める自由度のある空間をもった実験ハッチと、組み立てる技術が揃っているこの場所でないと、実現できなかったと思います。いろいろな人の力を借りてここまで来たという感じがしています」

マイクロ波を利用した、これまでにない触媒システムの開発が進んでいけば、産業の電化を推し進めることができ、地球温暖化という大きな課題に新たな光が差し込んできます。岸本さんの研究の今後も楽しみです。

岸本さんがマイクロ波化学という研究分野に出会ったのは、大学四年生のときでした。所属したのは、マイクロ波化学研究の第一人者である和田雄二教授(東京工業大学)の研究室です。当時の和田先生はまだマイクロ波化学の研究をメインにはしていなくて、マイクロ波化学という研究分野が始まっていくところに岸本さんは立ち会ったのです。

「当時はマイクロ波化学の基礎研究者は少なくて、マイクロ波の影響を正しく評価できる実験系もありませんでした。みんなが好き勝手なことを主張している状態でした。その状態を打破する研究を行い、正しい現象を見たいという想いが私のモチベーションのひとつになっています。一つ一つの現象を丁寧にひも解くことで、ようやく分野外でも認めていただけるようになってきました。現在は、研究室を共同運営している高鍋和広教授(東京大学)の協力もいただきながら、分野開拓に邁進しています」

大学時代の岸本さんは、クラシック音楽(吹奏楽・管弦楽)にも打ち込みました。オーボエを演奏するだけでなく、自分たちでオーケストラを立ち上げたのだそうです。2011年に発足した岸本さんが代表を務める「TBSK管弦楽団」は、メンバーが入れ替わりながらも総勢140名程度の団員で現在も活動中です。

「年に何回か定期演奏会もしていて、海外公演も行っています。今年の夏にはチェコの作曲家のスメタナの生誕200周年の音楽祭があるので、チェコに演奏に行ってきます」

既にある楽団に加わるだけではなく、自分で作り上げ育てていく岸本さんの音楽活動は、研究のスタンスと通じるところがありそうです。

文:チーム・パスカル 寒竹 泉美

この記事は、東京大学大学院工学系研究科 講師 岸本史直さんにインタビューして構成しました。