理論計算で予測された磁力の強いマグネタイトを作製する SPring-8が証明した正四面体中の希土類元素が生み出す磁気特性

理論計算で予測された磁力の強いマグネタイトを作製する

SPring-8が証明した正四面体中の希土類元素が生み出す磁気特性

地球上に豊富に存在する鉄から作る新材料

鉄は地球に豊富に存在する元素です。地球の重量の約3分の1は鉄であり、地表の近くに存在する割合は、酸素、ケイ素、アルミニウムに次いで4位です。

自然界で鉄は酸素と結合して酸化鉄(鉄鉱石)として産出し、酸化鉄由来の材料はさまざまな場面で私たちの暮らしを支えています。

酸化鉄はいわゆる鉄がさびた状態です。

酸素の結合状態によって組成が異なり、代表的なものはFe2O3(赤)、Fe3O4(黒)、FeO(黒)の3種類です。

東京大学で電気材料工学を研究する関宗俊さんは、地球上に大量に存在する酸化鉄のうち、特に電気工学的に興味深い特長をもつFe3O4(黒さび)に注目して研究を進めています。

Fe3O4はマグネタイトと呼ばれる鉱物で、磁石を土の上にこすりつけたら集まってくる砂鉄の主成分もマグネタイトです。

自然界に広く存在する物質であるため安価で利用でき、化学触媒や環境浄化材料として用いた場合にも環境汚染リスクも小さいという特長があります。

さらにマグネタイトは生体安全性にも優れていると言われており、医療応用も検討されています。

たとえば、マグネタイト粒子に薬剤を封入し、体の外から磁場を与えて操作することで標的部位にのみ薬を届けるドラッグデリバリーシステムへの応用が研究されています。

また、マグネタイトは、次世代の情報処理技術である「スピントロニクス」の材料としても注目されています。

スピントロニクスとは、電子の量(電荷)だけでなく、電子のもつ自転(スピン)の向きも情報として利用することで、従来よりはるかに高密度な情報処理を可能にする技術です。

マグネタイトは、電流が流れる際にほぼすべての伝導電子のスピンの向きが揃うめずらしい物質(ハーフメタル)であるため、スピントロニクスのデバイスに応用する研究が世界中で活発に行われています。

こうしたポテンシャルを秘めたマグネタイトですが、現在のところ、その磁気特性を制御する有効な手法は確立されていないと関さんは説明します。

「マグネタイトの磁気特性を制御する方法、特にマグネタイトが示し得る最大の磁力(=飽和磁化)を高める方法が待ち望まれています。

そこで私たちはマグネタイトの飽和磁化を制御するメカニズムを研究することにしました」

もしマグネタイトの飽和磁化を増大させることができれば、その応用範囲はさらに広がります。

たとえば、使用後に外部磁石で容易に回収・再利用できる触媒を開発でき、環境への負荷を減らすことができます。

また、ドラッグデリバリーシステムに応用する際も、磁気が強ければわずかな量のマグネタイトで体内の標的部位へ薬剤を高精度に届けることができます。

スパコンで予測された物質を実際に作る

物質がどのような磁気特性を持つのかは、含まれる元素の種類や原子の配置、結合様式など、複数の要因が複雑に絡み合って決定されます。

そのため、組み合わせをひとつひとつ試す従来の実験だけでは、狙い通りの特性をもつ物質を効率よく作り出すことは困難です。

そこで登場するのがスーパーコンピュータ(スパコン)を使った理論計算です。

関さんの共同研究者である東京大学の吉田博さんは、スパコンを用いて原子間に働く力と電子の振る舞いを詳細に計算し、マグネタイトの飽和磁化を高める新たな結晶構造を検討しました。

その結果、鉄(Fe)の一部を希土類元素であるユーロピウム(Eu)に置き換えると、飽和磁化が元のマグネタイトの2倍以上も向上することがわかりました。

ただし、置き換える位置はどこでもいいわけではありません。

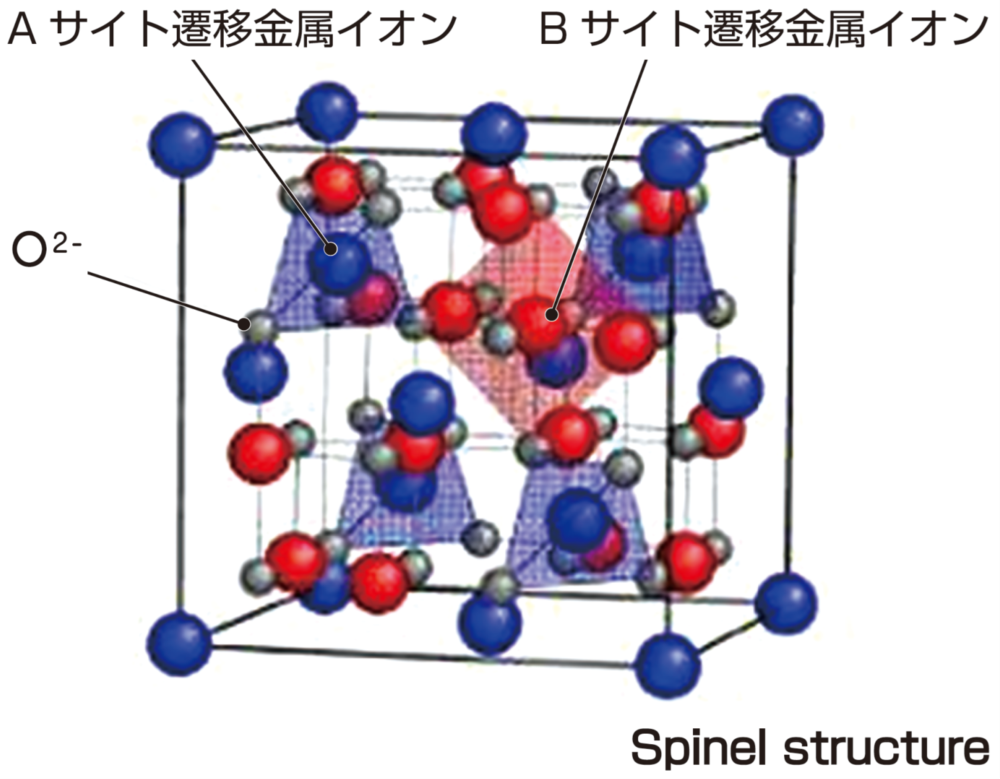

マグネタイトは図1に示すように、Fe(青・赤)と酸素(O)(灰色)から成る「スピネル構造」をとります。

FeはOに囲まれていますが、その囲まれ方は2種類あり、四面体のOの中に囲まれているもの(青:Aサイト)と、八面体の中に囲まれているもの(赤:Bサイト)の組み合わせになっています。

吉田さんの計算によると、Aサイトである四面体の中のFeをEuに置き換えたときに、飽和磁化が大幅に増大することがわかったのです。

図1 スピネル構造

関さんは吉田さんの理論予測を受け、Eu置換マグネタイトを実際に作製し、本当に飽和磁化が増大するかを検証することにしました。

まず、比較的簡便に薄膜を作製できる特長を持つ「パルスレーザー堆積法」を使って、Euを含むマグネタイトの薄膜の作製を試みました。

「EuはFeよりも大きな元素であるため、狭い四面体の中に入れるのは困難を極めました。

普通の方法で行うと、八面体の方に入ったり、別の結晶を作って不純物として析出したりしてしまいます。

一時期は、もうできないのではないかと思いましたが、大学院生の学生さんが、いろいろ条件を変えて粘り強くがんばってくれたおかげで、きれいな結晶ができる条件を見つけて作ることができました」

成功の鍵は速度にありました。薄膜を作る速度を通常よりも上げて不安定な状況を作り出すことで、広くて安定する八面体に入るのではなく、うっかり四面体の中に入ってしまうEuが現れる状況を作ったのです。

「この方法は以前別の物質を作製するときに成功した手法ですが、今回は約100個作製したうち、成功したのはわずか3個程度でした」

SPring-8で元素別にスピン状態を確かめる

関さんたちは、完成したEu置換マグネタイトの飽和磁化を「超高感度磁化率測定装置(SQUID)」で測定しました。

すると、元のマグネタイトの飽和磁化(約3.8 μB/f.u.) に比べて、約4.5 μB/f.u.という大きな飽和磁化を示すことがわかりました。

さらに、電子顕微鏡による薄膜観察と電気抵抗測定から、狙い通りの結晶構造が形成され、ハーフメタルの性質も失われていないことも確かめられました。

また、「X線光電子分光法(XPS)」という方法で、FeとEuが吉田さんの理論計算どおりの電子状態をとっていることも明らかになりました。

しかしこれだけでは、吉田さんの予測を完全に実証したとはいえません。

「研究室で測定した飽和磁化は、あくまで物質全体の磁化を足し合わせた値です。

それだけでは、本当にEuが四面体に入ったことで磁化が増大したのか、それとも別の偶然の要因でたまたま磁化が増大しただけなのかを見分けることはできません。

そこで私たちは、高輝度な放射光を用いて物質の性質を高解像度で解析できるSPring-8での測定を行いました」

関さんらはSPring-8のビームラインBL25SUを用い、「軟X線内殻吸収磁気円二色性(XMCD)」実験を行いました。

XMCDは原子種ごとに電子スピンの状態を観測できる手法で、物質全体の磁化ではなくFeのみ、Euのみのスピン状態を個別に調べることが可能です。

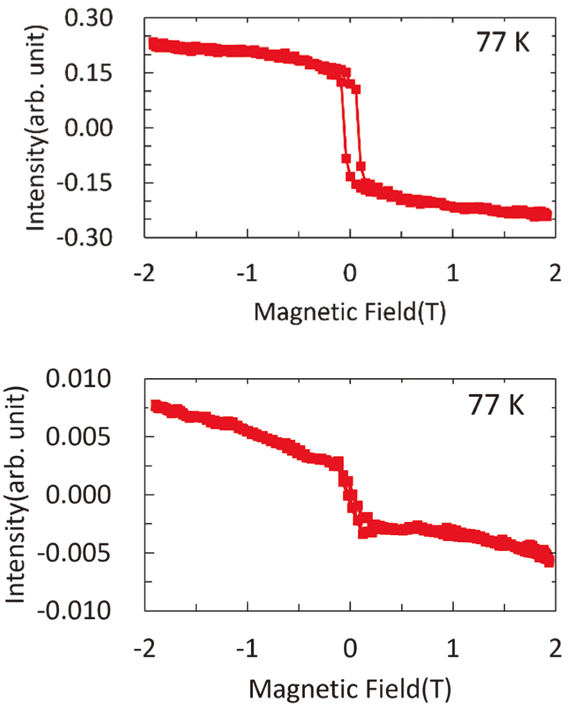

その測定結果を示したのが図2です。

図2 BL25SUによるXMCD測定結果

XMCDで磁石の性質を強く持つ強磁性体を測定すると、外部からかける磁場を変化させた際に磁化が急激に反転する「ヒステリシス曲線」が得られます。

今回作製したEu置換マグネタイトでは、Fe(図2上)だけでなくEu(図2下)でもヒステリシスが観測されたことから、理論通りにEuも磁石として振る舞っていることが確認できました。

「理論で予測された現象を実験で実証できたのは大きな成果です。

ただし今回の実験では吉田先生の理論計算で想定されたEuの10分の1の量しか結晶の中に含めることができていません。

そのため飽和磁化の値も理論値の約9.45 μB/f.u.には届いていません。

今後、吉田先生の理論のとおりの物質を作れるようになれば、とんでもない磁化を持つ材料が作れるはずです。

そんな期待を抱きながら、さらなる研究を進めているところです」

吉田さんの理論計算では他の元素に置き換えた材料の有用性も提示されており、それらについても関さんは実験を行う予定です。

SPring-8での精密な解析は、磁化を増やす手法の確立にもつながっていきます。

理論と実験が手を携えて歩む道は、新技術で便利になる未来につながっています。

関さんの興味の中心は無機材料の創製です。それも理論シミュレーションだけではなく、実際に実験で物質を作り上げることに重きを置いています。

「狙った性能をもつ分子を作り出す作業は失敗の連続であり、非常に地道な工程です。

しかし今回のように理論どおりの特性が得られた瞬間は、非常に面白さを感じます。

逆に、まったく予想していなかった物質ができても、それはそれで興味深いのです。

以前、マグネタイトの作製に失敗して酸化が進みすぎたことがありました。

ところが、その失敗作がこれまでにない特性を示し、光触媒として有用だということがわかったケースもあります」

関さんが所属する東京大学・田畑研究室のホームページには「バイオを学び、バイオに学ぶエレクトロニクス」という言葉が掲げられています。

「生物の生命活動を担う分子は、小さなエネルギーで効率よく働きます。

無機材料で作製したデバイスは、精度こそ高いものの、動作をさせるには非常に大きなエネルギーの投入が必要で、決して効率的とはいえません。

我々は、生物や生命の特性を学び、それを模倣したシステムを構築できないかと考えた研究もしています」

これまでにない新しい材料が誕生すれば、新しい技術が生まれます。

関さんが魅了されている、原子や電子の配置を工夫する「小さなものづくり」の可能性はどこまでも広がっています。

文:チーム・パスカル 寒竹 泉美

この記事は、東京大学大学院工学研究科 准教授 関宗俊さんにインタビューして構成しました。