SPring-8が拓く室温超伝導の可能性

地球温暖化の救世主「超伝導」

物質の中には温度を下げていくと、超伝導という性質があらわれるものがあります。超伝導状態になると、その物質を流れる電気の抵抗は完全にゼロになります。そのため、超伝導電線を用いれば、送電ロスのきわめて少ない電力ネットワークを地球上に張り巡らすことができます。また、超伝導チップ(素子)をつくれば、ほとんど電力を消費しない超高速コンピューターの実現も夢ではありません。

エネルギー革命を起こし、地球温暖化の救世主になりそうな超伝導ですが、そのネックは超伝導になる温度が非常に低いことでした。

1911年に水銀が4.2 K(−269.0 ℃)以下になると電気抵抗がゼロになることが発見されて以来、多数の金属や合金で超伝導現象が見つかりました。しかし、超伝導が起こる温度(転移温度)はいずれも低く、その利用には液体ヘリウムでの冷却が必要で、装置が大きく複雑になり、建設・運営費がかさみました。理論(BCS理論)からも転移温度が40 K(−233.2 ℃)を超える物質は存在しないとされていました。

それが、1987年にセラミクスの1種であるペロブスカイト型銅酸化物で約40 Kで超伝導になるものがみつかり、現在は150 K(−123.2 ℃)のものまで発見されています。このような高い転移温度を持つ物質を高温超伝導体といい、その先には「室温で超伝導になる物質もあるのではないか」、と期待されています。しかし、高温超伝導が生じる仕組み(理論)が分からないので、何ともいえません。その謎を解く1つの鍵が、SPring-8の実験で昨年明らかになったのです。

原子の振動が超伝導に関係する

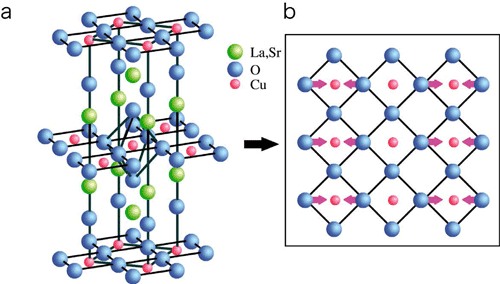

実験を行ったのは水木純一郎・日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 放射光科学研究ユニット ユニット長たちのグループ。ペロブスカイト型銅酸化物(ランタン・ストロンチウム・銅酸化物/ 図1 - a )の結晶に、SPring-8の放射光を当てる実験です。その結果、結晶中の銅原子(Cu)と酸素原子(O)の結合の伸び縮み(図1-b)の変化と、転移温度の変化とが対応することが分かりました。つまり「原子の振動(格子振動)が超伝導に関係している」ことが明らかになったのです。

高温超伝導の起こる仕組みについては、この18年間いろいろな説が唱えられてきましたが、実験的な証拠を挙げるに至ったものはありません。超伝導現象に格子振動が関与しているのでは、という実験はこれまでにもありましたが、水木ユニット長たちのグループが世界で初めて、格子振動の“異常”の大きさと超伝導転移温度が一対一に関係することを実験的に明らかにしたのです。その成功の要因を、「SPring-8ならではの放射光の特徴をいかし、試料の結晶にも工夫を凝らしたため」と水木ユニット長は分析しています。

図1. 高温超伝導体La2-xSrxCuO4の結晶構造(a)と、銅と酸素が作る面内での原子の動き(b)

高温超伝導の謎解き作戦

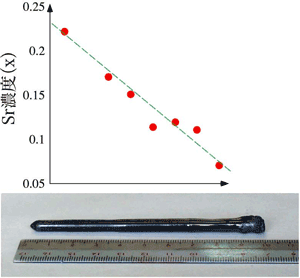

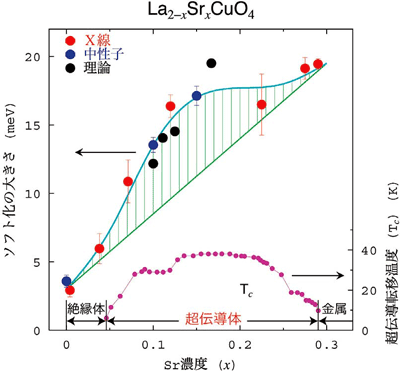

結晶づくりは、東北大学金属材料研究所山田和芳教授が担当しました(図2)。ランタン・ストロンチウム銅酸化物(La2-xSrxCuO4)は、転移温度以下に冷却しても、ストロンチウムの濃度(x)が低い時は絶縁体で、濃度が高くなる(x=0.04付近)と超伝導になります。濃度が上昇すると転移温度も高くなり、x=0.15付近で最大になります。しかし、もっと濃度が高くなると(x=0.3付近)、超伝導が消えて金属の性質を示します(図3)。

山田教授は、棒状の画期的な単結晶をつくり出しました(図2)。この結晶では、棒の一方の端から他方の端へとストロンチウムの濃度が連続的に変化しているのです。

「こういう結晶で実験すれば、転移温度の変化が、原子や電子のどんな変化によるものか、その因果関係が明確になる可能性が高くなります」と水木ユニット長。

棒状結晶に当てるのは放射光の中でも、原子の間隔である0.1ナノメートル(1000万分の1ミリメートル)より短い波長のX線。今回の実験では、波長約0.08ナノメートル、エネルギーでいえば16キロ電子ボルト(keV)のX線を、フィルターを使って放射光から取り出しました。

このX線のエネルギーを、結晶がわずかに吸収し、その吸収の様子から、結晶中の原子の振る舞い(格子振動)を導き出します(X線非弾性散乱法*)。今回注目したのは、銅と酸素がつくる面内の原子の振る舞い。どの高温超伝導体にもこの面が共通に存在し、この面内での酸素の動きが高温超伝導の仕組みに重要な役割を果たしていると考えられているからです。

しかし、結晶が吸収するのは数十ミリ電子ボルト(meV)と、照射するX線のエネルギーの100万分の1に過ぎません。吸収の値を正確に測定するためには、きわめて細く絞られ、かつ非常に強度の強いX線が必要です。このようなX線は、国内では、SPring-8でしかつくれません。そこで、SPring-8の高分解能非弾性散乱ビームラインBL35XUでの放射光を用いたX線非弾性散乱法で、結晶が吸収するX線のエネルギー解析が行われました。

図2. 実験に用いた、濃度勾配のある高温超伝導試料La2-xSrxCuO4

実験データが描いた見事な相関

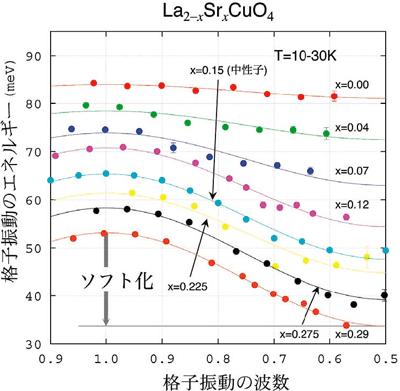

さて、実験から、ストロンチウムの濃度が増加すると、ソフト化が大きくなることが示されました(図3,4)。ソフト化というのは、原子の結合の柔らかさのようなもので、ここでは銅と酸素の結合が、ストロンチウムの濃度が増加すると柔らかくなり、伸縮しやすくなるということを表わしています。

結合の柔らかさは、ストロンチウムの濃度の増加に対応して一様に増すことが予想されていました(図3の緑の線)。しかし、実験データはそれ以上に柔らかくなることを示しています(図3の青色の線)。その様子(図3の青色線の形)が転移温度のストロンチウムの濃度依存性(図3の赤紫の線の形)と対応することから、銅と酸素の結合の柔らかさ(伸縮のモード:格子振動)が、超伝導の生じる仕組みと密接な関係にあることがわかったのです。

図3. ソフト化の大きさのSr濃度依存性と、超伝導転移温度(Tc )との関係

図4.

格子振動の波数とエネルギーの関係Sr濃度の増加とともに、ソフト化(エネルギーの低下)が大きくなっていることが分かる。

※波数ζ(×2π/α) α:格子定数

室温超伝導の実現に向けて

「格子振動」という謎解きの鍵を手にした水木ユニット長たちが次に注目したのは、電子の振る舞い。すでにSPring-8を使っての実験が始まり、成果も出始めています。じつは、転移温度が低い従来の超伝導の仕組みを説明したBCS理論では、格子振動を介して電子が対をつくることが超伝導の源であることを明らかにしています。

「高温超伝導体での電子はどうなっているのか、格子振動とどのような関係をもっているのか、を調べていけば、高温超伝導の謎も解けるでしょう」と水木ユニット長。

仕組みが分かれば、転移温度の高い物質を探し出すのはもちろん、望ましい超伝導体の設計・製作もできるようになるでしょう。

人類が「室温超伝導」を手にする日は案外近いのかも知れません。

取材・文:株式会社サイエンス・アンド・テクノロジー・コンテンツ

用語解説

●X線非弾性散乱法

X線を物質に入射すると、そのエネルギーの一部が物質内の電子の励起に使われ、残りのエネルギーが再びX線として放出されます。放出されたX線のエネルギーと方向を観測すれば、電子の運動の様子(エネルギー状態と運動量)がわかります。電子は原子核の周りに雲のように存在しており、原子核の運動に追従して電子は動くことができるので原子核の運動、すなわち格子振動の様子を知ることができます。

<X線非弾性散乱について>

格子振動を精密に観測するために、これまでは中性子ビームを使った非弾性散乱法が用いられてきました。本文で紹介した研究は、X線を使った高分解能X線非弾性散乱法によるものです。この実験手法は、SPring-8をはじめとする第三世代の放射光施設ではじめて可能となりました。中性子ビームやX線を使った非弾性散乱法には、以下のようにそれぞれ異なる特長があります。測定したい試料や知りたい情報によって両者の手法をうまく使い分けることができます。

1.中性子非弾性散乱法を行うには1cm3程度の大きな結晶が必要です。X線非弾性散乱法では100μm角程度の非常に小さな試料でも測定が行えます。

2.X線は物質中の電子によって強く散乱され、中性子は原子核によってより強く散乱されます。したがって、電子の運動を見たいときにはX線、原子核の運動を直接見たいときには中性子を使います。

3.電子の振る舞いを観測する場合、X線は電子の電荷の運動の様子を、中性子は電子のスピンの運動の様子を調べることに適しています。

この記事は、日本原子力研究開発機構:水木純一郎、福田竜生、東北大学:池内和彦、山田和芳、(財)高輝度光科学研究センター:A. Q. R. Baron、筒井智嗣の研究グループの成果であり、その代表者の日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門放射光科学研究ユニットの水木ユニット長にインタビューをして構成しました。