SPring-8 NEWS 78号(2015.1月号)

|

目次 研究成果 · トピックス SPring-8の利用をご検討中の皆様へ · SPring-8を支える技術 |

|

研究成果 · トピックス

恐竜時代の花 〜きれいな花はどのように進化してきたか〜

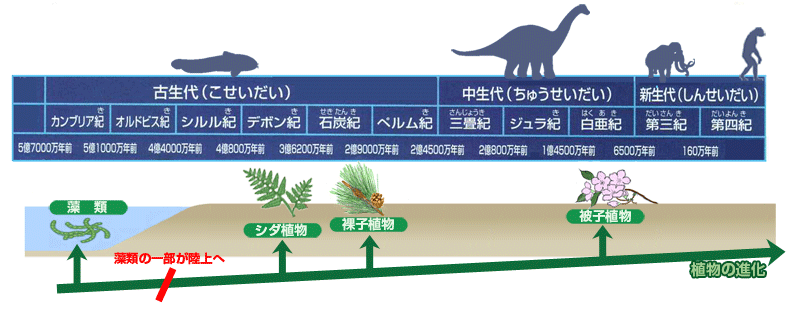

きれいな花はどのように進化してきたか、知っている人は少ないでしょう。動物の進化は一般にもよく知られていますが、植物の進化についてはあまり知られていません。じっさいこれは科学的にも大問題で、進化論で有名なダーウィンにとっても頭の痛い問題だったようです。石炭に植物の葉が残っているのを見ることは多いと思います。しかし葉は残っていますが、花は残っていません。石炭がもっとも多くできた石炭紀は3億年以上前で、この時代の植物は花をつけていなかったからです。石炭紀の石炭の元になった植物は

一般に植物も繁殖するには精子と卵子の交配が必要です。これは動物の場合と同じく、個体間で遺伝子を混ぜ合わせることによって常に新しい形質を持った個体を作り、多様性を確保することによって、環境の変化等による種の絶滅を防ぐ繁殖戦略です。例を挙げると、シダ類は花も種子も作りません。しかし、その代わりに葉の裏側に胞子を作ります。個体が成熟すると胞子はばらまかれ、芽を出して、それぞれ精子または卵子を作ります。それから精子は泳いで卵子に到達します。このような仕掛けになっているのは、これらの植物が水中で繁殖する藻類から進化して、陸上に上がったためと考えられています。この仕掛けは陸上の水辺近くに植物が生育している場合には問題がないのですが、水の少ない土地ではこの方法ではうまく交配できません。

そのため、陸地のより広い地域で生育できるように種子の形で散布して広がるようになった、裸子植物が生まれました。裸子植物は一時期には多様に進化しましたが、現在残っているもので代表的なのはソテツ、イチョウ、それにマツやスギなどの針葉樹や東南アジアのグネツム類や南アフリカのサバクオモトです。これらの場合、交配は花粉を介して行われますが、多くの裸子植物は花粉の運搬を風に頼っており、効率が悪いという欠点があります。じっさいスギは効率の低さを補うために大量の花粉を生産するので、これがヒトの花粉症の原因となり、社会問題となっています。

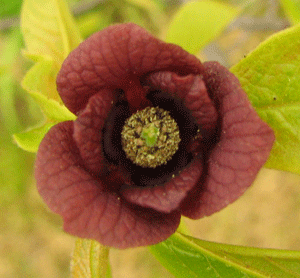

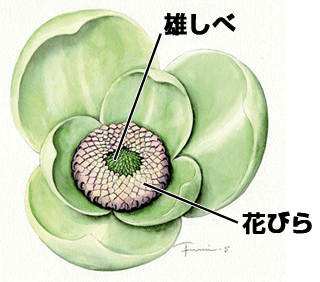

そこで植物はさらに進化し、花粉の運搬に風媒の他に昆虫や鳥を使う被子植物が生まれました。これは石炭紀よりもっとずっと後の白亜紀(1億3500万年〜6500万年前)になってからのことです。被子植物では精細胞*1は雄しべの花粉管に、卵細胞は雌しべの中にあって、雄しべの花粉が雌しべに運ばれ受粉することで交配が行われます。しかし昆虫や鳥に花を認識してもらうには、蜜で呼び寄せる以外に、色や形という視覚でのアピールも必要です。こうして美しい花が生まれてきたと思われます(図1)。

被子植物の進化を研究している新潟大学の高橋正道教授は、福島県広野町の双葉層群の約8900万年前の地層*2で植物の化石を見つけました。日本は火山が多く地表が火山灰に覆われているため、植物化石の発掘には向かないと言われていたので、これは非常に珍しいことでした。この化石は非常に小さいもので、大きさは2〜3mmしかありません。顕微鏡で見ただけでは黒い炭化物にしか見えなかったのですが、走査型電子顕微鏡*3で表面を詳しく観察すると雄しべのようなものが見えました。このことから、雌しべが内部にあることが予想されました。内部を見るには切るしかありませんが、小さな化石を切るのは非常に難しく、しかも永久保存すべき貴重な標本なので切りたくはありません。そこで高橋教授は当時アメリカ・シカゴ大学におられたピーター・クレイン教授と共同で、この化石の構造をX線CT*4を用いて調べることにしました。クレイン教授は植物進化学の世界的権威であり、マイクロCTを用いた研究も既に行っていました。

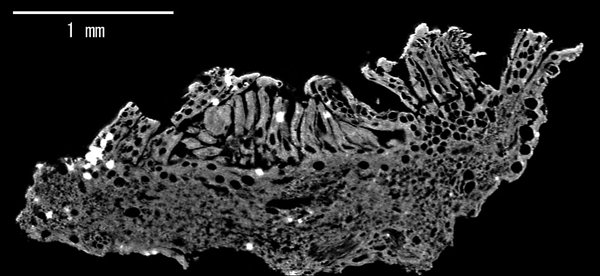

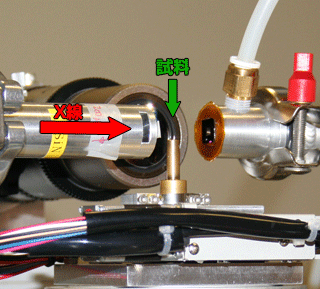

X線CTは病院の検査でも使われている、物体の内部を観察する方法です。しかし病院用のCTは分解能が低く、小さな化石の内部を調べるには向いていません。高分解能CT装置は市販されていますが、実際に撮影してみるとまだ分解能が不足していました。そこで高橋教授はSPring-8の高分解能CT装置を用いることにしました。

SPring-8ではX線の高い透過性を生かしたCT撮影技術の開発が進んでいました。SPring-8から発生するX線はX線発生地点から数10メートル離れた地点で用いられるため、ほぼ平行であるとみなされます。透過X線画像はいわば物体の影絵であり、平行なX線はぼけのない高分解能の透過画像を得るには非常に都合が良いのです。高分解能X線カメラの開発研究も進められており、ミクロン単位の分解能の画像が容易に得られます。

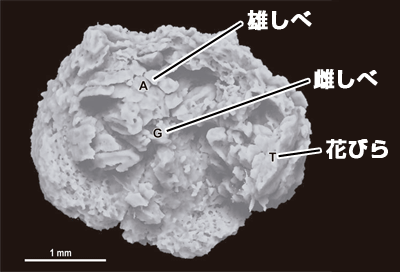

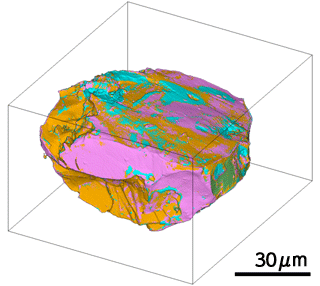

BL20B2のX線CT撮影では、市販のマイクロCT装置とは異なり、非常にシャープでコントラストの高い画像が得られました。これにより、花の化石の内部を明瞭に立体的に観察することが可能となりました(図2)。この断面像からわかったことは、この花では雄しべは放射状に並んでおり、雌しべはその下に隠れているということです。花は茎の先に付いており、全体の形は円形で、雌しべのある中央部分が盛り上がっていました。これらの周囲には花びらが発達していたと思われます(図3)。

Aは雄しべ、Gは雌しべ、Tは花びらに相当する。

クレイン教授は、本研究を含む植物の系統、進化史研究における業績により、「系統・分類を中心とする生物学」分野において第30回国際生物学賞を受賞しました。この賞は生物学研究において優れた業績を挙げ、世界 の学術の進歩に大きな貢献をした研究者(原則として毎年1人)に授与されるものです。授賞式は天皇皇后両陛下ご臨席のもと、東京・上野の日本学士院において2014年12月1日に行われました。

コラム:ピーター・クレイン教授

|

|

|

ピーター・クレイン教授(現アメリカ・イェール大学)が受賞された国際生物学賞 は、昭和天皇の御在位60年と長年にわたる生物学の御研究を記念するとともに、本賞の発展に寄与されている今上天皇の長年にわたる魚類分類学(ハゼ類)の御研究を併せて記念し、生物学の奨励を目的とした賞です。クレイン教授には一般向け著作として「イチョウ 奇跡の2億年史:生き残った最古の樹木の物語」(河出書房新社)があります。

現在クレイン教授は、サバクオモト、グネツムといった南アフリカや東南アジアの植物群が被子植物の起源になったのではないかと考え、研究を続けておられます。

用語解説

*1 精細胞

動物の精子に相当するオスの遺伝子を持った細胞です。精子と違って自力で泳ぐことはできません。

*2 双葉層群の約8900万年前の地層

フタバスズキリュウという白亜紀後期の首長竜の化石も見つかっています。

*3 走査型電子顕微鏡

電子で試料の表面を走査して、表面の凸凹を画像化する顕微鏡です。

*4 X線CT

病院の検査でも使われている、物体の内部を観察する方法です。レントゲン写真のように一方向からX線を通して見る透過像では、物体内部の構造が重なって写ってしまうために三次元的な情報を得ることが困難です。そこで物体を回転して多数の方向から透過像を記録し、それらから計算機で断面の構造を明らかにするのがCT(Computed Tomography)の手法です。この手法は1960年代から1970年代にかけて開発され、開発者のコーマックとハウンズフィールドは1979年に「コンピューターを用いたX線断層撮影技術の開発」に対してノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

*5 バンレイシ科の植物

バンレイシの果実は釈迦頭と呼ばれ(英語ではsugar apple)、食用になっています。。

文:高輝度光科学研究センター利用研究促進部門 八木直人

この記事は、新潟大学大学院 自然科学研究科 高橋正道教授のご指導のもとに作成しました。

| 次号研究成果・トピックス予告 |

| 「こんなものがあったらいいな」を実現するソフトマテリアル(仮題)(仮題) |

SPring-8の利用をご検討中の皆様へ

放射光X線CT法

医療診断で有名なX線CT法ですが、SPring-8でも同様の測定手法が利用できます。ただし、人体ではなく小動物や材料の微細構造を観察するために開発されており、医療診断用のCT装置と比べると数百倍細かな構造が見えます。SPring-8のビームラインは、それぞれが特徴を持っており、ビームラインを適切に選択することによって、小動物から毛髪サイズの試料までを観察することができます。達成可能な空間分解能で大まかに分けると、BL20B2では10 µm程度、BL20XUでは1 µm程度、BL47XUでは200 nm程度となります。また、撮影に使用するX線は単色化されているので、X線エネルギーを変化させることで成分を判定するなどの分析的な利用も可能です。

ご興味を持たれた方は、ぜひ利用をご検討ください。

SPring-8の利用事例や相談窓口については、こちらのページをご覧ください。

|

|

|

|

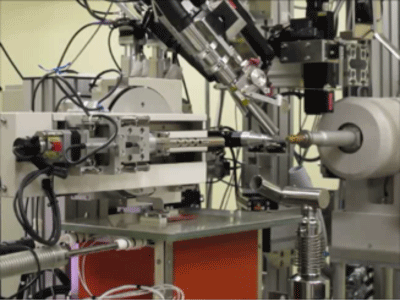

BL47XUの高分解能CT装置 |

左の装置を用いて装置を用いて計測した小惑星イトカワから採取された微粒子の画像で、鉱物毎に色分けがなされています。 |

SPring-8を支える技術

第11回:遠隔実験システム

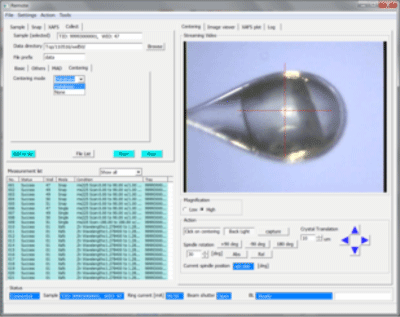

SPring-8は優れた実験施設ですが、誰でも容易にアクセスできるわけではありません。特に実験がごく短時間で済む場合は、出向くコストは大きくなります。そこで、定型的な測定も多く行われるタンパク質結晶回折実験ステーションでは、遠隔地からのリモート実験ができる環境を整備しています。測定試料のタンパク質結晶が宅配便でSPring-8に届くと、自動試料交換を行うロボットにセットします。利用者はインターネット経由で装置を制御して放射光実験ができます。装置の様子を見ることや、取得したデータをダウンロードすることも可能です。タンパク質の結晶化は難しく、試料それぞれが貴重なため、確実に動作する信頼性や安定性を兼ね備えた機器・ソフトウェア開発が必要です。現在は国内向けのみですが、今後の海外からの利用も念頭に、さらに開発を進めています。(タンパク質結晶解析推進室)

右上に表示されているのが結晶です

赤い箱の中に結晶が収納されています

お知らせ

第23回 施設公開のお知らせ

毎年ご好評をいただいております、SPring-8、SACLAをはじめとする敷地内の施設・装置の公開や研究成果の紹介などを行う"第23回施設公開"の日程が決まりましたので、お知らせします。

|

|

第7回 サイエンスフェア in 兵庫に出展します

「第7回サイエンスフェアin兵庫」が、2015年2月1日(日)に神戸国際展示場で開催されます。「サイエンスフェアin兵庫」では高校生・高専生による研究発表や、科学技術の研究開発や製品化に取り組む大学・企業・研究機関の出展があります。

「第7回サイエンスフェアin兵庫」が、2015年2月1日(日)に神戸国際展示場で開催されます。「サイエンスフェアin兵庫」では高校生・高専生による研究発表や、科学技術の研究開発や製品化に取り組む大学・企業・研究機関の出展があります。

理化学研究所放射光科学総合研究センターからは、世界最高性能の光を生み出す実験施設であるSPring-8やSACLAをご紹介します。組織や分野の枠組みを超えた研究のつながりを伝える試みとして、スーパーコンピュータ「京」を擁する計算科学研究機構や、ライフサイエンス技術基盤研究センターなど、関西拠点の他の理研組織と合同ブース出展を予定しています。皆さんの生活に身近なテーマから、科学と社会との関わりを知ることができる展示を企画中です。

理化学研究所放射光科学総合研究センターからは、世界最高性能の光を生み出す実験施設であるSPring-8やSACLAをご紹介します。組織や分野の枠組みを超えた研究のつながりを伝える試みとして、スーパーコンピュータ「京」を擁する計算科学研究機構や、ライフサイエンス技術基盤研究センターなど、関西拠点の他の理研組織と合同ブース出展を予定しています。皆さんの生活に身近なテーマから、科学と社会との関わりを知ることができる展示を企画中です。

同世代による身近な研究発表から、世界最先端の研究紹介まで、科学に広く触れる絶好の機会となっています。高校生・高専生の皆さんのご参加をお待ちしております!

光のひろばからのお知らせ

研究者インタビューのお知らせ!

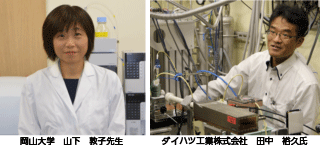

12月に公開された岡山大学の山下敦子先生のインタビューでは、食べ物を食べて「おいしい!」と感じるしくみを1000万分の1ミリという原子のレベルで、味覚受容体タンパク質のかたちとそれら働きを調べる研究についてお話を伺いました。

12月に公開された岡山大学の山下敦子先生のインタビューでは、食べ物を食べて「おいしい!」と感じるしくみを1000万分の1ミリという原子のレベルで、味覚受容体タンパク質のかたちとそれら働きを調べる研究についてお話を伺いました。

2月上旬には、「新規液体燃料電池自動車の開発に」と題してダイハツ工業㈱田中裕久氏のインタビューが公開予定です!お楽しみに。

SPring-8 channelから、ぜひご覧ください。