脂質分子の運動が膜の機能の鍵を握る 中性子とX線で測定したモデル細胞膜の粘度

脂質分子の運動が膜の機能の鍵を握る 中性子とX線で測定したモデル細胞膜の粘度

生命活動に欠かせない細胞膜の性質を知る

みなさんは、ゾウリムシやアメーバのような微生物の写真をじっくり見たことがあるでしょうか。これらの生物は非常に小さく半透明ですが、外の環境と体の中身は、はっきりと区別されています。この外と区別されて囲われた構造が「細胞」です。すべての生物は細胞で構成されており、ゾウリムシは1つの細胞から成る単細胞生物ですが、私たち人間は約37兆個の細胞でつくられた多細胞生物です。

細胞の輪郭を形成している「細胞膜」は、脂質やタンパク質分子で作られた極薄の膜です。細胞の中身が勝手に出たり、外のものが勝手に中に入ったりすることがないのは、細胞膜のおかげです。細胞膜は外と中を区切るだけでなく、細胞内に必要なものを取り込んで、不必要なものを外に出す役割も果たしています。さらに、細胞外から信号を受け取って細胞内の物理化学反応をスタートさせるスイッチとなることもあります。このような機能は膜に埋め込まれた「膜タンパク質」が主に担っています。

膜タンパク質は創薬のターゲットになることもあって、多くの研究者が熱心に調べています。一方、アメリカの標準技術研究所(NIST)で研究をしている長尾道弘さんがいま注目しているのは、膜タンパク質ではなく、膜そのものの性質です。その理由を長尾さんは次のように説明します。

「膜タンパク質の研究は非常に重要で、私自身も興味がありますが、生体内での働きを解明するには膜の性質を知ることも必要だと考えています。なぜなら、膜タンパク質はただ膜に埋め込まれているのではなく、細胞の決まった場所で働くために膜の中を移動しますし、膜タンパク質が働くときには構造が変わるなど、絶えず動き回っているのです。たとえば、膜タンパク質を魚、膜を海にたとえると、魚の生態や泳ぎ方を知るためには、海を無視するわけにはいきません。もし、海が今と違ってゼリー状のどろどろした液体だったとしたら、魚の泳ぎ方は全く変わってしまうでしょう」

100万分の1 mmの膜の粘度をどう測るか

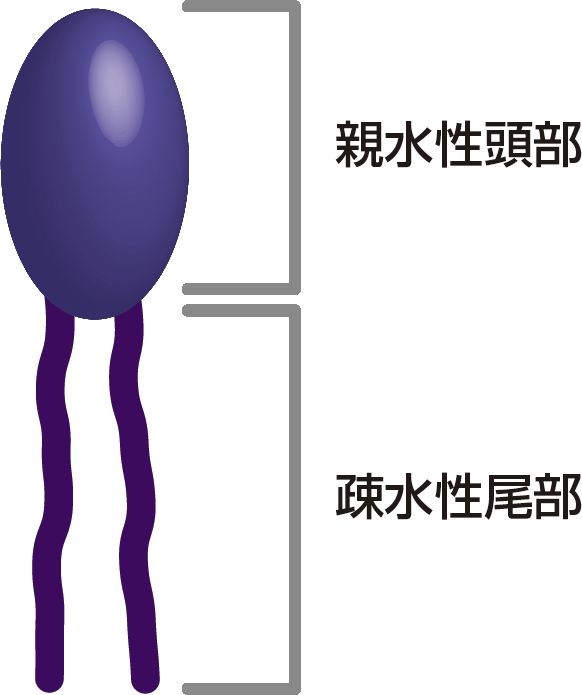

脂質分子は図1のように、マッチ棒のような模式図で表され、水が好き(親水性)な頭部と水が嫌い(疎水性)な尾部でできています。細胞の内も外も水が多い環境のため、細胞膜は、疎水性の尾部を水から遠ざけて、尾部同士をくっつけて頭部を外側にした二重膜構造を作ります(表紙イラスト参照)。

「細胞が分裂や成長をするときに膜は形を変えます。もし、膜が完全な固体でできていたら、このような柔軟な動きはできません。逆に、さらさらと何の抵抗もなく流れてしまうとしたら、膜の形状を保ったり、膜タンパク質を中に留め、適切な場所に移動させたりすることはできないでしょう。細胞膜は固体ではなく液体で、ある程度の粘り気、すなわち『粘性』があると考えられます。そこで私たちは細胞膜の性質を明らかにするために、粘性を測定することを試みました」

粘性は物体の内部に働く粘り気が生み出す抵抗のことで、その度合いは「粘度」で表すことができます。通常の物質であれば流量計と呼ばれる装置などを使って粘度を測定できますが、数nm(1 nmは100万分の1 mm)の厚みしかない細胞膜は、それらと同じ方法では測れません。長尾さんたちの研究グループは、細胞膜を単純化した構造のリン脂質二重膜(モデル細胞膜)を作製し、中性子とX線を使って測定に挑みました。

「脂質二重膜の粘度の測定はこれまでにも試みられてきましたが、その多くは膜に埋め込んだ標的の移動を顕微鏡で見るような、比較的大きなスケールの実験でした。そこで私たちは、もっとミクロなスケール、すなわち脂質分子の動きを見て、それが膜の粘性にどのように関わっているのかを調べてみようと考えました」

図1 脂質分子の模式図。

疎水性の尾部は炭化水素鎖、親水性の頭部はリン酸基や糖鎖などの様々な官能基でできている。

中性子スピンエコー分光法で見えた分子の運動

長尾さんたちはまず、「中性子スピンエコー分光法」を使って脂質分子の動きを測定しました。中性子スピンエコー法は、中性子のビームを当ててさまざまな物質の運動状態を精密に測ることで、原子や分子の1ナノ秒(10億分の1秒)程度の時間の運動をとらえることができる、数少ない方法のひとつです。

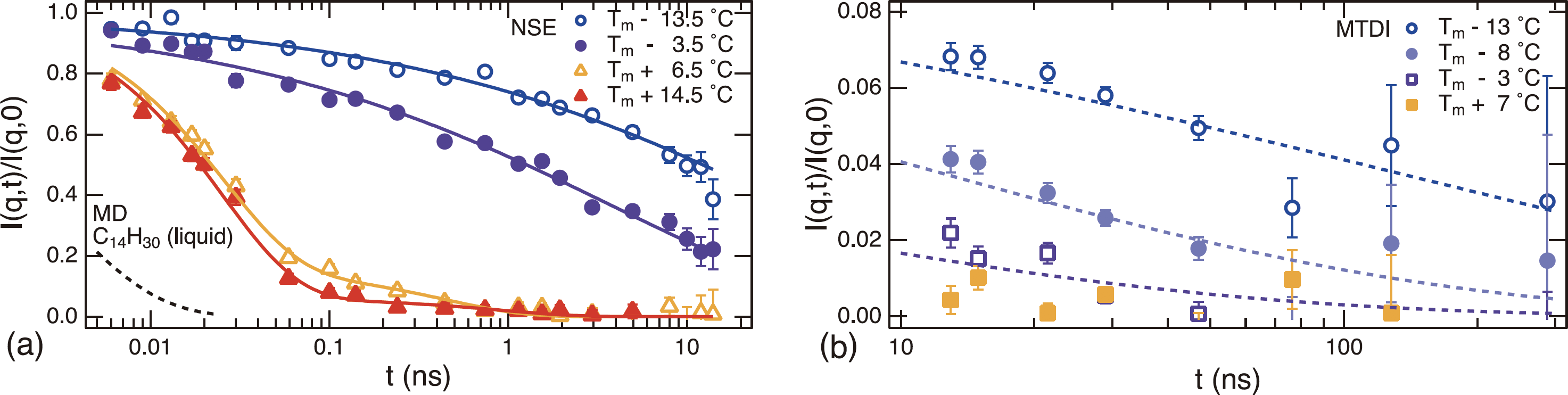

「図2の左が中性子スピンエコー法で測定した脂質二重膜の中の脂質分子の尾部の動きです。縦軸は中間散乱関数といって、ある距離にある2つの物体が時間とともにその相対的な位置関係(相関)をどのように変化させるかを表すものです。この値が1に近ければ元の位置からのズレが小さく、値が0に近づくほど両者の相関が失われます。つまり、値が小さくなるほど、隣にいた尾部と離れてしまった確率が高いことを意味しています。温度が低いとき(青・紫)と違って、温度が高いとき(黄・赤)は、さっと中間散乱関数が低下しています。つまり素早く隣の尾部との相関を失っているわけです。ただし、よく見ると、すとんと落ちて終わりというのではなく、0.1ナノ秒、つまり100ピコ秒あたりに何か違う現象が起きています」

長尾さんたちがさらに詳しく解析すると、高い温度のときの脂質分子の運動には約30ピコ秒で相関が失われる速い運動と約500ピコ秒ほどまで相関する遅い運動の、2種類のモードがあることが見えてきました。

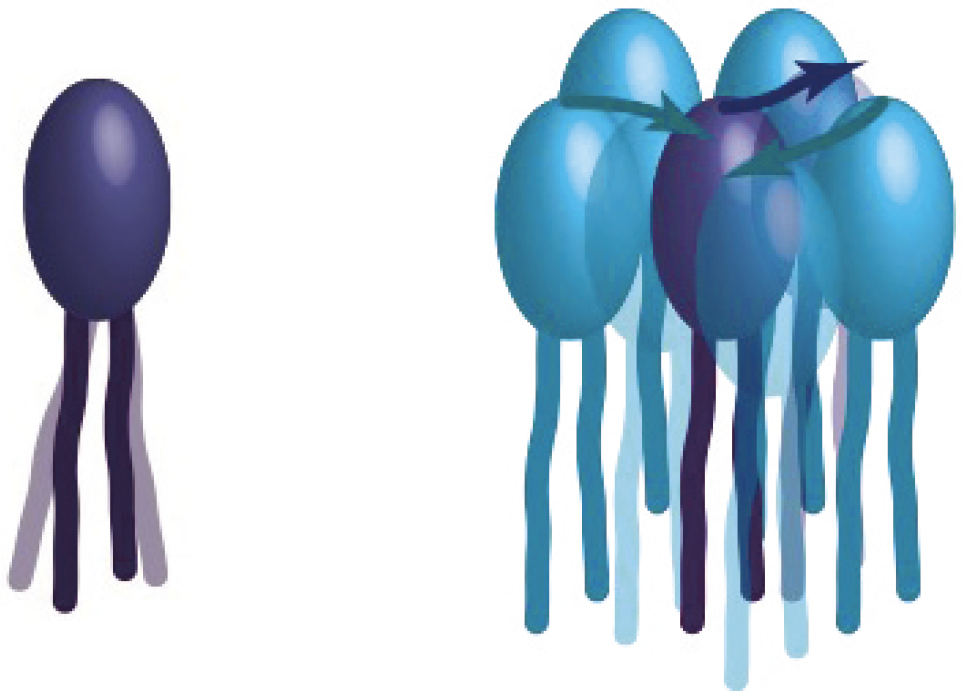

「当初、このデータを見たときはどのように説明すべきか悩みました。速い運動はおそらく脂質分子の尾部がダンスしている時間スケールを表していると考えました(図3左)。しかし、面白いことに、脂質分子の頭部を取り除いて尾部だけにした場合の液体(三次元の普通の油)よりも10倍ほど運動が遅くなっているのです。これは頭部があると細胞膜内で脂質分子が規則的に水中で並ぼうとするため、脂質分子尾部の運動が制約されるからだろうと考えました」

では、この少しだけ見えている遅い運動は何から来るのでしょうか。長尾さんたちは別の実験で得られている脂質分子の膜内での移動の時間を計算してみました。すると分子が移動する時間とここで見られている運動の時間が、ほぼ一致することがわかりました。つまり、この遅い運動は脂質分子全体が周りの分子で作られた障壁を超えて移動する運動だったのです(図3右)。

この結果から、脂質分子の尾部と脂質分子自身のダンスの二種類の運動の時間を実験的に突き止めることができました。長尾さんたちは、これらのうちの脂質分子のダンスが膜の粘性を決める運動だと結論づけました。

図2 中性子スピンエコー(左)とメスバウアー時間干渉法(右)で測定したモデル脂質二重膜の運動。

横軸は時間、縦軸は中間散乱関数を示す。左図点線はコンピュータシミュレーションで見られた三次元の油の運動。(M. Nagao et.al., Relationship between Viscosity and Acyl Tail Dynamics in Lipid Bilayers, Phys. Rev. Lett. 127, 078102 (2021)よりthe American Physical Societyの許可を得て転載)

図3 脂質分子の2種類の運動モード。

左は脂質分子の尾部だけ動く運動。右は脂質分子が移動する運動。

SPring-8を組み合わせて4桁以上の時間を見る

中性子スピンエコー法では10ナノ秒より短い時間を観測しましたが、温度が低い場合の中間散乱関数はこの時間の範囲内ではまだ相関し合っていました(つまり図2左で値が0になっていない)。長尾さんたちは、さらに長いタイムスケールで脂質分子を観察するために、SPring-8で最近実用化された「メスバウアー時間干渉法」によるX線測定を行うことにしました。

メスバウアー時間干渉法は、現在SPring-8のみで行うことができる測定法で、時間と共に変化するX線の干渉パターンをナノ秒スケールで実測する画期的なものです。中性子スピンエコー法でしか観測できない時間や空間の領域に迫る観測領域をもっているため、両者の組み合わせによって観測できる時間領域が格段に広がります。実験にはビームラインBL09XUを用いました(2021年11月現在、核共鳴散乱アクティビティーはBL35XUに移転しています)。

図2の右側はメスバウアー時間干渉法によって測定した結果です。横軸は時間を表していますが、メスバウアー法では左のグラフの続きとなる10ナノ秒から300ナノ秒の間を観察しています。

「メスバウアー時間干渉法で測定した結果、低い温度の脂質分子はやはり時間が経っても一様に下がるだけで、高い温度の場合のように2種類の運動モードは現れないことがわかりました。つまり、低温ではこれら2種類の運動が区別できません。このように両方の方法を組み合わせたことで、温度によって脂質分子のナノ秒程度の運動の様子が大きく変わることを初めて示すことができました。低い温度では、脂質膜は固体に近い状態で、生物の体の中ではあっては困る状態ですが、材料開発や物質そのものの性質を知るためには貴重な実験データが得られたと考えています」

今回長尾さんたちが、数ピコ秒から100ナノ秒以上という4桁以上の時間スケールで脂質分子の動きを測定し、脂質二重膜の粘度を計測できる方法を開発したことで、このような運動の詳細が理解でき、膜研究に強力なツールが加わりました。膜の性質を知ることは、医療や工学への応用の道が開かれるだけでなく、生命誕生の起源に迫ることにもつながります。長尾さんの研究成果が私たちをどこへ連れて行ってくれるのか、これからも活躍が楽しみです。

中性子スピンエコーを測定できる装置は、世界に8台しかありません。長尾さんはその装置の数少ない専門家として、装置を世の中にどう生かしていくのかということも考えています。

「以前、膜の厚みの揺らぎを測った研究を発表しましたが、それがきっかけで若い人たちが興味をもっていろいろ実験しに来てくれるようになりました。これからも脂質二重膜の研究は続けていきますが、他に何か面白そうな測定対象が見つかれば、挑戦してみたいと考えています」

数少ない装置を活用するため、長尾さんは日本やアメリカ、フランスなど装置のあるところに飛んでいきます。もともと日本にある装置で実験していた長尾さんは、アメリカで装置の担当者を探しているという話を聞いて渡米し、以来15年間、アメリカで研究をしています。この記事のためにオンラインインタビューに答えてくれた時、長尾さんはフランスにいました。共同研究者が試料を作製する研究所がスウェーデンにあり、そこから近いフランスの装置で実験するためでした。

「最初にアメリカに来たときは、研究者として3年くらい生き残れたらいいなと思っていましたが、こんなに続くなんて自分ではわからないものです。誰も見たことがないものを最初に目撃できる研究の興奮を知ってしまうと、もうやめられないのかもしれません」と、長尾さん。若い人が自分に続いてくれることを願っているそうです。

フランスにある中性子スピンエコー装置で実験する様子。

長尾さんの後方と前方に大きな電磁石があり、その中を中性子が飛行します。長尾さんの左手が触れているのが試料チャンバーです。この中にある試料で散乱された中性子のスピンエコーを測定します。

文:チーム・パスカル 寒竹 泉美

この記事は、米国標準技術研究所中性子研究センターとメリーランド大学物質科学工学科及びデラウェア大学物理・宇宙物理学科に所属する長尾 道弘さんにインタビューして構成しました。